鲁迅先生曾把学术剽窃比作“男盗女娼”,是人间大可耻事,但他本人却两次深陷抄袭风波。

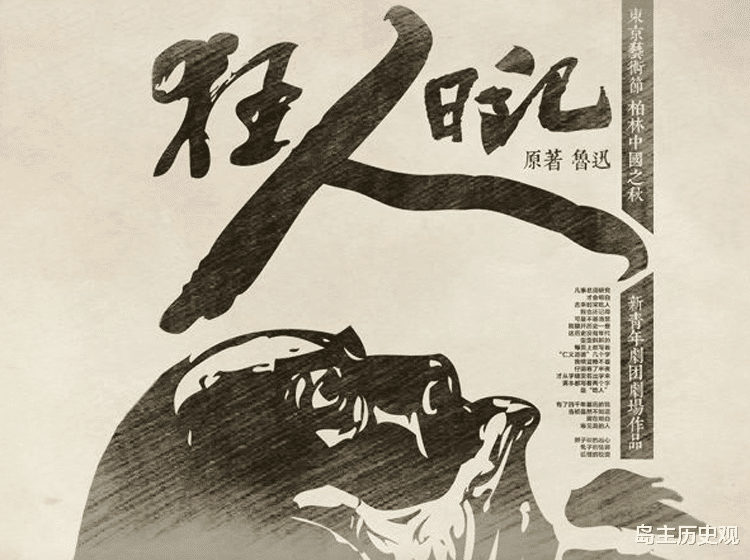

鲁迅的第一次抄袭风波发生在1918年他写出《狂人日记》之后。当时有熟悉外国文学的学者指出,这部中国现代白话小说的开山之作,抄袭了俄国著名作家果戈里的同名小说《狂人日记》。

鲁迅的《狂人日记》和果戈里的《狂人日记》,不只是标题相同,在题材、内容和表现手法上也高度相似,都是“以狗喻人”,都在结尾呼喊“救救孩子”,而且在形式上还都用了框形结构。所谓“框形结构”,是一种特殊的小说结构类型,特点是通过一定的关联形式,把多个独立的短篇故事框入一个整体,各个故事的情节和人物没有直接联系,但又共同表现现实生活的某些相同的侧面,使整部小说有一个主题。

两部《狂人日记》有这么多的“雷同”,很难让人相信是单纯的“巧合”,所以此言一出,立刻引起舆论漩涡,学界对鲁迅开始有了议论之声。

鲁迅不愧为文坛战士,面对质疑,他没有回避、没有退缩,而是选择了直面硬刚,他先是承认果戈里的《狂人日记》是他写作《狂人日记》的灵感起源,随后又辩白道:“后起的《狂人日记》,意在暴露家族制度和礼教的弊害,却比果戈里的忧愤深广,也不如尼采的超人的渺茫。”

也就是说,鲁迅认为虽然两版《狂人日记》确有相似之处,但他本人的作品立意更高。

鲁迅的第二次抄袭风波发生在1926年,起因是陈西滢写信揭发鲁迅的《中国小说史略》部分剽窃了日本汉学家盐谷温的《支那文学概论讲话》,由徐志摩公开发表在1月30日的《晨报副刊》上,其中写道:“他(指鲁迅)常常挖苦别人抄袭,可是自己的《中国小说史略》却是根据日本人盐谷温的《支那文学概论讲话》里面《小说》一部分。其实拿人家著述做你自己的蓝本可以原谅,只要你书中有那样的声明。可是鲁迅先生就没有那样的声明。”

民国大先生有点老好人[呲牙笑]