土地承包风云:一份转让合同背后的纠葛

(文字材料:由戴振杰本人提供)

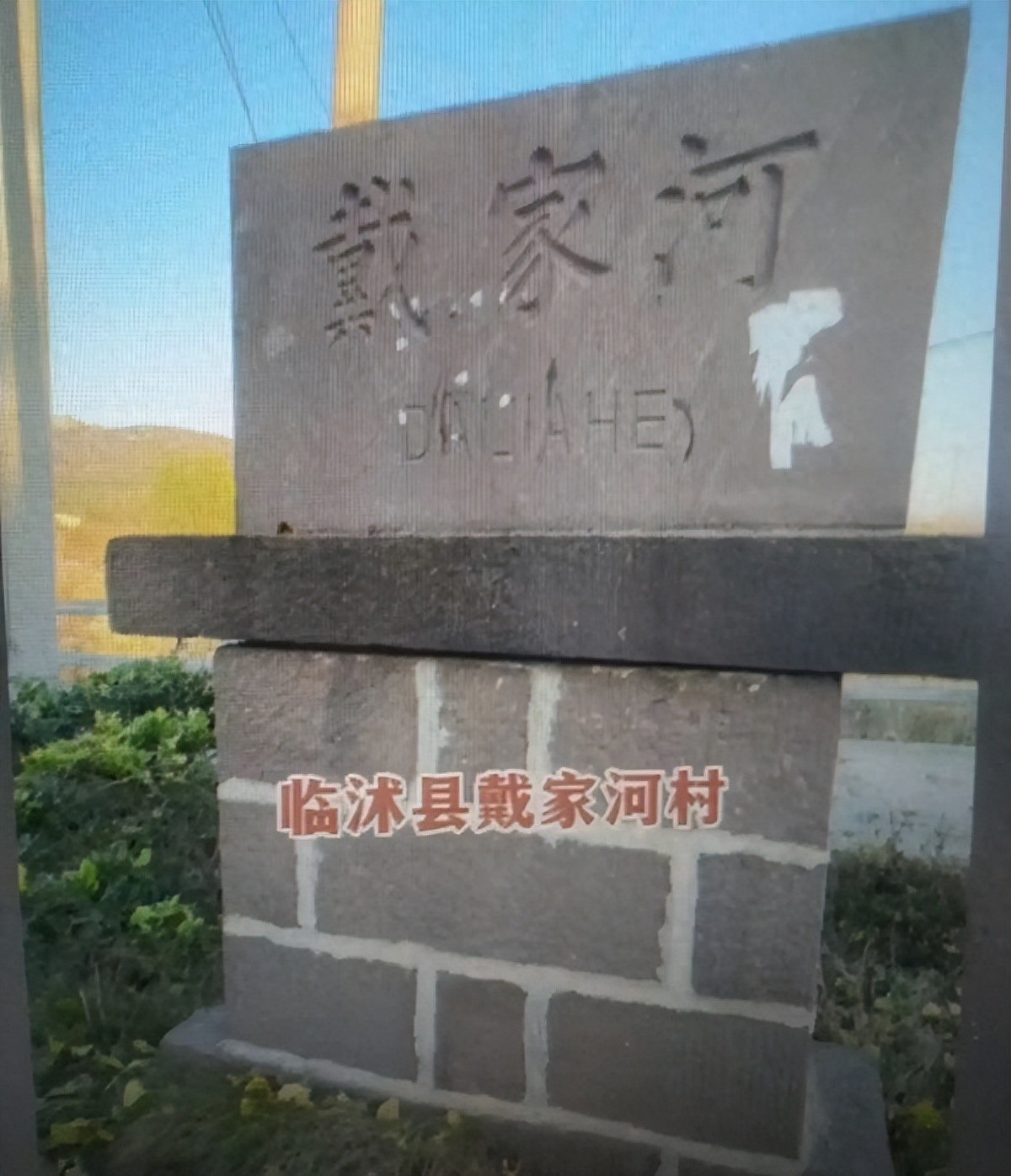

在基层治理的广袤版图中,农村土地承包管理一直是关乎民生与发展的关键议题。然而,在原临沭县临沭镇山里村(现临沭县临沭街道办事处苍前社区村民委员戴家河村民小组),一份2011年6月18日拟定的用于养殖用途的转让合同,却如同一颗投入平静湖面的石子,激起层层涟漪,暴露出基层治理在农村土地承包管理中存在的复杂问题和尖锐矛盾。

时间回溯到2011年,就在村委会拟定这份转让合同的同年,戴振杰的土地承包权益遭遇了严重挑战。他承包的1.3亩土地上,三个养鸡大棚遭受了村委会的侵权行为。这些侵权行为并非无迹可寻,《续签养鸡合同》、相关视频及照片成为了有力的证据,无声地诉说着那段不公正的过往。与此同时,他承包的2.1亩土地上的一个养鸡大棚,也陷入了长达三年半的被侵权困境。令人寒心的是,在整个过程中,村委会对于戴振杰承包的这块2.1亩土地承包地上的这个鸡大棚,没有给出任何关于违约金、赔偿、补偿或者安置的说法,仿佛戴振杰的权益被彻底忽视。

被村委侵权前2.1亩承包地上的鸡棚

被村委侵权后的2.1亩承包地上的鸡棚

2008年由于村委会的侵权行为,戴振杰2.1亩承包地陷入了长达16年的闲置状态。这片本应充满生机的土地,在2006年10月31日 - 2026年10月31日的承包期内,却因人为因素而荒芜。这不仅对戴振杰个人造成了巨大的经济损失和精神伤害,也损害了集体利益。土地的闲置意味着资源的浪费,影响了村里的经济发展和整体规划。

基于此,2011年6月18日的这份转让合同以及后续相关转让合同,在这样的背景下失去了实际意义,变得名存实亡。合同本应是保障各方权益的法律文书,但在侵权事实面前,它成了一纸空文。

直至2025年3月14日下午,临沭街道办派相关领导前往现场实地调研取证,这片被侵权的土地现场依旧保持原状,时间仿佛在这里凝固。现场照片成为了历史的定格,记录着这份土地承包纠纷的伤痛与无奈,也为后续解决问题提供了关键证据。

这起事件不仅仅是戴振杰个人的遭遇,更是农村土地承包管理中诸多问题的一个缩影。它反映出在基层治理过程中,可能存在的法治意识淡薄、权力监督缺失、对农民权益保护不足等问题。如何从这一事件中吸取教训,完善农村土地承包管理制度,加强基层治理能力,成为了亟待解决的问题。

在接下来的系列报道中,我们将继续深入挖掘这起土地承包纠纷背后的司法维权之路,以及相关部门为解决问题所做出的努力,探寻如何避免类似的矛盾再次发生,为农村土地承包管理的健康发展提供有益的思考和借鉴。