在中国封建社会,一品大臣作为朝廷重臣,其生死攸关朝野稳定。清朝嘉庆年间,一场震惊朝野的钦差遇害案牵出了官场贪腐大案。江苏山阳县令为掩盖贪污赈灾款的罪行,竟毒杀了钦差代表李进士。此事经李进士家人告发后引发朝廷大地震,不仅凶手被处以极刑,牵连官员尽数革职查办。这一案件不仅展现了封建王朝对冒犯皇权的零容忍,更揭示出古代一品大臣被害所引发的深远影响:从朝廷内部的权力失衡,到官场的争权夺利,再到民间的舆论波澜,一位重臣的非正常死亡足以撼动整个社会秩序。

清制官阶显权威 钦差地位定乾坤

清朝的官制可谓是集历代之大成。官员的品级从一品到九品,层层分明,各有职责。

一品大臣站在这个金字塔的顶端,他们有的出身皇室宗亲,有的是科举出身的寒门学子,还有的是战功赫赫的武将。

朝廷重臣之所以能位列一品,不仅因为他们才华横溢,更因为他们受到皇帝的信任。一品大臣掌管着朝廷的军政大权,从边防到科举,从财政到民生,都在他们的职权范围之内。

在清代的官制中,还有一种特殊的职位叫做钦差大臣。这些钦差大臣虽然品级不一定都是一品,但他们代表的是皇帝的意志。

钦差大臣一般由皇帝亲自任命,他们外出巡视时,可以跨越地方官员的管辖权,直接向皇帝汇报情况。地方官员见到钦差大臣,必须行跪拜之礼。

一品大臣和钦差大臣都掌握着重要的权力,他们的一举一动都关系到朝廷的运转。皇帝通过他们来实现对全国的统治。

清朝的官制还有一个特点,就是官员之间相互制衡。比如军机处的大臣们,每个人都有自己的职责范围,谁也不能越权。

这种制度设计让官员之间形成了一种微妙的平衡。一品大臣虽然权力很大,但也不能为所欲为。

清朝的官制还规定,一品大臣不能随意被罢免或处死。这是因为一品大臣的任免关系到朝廷的稳定。

一品大臣在民间也享有很高的威望。他们出巡时,百姓都会自发夹道欢迎。一品大臣的言行举止,都会影响到民众对朝廷的看法。

贪腐官员毒钦差 震惊朝野动乾坤

嘉庆年间,江苏地区遭遇了一场罕见的水灾。百姓流离失所,田地淹没在滚滚洪水之中。

朝廷得知消息后,立即拨款几十万两白银赈灾。当时的两江总督铁保,作为满洲贵族出身的钦差大臣,被派往灾区视察。

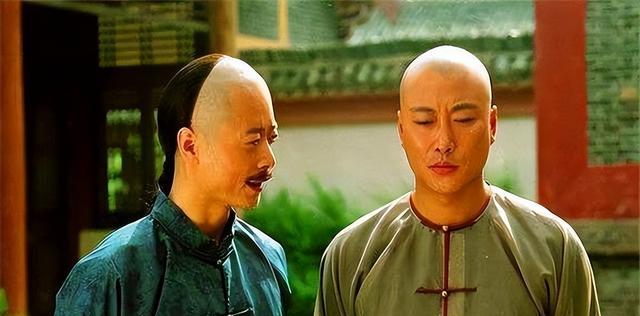

铁保为了全面了解灾情,特意委派了刚刚考中进士的李毓昌作为代表。李毓昌虽然年轻,却是一位正直不阿的人才。

江苏山阳县的赈灾款本应该发放给受灾百姓,但县令王某却中饱私囊。他竟然贪污了几万两白银,这笔钱足够救助数千个灾民家庭。

李毓昌到达山阳县后,很快发现了这些账目上的问题。王县令察觉事情败露,立即派人送来重金,企图收买李毓昌。

面对巨额贿赂,李毓昌毫不动摇。他不仅拒绝了贿赂,还开始深入调查其他贪污案件。

王县令见收买不成,恐惧事情败露后的后果,竟铤而走险。他伙同一帮狗腿子,设计毒死了李毓昌。

这一重大案件本可能就此沉沦,但李毓昌的家人在整理遗物时发现了相关证据。他们带着证据进京告状,请求皇帝做主。

嘉庆帝在得知此事后震怒不已。一位奉命为民做主的钦差代表,竟然被下属官员毒杀,这分明是在挑战皇权。

朝廷立即派出专门人员彻查此案。很快,王县令等凶手被抓获,案件的来龙去脉也水落石出。

朝廷对此案的处理可谓雷厉风行。直接参与谋杀的凶手被立即处斩,帮凶则被凌迟处死。

牵涉到这个案件的官员,无论大小,都被彻查。许多官员被革职查办,一时间官场上人人自危。

这场风暴远未结束。嘉庆帝下令在全国范围内开展贪腐调查,重点查处赈灾款的使用情况。

一场由钦差遇害引发的官场大地震,就这样席卷了整个朝廷。这不仅仅是一起普通的命案,更是一场维护皇权威严的政治行动。

群臣争夺治权位 权力倾斜动乾坤

一位一品大臣的非正常死亡,在朝廷引起的震荡远不止表面那么简单。这就像是打翻了一盘精心摆好的棋局,所有棋子都要重新布置。

清朝的一品大臣大致可分为三类:皇室宗亲、世家大族和平民出身的能臣。这三类人在朝堂上各自占据重要位置,形成了微妙的平衡。

皇室宗亲虽然出身尊贵,但他们手中的实权往往受到限制。皇帝深知"皇权不下县"的道理,不会让亲族势力过分膨胀。

世家大族出身的大臣们,在朝中根基深厚。他们往往掌握着重要的军政大权,但数量会被皇帝严格控制。

从寒门中脱颖而出的能臣,则是皇帝制衡各方势力的重要工具。他们只对皇帝忠心,没有强大的家族背景。

当一位手握重权的一品大臣突然离世,他的职位就成了各方势力争夺的焦点。皇帝在选择继任者时必须慎之又慎。

如果选择皇室宗亲,其他宗室必定会趁机要求更多的权力。这会让皇权受到挑战,动摇统治根基。

如果选择世家大族的子弟,可能会让某个家族势力过大。这些家族一旦羽翼丰满,就有可能结党营私,甚至谋反。

如果从二品官员中提拔能臣,又可能引起同级别官员的不满。大家都是二品大员,凭什么他能升而我不能。

这种争权夺利的局面,往往会让朝廷内部出现派系斗争。官员们将精力都放在了明争暗斗上,国家大事反而被搁置一边。

更严重的是,这种权力的真空状态会打破原有的平衡。某些官员或家族会趁机扩张势力,导致朝廷势力分布失衡。

朝廷就像是一座精密的天平,一品大臣们就是天平上的砝码。一旦某个砝码被移除,整个天平就会失去平衡。

清朝历史上就发生过多起因一品大臣死亡而引发的朝堂动荡。这些事件都给统治者敲响了警钟。

正因如此,除非万不得已,清朝皇帝都不会轻易处死一品大臣。即便是犯了错,也多是降职或者流放了事。

民怨沸腾传谣言 朝堂震动动乾坤

在封建社会的民间,对于一位一品大臣的死亡总是充满各种猜测。这些猜测在坊间流传,逐渐发展成了各种版本的野史。

一品大臣们在民间往往享有极高的声望。他们中有的是为民请命的清官,有的是征战沙场的英雄。

当这样一位备受尊敬的大臣突然死去,民间就会产生种种议论。有人说是遭了奸臣陷害,有人说是得罪了皇帝。

这些议论很快就会在茶楼酒肆中传开。说书人会把这些事情编成段子,说给百姓听。

古代的百姓普遍相信天人感应的说法。一位重臣的非正常死亡,在他们眼中就成了上天发出的警示。

一些术士和江湖郎中会借机招摇撞骗。他们声称天降异象,要为死去的大臣超度。

这些谣言越传越离谱,甚至会影响到社会的安定。有些地方的百姓会因此对朝廷产生不满。

为了避免这种情况,清朝皇帝对待一品大臣都格外谨慎。就算大臣真的犯了错,也多是采取降职或者流放的方式处理。

咸丰年间的柏葰案就是一个特例。柏葰身为一品大臣,在科举考试中收受贿赂。

这件事被揭发后,咸丰帝大为震怒。科举考试关系到国家的选官任能,绝不容许出现舞弊。

朝廷对柏葰案进行了严密调查。证据确凿后,咸丰帝决定以死罪处置这位两朝元老。

这个判决在当时的朝野引起了巨大轰动。柏葰作为一品大臣,本可以从轻发落。

咸丰帝的这个决定,展现了他整顿吏治的决心。这也给其他胆敢在科举中舞弊的官员敲响了警钟。

从此之后,清朝的科举考试风气为之一清。一位一品大臣的死,成为了肃清朝纲的开端。