清朝末年,王府的墙上依然庄严地挂着铁帽子王的牌匾,那一顶象征着无上荣耀的铁帽子,早已成为了一种时代的象征。然而,要知道铁帽子王的故事并不只是那一个衡量贵族身份的头衔,它背后隐藏着更多鲜为人知的权力和历史细节。

清朝铁帽子王的特权究竟有何特别之处,这是很多历史爱好者常常讨论的话题。要理解这个问题的答案,首先需要从清朝的封爵制度说起。

清朝分封的爵位体系大致包括皇室亲族、异姓功臣和蒙古人三类。其中只有皇室亲族中才会出现铁帽子王这样的世袭不降等的特殊头衔。而真正的铁帽子王共有十二位,均是满清入关前后立下赫赫战功的杰出人物或他们的后裔。

这十二位铁帽子王的诞生却并不是一蹴而就的。努尔哈赤定下八旗制度,八位元勋逐渐得到了这一殊荣。而乾隆时期,面对继承与封爵之间的矛盾,乾隆皇帝制订了区分世袭罔替与降爵世袭的制度,以此既确保了宗室的拥簇,又避免了权力的过度集中,从而保持了朝廷的平衡。

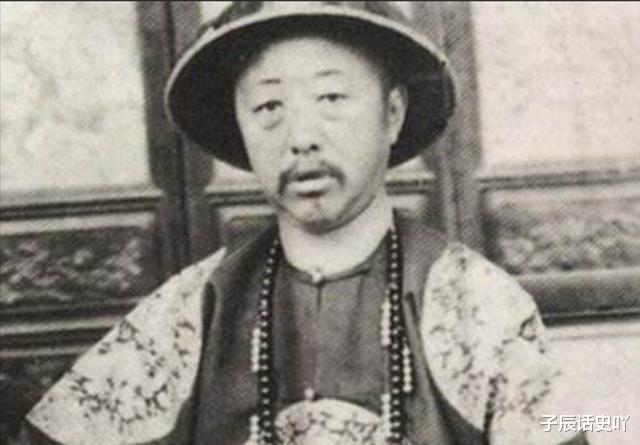

其中最广为人知的当属康熙帝的十三叔、雍正帝最宠爱的十三弟胤祥,被封为怡亲王。此外,还有清朝末年慈禧太后封的恭亲王奕訢、醇亲王奕譞和庆亲王奕劻。然而,这三位皇亲因为清朝的灭亡,并未能享受到所谓的铁帽子王特权。很明显,铁帽子王这一头衔在清朝后期的象征意义已逐渐减弱。

其实,将这些铁帽子王与其他王爷相比,他们确有一些好处。例如,世袭罔替的特权使他们的爵位永不衰减,也就是说,他们的子孙后代可以一代代延续下去,而不必随着时间的推移被逐渐降爵。这种世袭制度在某种程度上维持了家族的尊严和权力的稳定。

而更为实际的特权体现在“配享太庙”这一无上的荣耀。清朝太庙是供奉皇帝及其近亲的重要场所,能够进入太庙不仅意味着被帝王高度认可,同时也象征着家族的名誉与荣耀。配享太庙,意味着能与帝王以及其他铁帽子王享受同样的祭祀和供奉。清朝有史可考的太庙中,除了十位铁帽子王以及他们的先辈外,仅有一位汉臣张廷玉获得这一殊荣,可见这一特权的稀有与重要性。

不仅如此,铁帽子王还享有成为八旗旗主的资格。八旗制度是清朝军事和社会结构的重要组成部分,而成为八旗的旗主,等于掌握了旗人生杀予夺的大权。这种权力不但使他们在军事上有着举足轻重的地位,也使得他们在政治上对中央形成了重要的制衡力。这些老资格的旗主,很多时候还是皇帝的长辈,这使得他们在政治角力中常常占据意想不到的优势。

作为铁帽子王,享有的俸禄、府邸等也非普通亲王所能企及。铁帽子王的俸禄高达一年一万两白银和一万斛禄米,除去这些显而易见的物质支持,他们的王府也具有“世袭罔替”的特点,被称为铁帽子王府。这些府邸大多至今还在北京城中,成了历史文化的重要遗址。

综合来看,清朝的铁帽子王不仅头衔不会因为时间而减弱,甚至在现实生活中他们还占据了更多的优势,享有更多的权力。从这些特权看出,铁帽子王不仅是一个爵位更是身份地位的象征。

尽管铁帽子王看起来权势无边,但这仅是表面光环。清朝后期,随着政治格局的变化和大清王朝的逐渐衰亡,即使是铁帽子王也无法改变历史的洪流。那些圣祖康熙、乾隆年间的铁帽子王,后来无一例外地淹没在历史长河中,他们的后裔也无法再像先祖那样辉煌。

从配享太庙到成为旗主,从丰厚俸禄到世袭王府,对于铁帽子王而言,权力与荣耀同在。但这一切在晚清时代的巨变中,逐步被历史的巨轮碾碎。清朝灭亡后,铁帽子王这个称号,也渐渐成为一个时代的记忆,不再拥有往昔的辉煌。

如今,那个曾气派无比的铁帽子王府,只是静悄悄地矗立在北京城的一隅,成为游客们仰望历史的一个窗口。