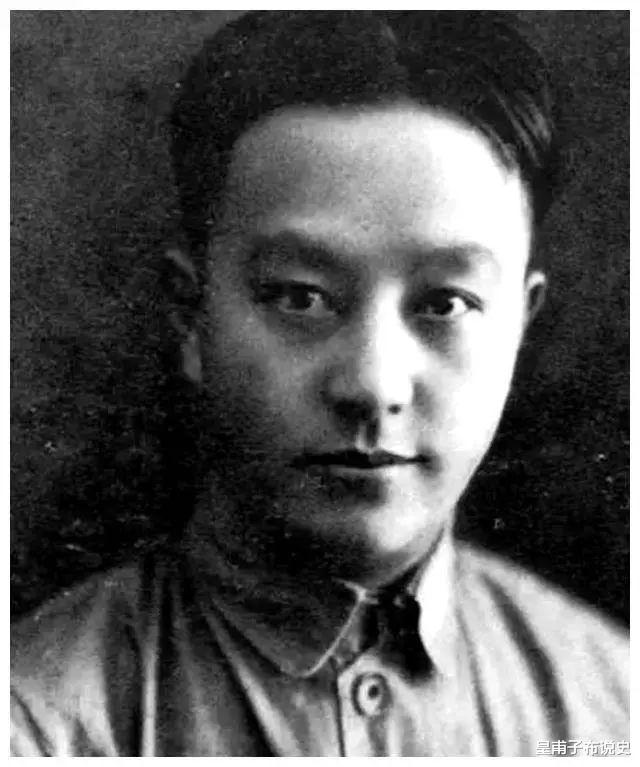

张国焘在 1938 年决然逃离延安,很多人以为他是畏惧毛主席,实则不然,张国焘真正忌惮的另有其人,此人便是王明。

回溯到长征那段关键时期,张国焘犯下分裂红军、擅自另立中央这般不可饶恕的严重错误,其行径恶劣至极,枪毙他都不为过。

然而,毛主席秉持着一贯的治病救人理念,对待犯错误同志,只要能认识并改正错误,便给予重新出发的机会,并未对张国焘施以重罚。

不仅如此,毛主席还推荐他担任陕甘宁边区政府副主席。当时边区政府主席林伯渠长期在西安履职,边区政府的工作实际上由张国焘代理主持,足见中央对他的宽大与期望。

一方面,毛主席向来主张对犯错误同志采取挽救教育的方针,并非一棍子打死。就像博古,曾给中央和红军带来惨痛损失,致使中央苏区丢失,可在其认错后,毛主席不计前嫌,委以重任,让他先后担任中组部部长、新华通讯社社长。

张国焘与博古情况类似,且他作为中国共产党的创始人之一,资历更为深厚,中央自然希望他能改过自新,重回正轨。

另一方面,张国焘背后代表着鄂豫皖革命根据地以及红四方面军。从团结红军力量、避免内部出现分裂的角度出发,中央对他的处理秉持着谨慎与宽容。

尽管对他的错误进行了批判,但始终保留着让他重新回归的通道,张国焘对此自然也十分清楚,内心对中央的宽大处理充满感激。

但 1937 年 12 月,王明与康生、陈云一同返回延安,局势就此发生变化。

王明凭借在共产国际受宠的背景,归来时宛如钦差大臣,行事作风极为高调,对原本中央做出的诸多决定肆意推翻,一心想要独揽中央大权,其中就涉及到张国焘的相关事宜。

王明一回延安,便迅速将张国焘叫到跟前,告知他一个令其震惊的消息:李特和黄超已经招认自己是托派分子,并且都已被枪毙。

张国焘听闻,内心大为震撼。李特身为红四方面军参谋长,黄超则是张国焘的秘书,二人皆是张国焘的忠实拥护者,在张国焘分裂红军另立中央之时,始终追随左右。

如今听闻他们被定性为托派分子并遭处决,张国焘怎能不心生恐惧,担忧自己的命运。

所谓托派分子,其源头来自苏联的托洛茨基,因反对列宁,对共产主义事业持悲观态度,在苏联遭受严厉批判。

受苏联影响,中国共产党也开展了对托派分子的批判行动。例如,早期党的领导人陈独秀,就被认定为托派分子,进而被开除党籍。

王明此次回国,肃清党内托派分子便是其重要任务之一。所以,当他对张国焘提及李特和黄超之事时,张国焘内心的惶恐可想而知。

王明的行事手段,张国焘再清楚不过。早年他在鄂豫皖根据地主导的大肃反运动,便是执行王明的路线,如今同样的命运似乎要落到自己头上,怎能不让张国焘夜不能寐、惶恐不安。

于是,到了 1938 年 4 月,张国焘趁着前往祭奠黄帝陵的机会,偷偷登上国民党西安行营主任蒋鼎文的车,自此踏上叛逃之路,一去不复返。

彼时南京已经沦陷,蒋介石政府迁至武汉,蒋鼎文便将张国焘秘密送往武汉。巧合的是,中共长江局恰好也设在武汉。

长江局副书记周公得知这一消息后,立即派李克农前往车站蹲守。待张国焘抵达武汉,便将他 “请” 到了八路军办事处。

以周公出色的口才和卓越的办事能力,本有很大把握说服张国焘回心转意,回归革命队伍。但不巧的是,长江局书记正是王明。

张国焘深知王明的为人和手段,即便对周公再信任,此时也不敢留下。周公见劝说无果,便向张国焘提供了三条路供其抉择:

其一,认识并改正错误,重回党组织,为党继续工作,这是党中央所期望看到的;

其二,向党组织请假,暂时休息一段时间,调整自身状态;

其三,自行声明脱离党组织,党组织也将依法依规开除其党籍。

张国焘思索良久,最终给周公留下一张纸条,上面写道:

兄弟已决定采取第三条办法,移居别处,请不必派人找。

从这一刻起,张国焘彻底与中国共产党分道扬镳,成为革命的叛徒,其行径也永远被钉在了历史的耻辱柱上。