“地道战嘿地道战,埋伏神兵千百万”“地道战嘿地道战,埋伏下神兵千百万”,发生在河北平原的地道战妇孺皆知。然而,鲁西南民权北关镇李馆村发生的地道战却鲜为人知。

民权啥时候有个地道战遗址?怎么以前从没听说过呢。记者林云带着疑问,和弟弟楼庄乡武装部长林兵坐上了前往地道战遗址的骄车。

在到达遗址之前,小编注意到了路边一所小学“李馆东村抗日小学”据遗址看管人说:在抗日时期,为了抗日救亡,许多学校都改名为抗日小学。这所学校自从抗战时期改名后到现在一直都没有变过,这是一段历史,不能忘,我们要牢记那段历史,也要让孩子们牢记那段历史!

在北关镇李馆村,有一段抗日战争时期的地道遗址,这就是李馆地道战遗址,村民都习惯称之为李馆地道。

一进院门,一股浓郁的历史气息扑面而来。

在墙边,记者发现了一块经历了时间的洗礼,象征着历史的石碑。

原来,李馆地道战遗址在1986年就被定位省级重点文物保护单位。

虽然已经碎成几块被拼在一起,但是这块石碑所象征的、代表的意义却是永远的凝结在一起。

看管人告诉我们,“李馆地道”,在抗日战争时期,是我国重要的游击据点。地道以李馆为前站中心,南连任庄等五村,东沿黄河大堤通汤水口。开挖于抗日战争时期,地道本来有25公里长,但是现在开发的只有110多米。

站在地道口,一股凉飕飕的风迎面而来。在这炎炎夏日,让人不免感到一丝凉爽。

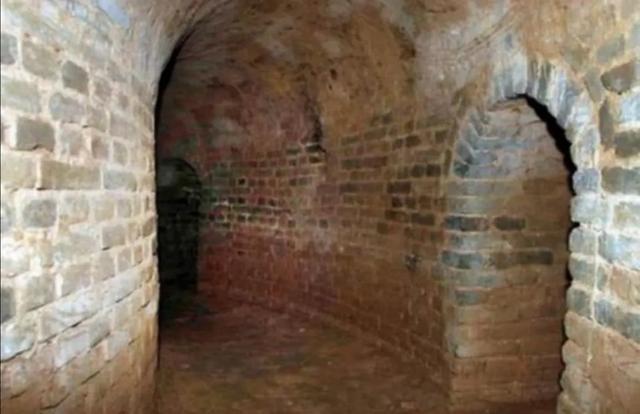

走进地道,只有一米多高的洞顶完全不容人站直身体,地道里阴暗潮湿,而且狭窄,只能同时一人通过。可以看到,墙壁上的灯孔还完好如初。一直往前走,终点是一个小型的会议室,据看管人说:这个小会议室只能容纳4-5人,当时一些秘密会议就是在这里召开的。

由于空间原因,小编没有拍到会议室照片... ...

“杨朝起烈士之墓”

从地道里出来,在洞口一侧,有一处墓碑。黑色的石碑上书写 “杨朝起烈士之墓” 几个红字。看管人告诉我们说:“之前这里是我父亲一直在这里看守,我父亲以前是一名抗战老兵。从我父亲走了以后,这里就一直是我在看守。杨朝起烈士是咱民权县北关镇蔡庄村人,在参加革命后,在党组织领导下积极组织群众,阻止发展革命武装,巩固建立了民权县最早的李馆革命根据地。后来在1948年,杨朝起被国民党残忍杀害,壮烈牺牲。在抗日战争胜利之后,地方政府为杨朝起烈士修了墓立了碑”。如果没有这些前辈们的流血、付出,我们也就没有现在的美好生活。在这里,小编默默的向前辈致敬!

在李馆地道遗址的旁边,是一片杨树林。树林之中,有一口井。

看管人告诉我们说,这叫“血水井”,关于“血水井”还有这样一段历史。

那一年日军抓了一个老百姓,命令他到井边去打水替他们喂马。那个人听不懂日语,日本人不耐烦了,就把他扔到这个井里。因为井比较窄,他就用脚手撑着井壁,慢慢爬上来,日本人在上面一看,觉得怪好玩,每次他快爬上来的时候就用石头砸下去,反复砸了几次,直到那个人没力气再往上爬了。日本人才走。等日本人走了,老百姓赶紧把他救上来,结果还没送到家里就断气了,而那口井里面全是血水,因此俺们就叫它血水井。

此次李馆地道遗址之行,小编收获了很多。以前只是在电影、电视剧里了解这段历史,而今天却实实在在的感受到了脚下黄土地上他们的痕迹,李馆地道的英雄史,民权人民子子孙孙都应该谨记。

“地道战嘿地道战,埋伏下神兵千百万。”电影描述发生在河北平原的地道战妇孺皆知。然而,在豫鲁交界处的河南省民权县北关镇李馆村发生的地道战却鲜为人知。李馆地道旧址位于民权县北关镇李馆村,距县城36公里。西邻兰考,南依黄河北大堤,北邻山东省曹县,在抗日战争时期和解放战争期间有冀鲁豫抗日根据地的西南大门之称。因为抗日武装力量利用地道作战,在抗日战争时期,这里成了日本鬼子和伪军的梦魇之地。

地道口就在这座瓦房的里间,本来应该是一个锅台,后来又在锅台前修了一个进口,以方便大家参观。走进地道,一米多的高度不容人直起身子。地道内阴暗潮湿,里面的气眼、密室、转盘、枪眼、卡口、陷阱等依然完好。

地道战开始后,敌人也曾费尽心机,采用寻找洞口和放火、放水、放毒等办法进行破坏。但是,李馆民兵群众不断改进地道,使其更加完善。

为使敌人不易发现洞口,将洞口巧妙地用墙壁、锅台、水井、土炕做掩护;为使敌人不敢进入洞内,又在洞口修筑陷阱、埋设地雷、插上尖刀,于是地道便成了进可攻、防可守、退可走的地下堡垒。李馆人民利用地道和敌人进行战斗,尽

管敌人“千军万马”,武器精良,到了李馆村便陷入攻无目标,战无对阵,处处挨打的困境。

在抗日战争中,李馆村为鲁西南抗日根据地之一。李馆人民在抗日战争时期,利用这个地下“钢铁长城”狠狠地打击了日寇侵略者。李馆地道不仅发挥了一个指挥部的作用,而且还有安全转移的功能,党的主要领导人李先念,陈少敏,魏凤楼等都曾利用这个地道进行过转移。

李馆地道在整个豫皖苏抗日战争中起到了重大作用。涌现了许多可歌可泣的英勇事迹。其中杨朝起和蔡双进就是典型代表。瓦房北边就是杨朝起烈士的墓地,他就是当年领导这片地方中共武装力量的游击队长,因为这支武装力量的存在,伪军少于500人就不敢来这里,然而在敌人的一次偷袭中,杨朝起腹中7弹,光荣牺牲,年仅34岁。

离李馆地道旧址的不远处,还有两处革命遗物“血水井”和“壮志台”、它们共同见证了一家三口先后英勇抗日的动人事迹。

为了斩草除根,不留后患,蔡双进把电线拉回了家。可他万万没有想到日军顺着地上的痕迹找到了他。遭到毒打后的蔡双进极力反抗。一头栽进了面前的水井里。

蔡双进死后,他不满二十岁的独生子蔡富海为了给父亲报仇,参加了八路军,后来在战场上光荣牺牲。蔡双进死后没过两年,日军又在李馆架起了电线。此时,蔡双进的母亲蔡li氏,想到儿子的惨死,对日军更是恨之入骨。

当年的战场如今已经成了一片片良田,但烈士流血牺牲的英雄壮举仍被人们所传颂。在李馆地道旧址不远处有李馆东村抗日小学。这所抗日小学,是全省唯一一所以‘抗日’二字命名的小学,意在让这所小学的学生们记住那些艰苦卓越的抗日故事,永远铭记这里的‘地道战’精神。

抗日战争期间,李馆人利用地道消灭敌人300多名。在解放战争时期,民权县委带领李馆人民充分利用地道同国民党与顽匪作战,不仅成功抵制了国民党军的正面进攻,实施了战略转移,保存了实力,更打击了顽匪的嚣张气焰。李馆地道抗日遗址作为红色基因、红色资源,呈现着中国共产党人的鲜亮底色,更见证着那段血与火的历史,它将永驻我们的心间。

在抗日战争时期,这里成了日本鬼子和伪军的梦魇之地。解放战争时期,当地中共武装力量还利用李馆地道成功转移了李先念、魏凤楼等军事将领。

李馆地道遗址在1986年就被定为省级重点文物保护单位,地道本来有25公里长,现在开发的只有110多米。已经义务在这里看管了22年的(从1990年开始)老兵赵松武打开了房子的大门,外间是学生们在清明节时送来的花圈,还有附近美术学校根据老人们的记忆画的杨朝起烈士的画像。地道口就在瓦房的里间,本来应该是一个锅台,后来又在锅台前修了一个进口,以方便大家参观。

走进地道,一米多的高度不容人直起身子。地道内阴暗潮湿,里面的气眼、密室、转盘、枪眼、卡口、陷阱等依然完好。

瓦房北边就是杨朝起烈士的墓地,他就是当年领导这片地方中共武装力量的游击队长,当时14岁的赵松武就是跟着他打仗的。因为这支武装力量的存在,伪军少于500人就不敢来这里,然而在敌人的一次偷袭中,杨朝起腹中7弹,光荣牺牲,年仅34岁。现在,杨朝起烈士留下的血衣和挖地道用的铲子、簸箕等工具已经转存在商丘市博物馆。当时因为有这支力量长期存在,敌人不敢轻易来袭,李先念、魏凤楼等当年新四军的将领在从太行山根据地转向豫皖苏根据地时,就是通过这条秘密通道,通过了敌人的封锁。

近年来,随着红色旅游的兴起,从民权县旅游局局长调到北关镇任镇长的张剑峰早就在找机会开发李馆地道遗址,而且很有信心把相距很近的中国画虎第一村王公庄和李馆地道一道开发成旅游景点。

1941年秋,冀中平原的抗日斗争进入困难阶段,日伪军“扫荡”日益残酷。冀中人民抗日武装为了保存自己的力量,长期坚持平原游击战争,开始挖掘和利用地道对日伪军进行斗争。冬初,清苑县冉庄民兵先在自己家中挖了单口隐蔽洞(俗称蛤蟆蹲),很快遭到日伪军的破坏。民兵把单口隐蔽洞改造成能进能出的双口隐蔽地道,但仍不能有效地进行战斗,多数地道又遭到破坏。

1942年夏季反“扫荡”开始后,中共冀中区委和冀中军区号召冀中人民普遍开展挖地道的活动,地道的构造不断改进和完善,初步形成户户相通、村村相连,既能隐蔽、转移,又便于依托作战的地道网络,成为长期坚持冀中平原抗日斗争的坚强地下堡垒。冉庄的地道也有较大的发展,共有4条主要干线、24条支线,村内户户相通,向外可通往孙庄、姜庄、隋家坟、河坡等村,全长30余华里。地道一般宽1米、高1.5米、顶部土厚2米以上;地道内设有了望孔、射击孔、通气孔、陷阱、活动翻板、指路牌、水井、储粮室等,便于进行对敌斗争。

地道的产生

1939年初,日军侵占了冀中蠡县后,经常包围村镇,制造了一次又一次血案。惨痛的教训,逼得蠡县的抗日军民不得不想个好办法,以躲避敌人的突然袭击。

受野外挖洞藏身的启发,当时蠡县的县委书记王夫指示,选基础好的村,在偏僻院落挖多条秘密地道,且院院相通、家家相连、敌人来时便于躲避。

后来,经过县委决策,在蠡县的各抗日村镇发展起了网络地道,即各家相通、各街相通、各洞相通、各村相通。有的村还发明了连环洞,即洞下有洞、洞中有洞、有真洞、有假洞,令人眼花缭乱。在战斗中,这种被改进的地道很快发挥了它的威力。

1941年春天,蠡县辛桥据点有30多名日伪军出动“五一大扫荡”。已经挖好地道的游击队员个个摩拳擦掌地等着敌人来较量一番。当敌人来到时,埋伏在村口的游击队一阵排子枪和手榴弹打倒了七、八个,敌人措手不及,待拉开架势要进攻时,游击队员已经钻入地道无影无踪。当敌人撤退时,游击队员又从野外的地道钻出,在背后又是一阵猛打,包括一名日军小队长在内的这股敌人几乎全部被歼灭。这一仗打得神出鬼没,一时间,当地抗日军民士气大振,昔日大摇大摆地出来扫荡的日伪军的气焰也不再嚣张了。

不久,冀中根据地领导黄敬、吕正操把蠡县地道战这个新生事物向刘少奇同志作了汇报。少奇同志对地道战很感兴趣,指示他们要从当地的实际出发,把地道战的战术发扬光大。于是,冀中军区司令员吕正操和政委程子华决定将这一经验向整个根据地推广。

1942年“五一大扫荡”后,冀中根据地的抗战形势空前严峻,地道战便在各个抗日村镇广泛展开,清苑县冉庄村的地道战就是在这次扫荡中打出了名的。

分布范围

地道的分布范围大概是北起北京南郊,西到保定中部偏南,东到沧州以西廊坊偏南,南至石家庄北部及衡水中北部地区。面积大概是以保定中东部为中心方圆直径为130公里。

地道战的开展

从1943年开始,地道战进入了一个新的发展阶段,在冀中平原和冀南一些地方,逐渐形成了房连房、街连街、村连村的地道网,形成了内外联防,互相配合,打击敌人的阵地。地道战开始后,敌人也曾费尽心机,采用寻找洞口和放火、放水、放毒等办法进行破坏。但是,党领导群众不断改进地道,使其更加完善。为使敌人不易发现洞口,除对群众进行必要的保密教育外,还把洞口巧妙地隐蔽起来,用墙壁、锅台、水井、土炕做掩护;为使敌人不敢进入洞内,在洞口修筑陷阱、埋设地雷、插上尖刀,或者在洞内挖掘纵横交错的“棋盘路”;为了防止敌人用水、火、毒破坏地道,还在洞内设有卡口、翻板和防毒、防水门,或者将地道挖得忽高忽低、忽粗忽细、并且设有直通村外的突围口。这样,地道便成了进可攻、防可守、退可走的地下堡垒。

地道战的广泛开展,对平原地区进行严酷的反“扫荡”斗争起了重大的作用。例如,1943年3月,驻灵寿的日伪军200多人包围了正定县高平村。拂晓,敌人开始进攻,群众已进入地道,民兵游击组、爆炸组利用地道工事监视敌人。当敌人进入地雷阵时,先后两次拉响4枚地雷,炸死20多个鬼子,敌人吓得在街上乱跑,又接连响了9个地雷,加上手榴弹和冷枪,打得敌人乱跑乱窜,防不胜防。至中午,敌人伤亡40多人,狼狈逃回据点。

1945年4月1日,日伪军500余人向冉庄发动进攻,冉庄民兵20余人利用地道进行作战,毙伤日伪军13人,迫其撤退。6月20日,驻保定日军率伪军第14团千余人向冉庄进犯,冉庄民兵30余人先在村边进行阻击,尔后迅速转入地道,通过了望孔观察到一群伪军冲到村东企图破坏地堡工事,当即拉响地雷,炸死伪军数人。与此同时,村北老母庙、南口地平堡、东街碾子堡和十字街的民兵,也纷纷从暗室和高房工事等向日伪军射击,经数小时激战,毙伤其29人,日伪军被迫撤退。

4月23日,日伪军又调集2000余人的兵力,再次进犯冉庄,先用迫击炮向村内猛烈轰击,随后,步兵迅速向村内冲击,当其进至村口时,踏响了民兵用水壶、铁桶等就便器材制造的地雷,日军数名被炸死。日伪军进村后,见四处空无一人,便东冲西撞,盲目射击。一群伪军刚进至东街,其中一名伪团长就被小庙工事里的民兵击毙,1名伪军去拖曳尸体,又被击毙。当大批日伪军进入村北布雷区时,守候在暗室里的5名民兵立即拉响11颗地雷,炸死日伪军多人。接着,民兵又用步枪毙其10余人,日伪军乱作一团,分头溃逃。数十分钟后,20余名伪军前来收尸,民兵再次拉响地雷,又炸死其5人。经13小时激战,冉庄民兵仅以轻伤1人的代价毙伤日伪军33人,打退了日伪军的进攻。从1942年至抗日战争胜利,冉庄民兵共进行地道战11次,毙伤日伪军96人,并缴获许多武器、弹药和其他军用物资。

地道战是冀中平原人民对敌斗争的伟大创举,在抗日斗争史上闪烁着灿烂的光辉!