这可能是我近期看过的,最狂的业内大佬发言。

去年12月底,《生化奇兵》之父Ken Levine,在接受外媒GamesIndustry.biz采访,探讨游戏叙事设计时,讲了不少暴论。比如他觉得游戏行业发展超50年,但很多人可能连游戏究竟是什么,都没搞清楚;再比如他觉得在影视作品里做分支剧情,试图以此增强交互性,是愚蠢的尝试……

而且,该说他没形象包袱,还是该说他讲话直白呢。总之,F开头的脏话(为保留原味,译文里我都用tmd代替了),以及stupid这种明显负面的词,Ken都说了,一点也没收着。

要是平常看到这种锐评,我多少还得质疑一下:几斤几两,配吗?但看到发言者是Ken时,我觉得他确实够资历说这些:

Ken早在1995年就入行开始当游戏策划,是真老兵;他的代表作《生化奇兵》系列,据外网统计,目前累计销量已超4300万份,据VG Insights统计预估,该系列产品在Steam上的总营收为2.408亿美元(折合人民币约17.6亿元),是全球最热销的游戏系列之一;而叙事设计又是《生化奇兵》系列的核心卖点之一,直到2024,我仍能在网上刷到该系列故事解读视频,有人更是将其称为第九艺术的巅峰神作。

当然,Ken也经历过低谷期。2014年2月,《生化奇兵》系列开发工作室Irrational Games宣布关停。3年后,他又拉着之前的老员工,成立了新工作室Ghost Story Games,并在2022年曝光了新项目——第一人称射击游戏《犹大(Judas)》,预计2025年内发售。

《犹大》部分已公开的美术设计

左右滑动查看

《犹大》是Ken沉寂10余年后的出山首秀。在最受业界和玩家关注的叙事设计方面,他则表示,这次自己决定冒险整点业内不常见的大活——弱化主创团队在叙事上的掌控,给予玩家更多主动权和选择自由,并对玩家在游戏里的抉择、操作做出更即时且自然的反馈。

他认为,游戏终归是和电影、音乐、书籍等媒介不一样的。同样,在叙事方面,Ken认为游戏不应该像电影那样为用户呈现故事,或是给出固定的分支剧情让玩家去选,而是应该想办法让玩家参与叙事,为每个玩家提供不同的叙事体验,否则“不如直接去做电影算了”。此外,他聊到了AI,并表示当下AI能力尚不足以在游戏设计工作上替代真人。

以下为编译整合后的采访内容(为照顾阅读体验,有所删减调整):

Q:你觉得目前游戏叙事面临的挑战是什么?

Ken:向玩家展示故事很容易,难的是怎么让玩家参与其中,并对玩家的交互决策做出反馈。就个人而言,作为一位叙事型游戏制作者,我并不喜欢过场动画,因为它不具备交互性。

《犹大》之所以研发得这么久,部分原因就在于,我们希望它能对玩家的决策做出更实质的反馈响应。这是个很难解决的问题,也解释了为什么很少有游戏愿意做类似的设计。我是觉得,(游戏)行业已经发展超过50年,但大家可能仍不清楚这个行业到底是什么,游戏究竟是什么。

电影行业在50岁时,做出了《公民凯恩》,在那之后,电影行业的风向、产品风格都发生了变化。到了20世纪40年代时,从业者已经把行业、电影基本搞清楚了。但现在,游戏从业者似乎还没搞清楚。

《公民凯恩》于1941年上映

它只是一个现象,不代表好坏。我年纪不小了,也参与过不少项目,但至今仍会时不时感慨“这是什么东西?咱们试试看这样搞行不行得通。”这种不断摸索、尝试新东西的感觉,也是很美妙、令人兴奋的。

Q:是因为游戏需要交互,所以叙事才更难做吗?电影、电视剧、书籍,这类作品不需要用户去交互,呈现出的内容也都一样,创作者有更多的掌控权。反过来说,如果玩家希望在游戏里有更多的主动权,创作者就会失去一些掌控权。你觉得在叙事这件事上,如何平衡「创作者想讲给玩家的故事」和「玩家眼中的故事」?

Ken:在未来,游戏故事将由玩家驱动——这也是我们目前在尝试的方向。它正是游戏区别于其他媒介作品的独特之处。

你难道妄想让观众在电影里体验交互吗?真有人觉得这方向对的话,我只能送一句“祝你好运”。有人做过愚蠢的尝试,做出了像《线索》这种多结局电影。最近我发现有越来越多的人,在尝试做有伪分支剧情的影视作品。这样的设计太初级、基础了,根本无法奏效。

1985年上映的电影《线索》,有三种结局

影院放映的每个场次,会随机播放其中一种结局

真正关键的点在于,当玩家有想要参与、干预叙事的期望时,你如何通过设计回应玩家的这种期望?你如何让玩家感觉自己做出的选择是十分重要、有影响力的?这些才是大家需要考虑的地方。同款游戏,你得想办法让玩家觉得自己和朋友玩下来的叙事体验是不一样。

如果做不到这种体验区别的话,那我们还不如直接去做电影算了。

Q:当下很多游戏的分支叙事,以及互动电影,确实比较依赖决策树结构。我们最近还和《驾驶舱指挥》团队聊了聊,这是个星际迷航风格的线下模拟驾驶舱,可以不依赖决策树,因为现场有演员可以对玩家做出反应,幕后人员也可以实时根据玩家行为进行调整。但游戏必须通过程序来响应玩家,开发者得预测玩家会尝试做什么。这个障碍要怎么克服呢?

《驾驶舱指挥》

Ken:互动剧场确实有更大的交互发挥空间。他们厉害的点在于即兴表演,以及能对用户行为实时反应的能力。我们团队目前在制作的内容,和互动剧场十分接近,但我们没法凭借人力来做实时反馈,计算机肯定也不懂即兴表演。

《犹大》采取的解决方案,主要基于对玩家行为的识别和响应。比如角色会观察玩家的一长串举动,并对此做评:“嘿,你看到了这个,然后你做了那个,接着你又做了这个,这真是有趣,因为这个事导致了那个……”我们现在在做类似这样的东西。

这个工作量很大,你必须考虑玩家在游戏里能做的一切,然后为不同角色准备对这些玩家行为的反应台词,还得让他们的反应看起来尽可能自然。

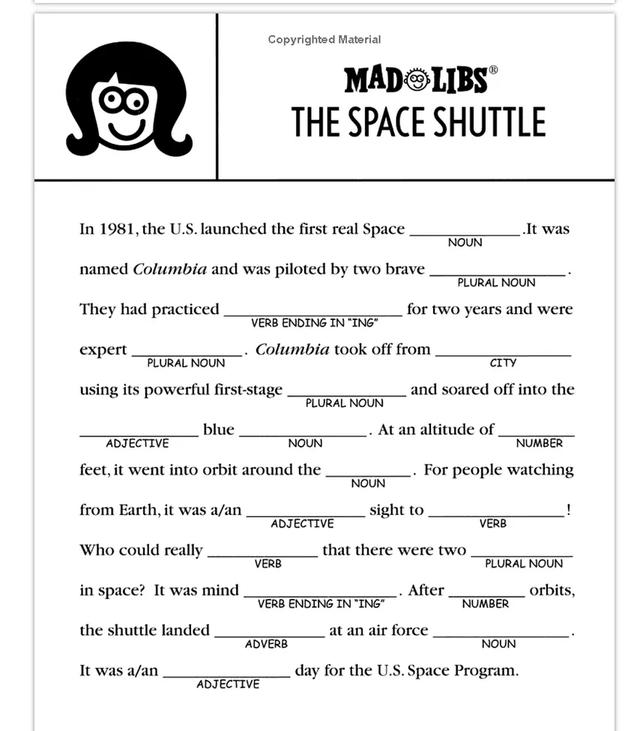

另一件事是,我们发现连贯性非常重要。你可以设计一些不需要前因的、单独的故事时刻,就像玩填字游戏《Mad Libs》那样:一个兽人找到你,给你一个寻找X物品的任务。这种故事很无聊,就像是把空留出来,然后用随机数生成器滚出空里面的内容。

《Mad Libs》

但一旦你开始观察事件的连贯关系——让角色观察玩家“做了这个,然后做了那个,这导致了那个,我因此感到生气”——这时事情就变得非常有趣,这也是我们正在摸索的空间。它做起来很复杂,我认为目前没有成型的解决方案。

总之,我感兴趣的方向是,给玩家更多的探索空间,并支持、鼓励他们去探索。而不是简单地告诉玩家:“不,你得按我们写的故事来玩,tmd去你的。”

Q:有些业内人说,生成式AI可以解决这种问题。你怎么看?

Ken:我觉得不能低估它,AI确实很强大。

不过AI也有自己的局限之处,其中之一就是持续性。你看Sora,那个基于ChatGPT视频生成软件,它做出来的「女人在街上走」的视频,街景确实漂亮。但一旦她转身往回走,Sora大概就会忘记她之前在哪了。

当下,AI仍不理解持续性,未来说不定能学会。很多人现在就在担心被AI抢工作,但你见过AI写出一个优秀的20页电影剧本吗?它能做出场景到场景之间的丝滑切换吗?AI并不懂怎么做。

有些工作确实可以用AI增效。比如,你可以借助AI来训练你的bug数据库,来查询某些情境下的bug数量。但AI目前还无法写出一个结构完整、真正引人入胜的故事,也无法把多个场景串起来。让AI干这些活,它会懵的。

所以,我们(团队)在产品设计中,没有使用任何生成式AI,只是在bug数据库、清理分析数据库这种游戏外的工作上,可能会用到AI,这些正是AI擅长的。此外,考虑到图像版权相关的法律问题,我们也不打算用AI来生成概念艺术。

对我来说,目前AI在游戏开发中的作用,并不算令人印象深刻。未来可能它会变得更强大,但至少现在,我不担心它会取代所有人的工作。

Q:你前面有提到说要在叙事上给玩家更多的探索空间,但这种情况下,游戏节奏怎么把控呢?举个例子,如果游戏主线剧情在说世界即将毁灭,但玩家花费了20多小时来探索故事,那末日紧张感是不是就被削弱了。

Ken:这是个有趣的问题。《犹大》开局中,玩家所在的船只正在解体,他们必须抓紧时间逃离。关于这部分故事怎么做,我们也想了很久,因为除了离开船的内容以外,玩家还可能会在意另一个很重要的问题:“我为什么要这么做?”如果不把这些内容准备好的话,玩家可能会对故事失去信心。你必须尊重玩家可能在意的所有事情。

我觉得这事可能没有固定的解决方案,硬要说的话,我猜只能用这条思路来解决:不要给自己制造麻烦。游戏里的这个世界,一定要在故事中迎来终结吗?因为《犹大》的故事涉及末日,我们必须考虑这个问题。

其实最初做《犹大》时,我们想的是做一个小规模产品。但随着我们野心变大,《犹大》的内容体量也在逐渐增长。老实讲,它是迄今为止我们最冒险的一次尝试。之所以这么说,是因为我觉得漫威超英电影也面临类似的难题:每隔tmd5分钟,宇宙就要面临一次毁灭危机,到电影最后,你会觉得之前频繁铺垫的「宇宙要毁灭了」的危机变得索然无味。

我希望能避免这种情况,因为老拿这种情节去催玩家,他们会感到匆忙。所以理想情况下,我们希望能两手抓:既要保障故事有跌宕起伏的危机感,同时还要让玩家感觉自己有自由去做想做的事、探索每个角落。

Q:关于多结局游戏,你如何看待所谓的“正统”结局?关于游戏的“真”结局,圈子里总是存在争议,育碧在《刺客信条:影》中还尝试推出了正典模式,该模式下,游戏会替玩家做出决策。这对玩家选择会有什么影响?

Ken:我没玩过你说的这个游戏,它可能非常出色。但归根结底,我觉得没有所谓的“正典”。

我不太相信什么「主创眼中的“正统”」,因为总有一天我会死去。如果我去世后,还有人对我的游戏感兴趣,他们肯定不能来问我什么是“正统”结局了。

我一直尽力不让自己过度干预玩家决策,因为这种干预并不重要。或者这么说,真正重要的,应该是用户对一款艺术作品的感受,而非创作者对该款产品的感受。艺术是作品和观众之间的交集。每幅画、每首歌、每本书、每款游戏都是不同的。你年轻时读一本书,老了再读,就会觉得那是本不同的书。这很美妙,我永远不会尝试剥夺这种体验。

人们常问我《生化奇兵:无限》的结局到底是什么,我的反应可能有些混蛋,我不会回答这些问题。但我心中的答案其实是:“你觉得呢?”这正是游戏叙事的美丽之处。没有任何媒介能像游戏这样,为用户提供如此高的参与感。

Q:确实,而且其他媒介很难以「不一定有开头、中间和结尾」的方式讲故事。你看Sam Barlow的《Her Story》,它并不算分支叙事,它有故事,但玩家需要以非线性的方式去理解它。这种情况下,在游戏的哪个节点获取哪些信息,对不同玩家来说可能都是不同的。游戏行业如何进一步探索这点?

2015年发售的电影游戏《Her Story》

Ken:游戏故事是非常灵活的。有些产品可能确实需要完整的情节,得有开始、中间和结尾,比如《超级马里奥64》的故事很清晰;与此同时,也有些游戏故事是非常隐晦的,比如Play Dead的《Inside》,还有Namco的《块魂》,他们故事讲得很模糊,不希望玩家完全知道发生了什么,但你仍能隐约理解游戏里正在发生的事情,这种体验是相当抽象的。

表面看,《块魂》只是个滚滚滚的沙雕游戏,但有细心的玩家解读出了隐喻。图源B站@黄豆粉可以当主角嘛。

实际上,你越是让故事变得具体且正统、按部就班,叙事就越难做好。玩家会对游戏中的对话有所期望,他们希望角色的动机是自然合理的。《犹大》就有很多不同的走向,这和我们之前做的游戏很不一样。不同玩家,可能会以不同方式触发不同情节,能到达的地方也因玩家而异。

我们正在尝试找到一种更明晰的叙事方式,同时保持相当开放的结局。这事很难办,因为我们必须让故事以一种非常自然、合情合理的方式发展下去,同时还要让它保持开放性。这很棘手,所以我才会花这么长时间做这款游戏。

Q:游戏环境会怎么影响故事?《Her Story》的叙事通过短视频剪辑呈现,玩家可以按任何顺序观看故事内容。但《犹大》《生化奇兵》是设定在3D环境中的,玩家只能通过特定的路线,从一个区域进入到另一个区域。

Ken:看情况。《生化奇兵》和《生化奇兵:无限》,站在开发角度来看——我接下来的话可能会让一些玩家感到不适——它们基本上是一个走廊,一个非常长的走廊,里面有一堆触发点,来触发推进故事发展的要素。

《犹大》的制作方式完全不同,它更能反映玩家的自主性,制作也更困难。

Q:部分开放世界游戏会通过关卡限制,以及更强的、在前期压根打不过的敌人,来引导玩家探索其他内容。感觉开发者仍在某种程度上掌控着要讲的故事。

Ken:这是一种权衡。创作者控制越多,他们就越容易给玩家呈现一个,他们认为非常容易理解的故事;玩家的自主性越大,创作者的工作就越多。

在《犹大》中,我们倾向于选择后者,尽量为玩家提供他们在故事中期望的东西,同时也以他们从未见过的方式展开故事。工作量很大。

Q:你会有工期压力吗?在《生化奇兵:无限》之后,你已经有十年时间没出过作品了,并非每个开发者都有机会花十年时间去尝试新事物。很多人必须在规定时间内推出新产品。

Ken:我认为现在行业面临的一个问题是,游戏变得越来越大,图形能力不断提高。现在制作一个门,比十年前制作一个门需要更多的时间,因为你要处理法线贴图、纹理和更高的多边形以及物理引擎等等。

一切都变贵了,尤其是做AAA游戏时。你烧了这么多钱,自然会有很多人关心它的商业可行性。但AAA游戏的问题在于,不创新,你就会开始失去玩家,因为他们已经见过太多类似水平的产品了。因此,从某些角度来看,我觉得游戏行业正变得越来越保守,有些厂商过于依赖大制作。

对我来说,跳出《生化奇兵》系列并不是件易事。在《生化奇兵》之前,我做过不少游戏,但从未有过像它这样成功的系列作品。不过,我在《犹大》身上看到了机会,这次我乐意创造一个新的IP并承担风险。

我其实挺幸运的,毕竟Take-Two之前选择信任我(Irrational Games于2006年被Take-Two收购),并不是每个开发者都能有这种运气。特别是在近几年,想被资方信赖是很难的。

除了Take-Two,我也很感激那些其他乐于尝试创新的公司,比如RockStar(《GTA》系列开发商)。理想情况下,无论是在哪个领域,我都希望资方在稳固收益之余,能多去投资一些敢冒险的人。只是现在AAA游戏太贵了,它越来越难承担风险。所以,我能够从资方那里获得信任,花钱、花时间去做项目,着实是很幸运的事。

《GTA6》

当然,尝试新事物很难。你背着风险,有时会摔得很惨。而且成本越高,风险就越大。但我觉得没有这种冒险精神,也不行——看看漫威电影,如果英雄不再冒险,连观众都会失去兴致。

没有什么是注定能成功的。你必须给用户一些能刺激他们的东西,而且随着时间推移,这件事的难度只会增加。但你猜怎么着?这就是游戏人的工作。

Q:哪些其他游戏的叙事设计,给你带来过灵感?

Ken:要分不同故事类型来看吧。

比如Naughty Dog的《最后生还者》,它的故事非常引人入胜,而且情节发展很自然,大多数游戏没能做到这点;但像《Inside》这种游戏的故事,也让我感到兴奋,它展示了只有游戏才能做的叙事方式——没有文字,没有对话,你无法完全理解发生了什么,但它仍能带给你一种不可思议的故事体验。

《最后生还者》

我记得当年制作《神偷:暗黑计划》时,我们(团队)讨论过氛围与故事孰轻孰重:游戏氛围很重要,是否有明晰的故事,就不那么重要了。

我做的游戏通常都会有明显的故事性,但《Inside》提供的更多是一种氛围。玩家能沉浸在这个疯狂的反乌托邦世界里,代入成为游戏里的这个孩子(主角),尽管玩家对他一无所知。左右前进,做做谜题,解决障碍物……这几乎就是《Inside》整个游戏了,但它的故事却是如此抓人。

如果保持《Inside》的叙事形式原味儿,把它做成电影,观众绝对不会有和玩家同样的感受。因此,我非常钦佩这款游戏。

《Inside》

内容来源:

https://www.gamesindustry.biz/the-future-of-storytelling-with-ken-levine

游戏葡萄编译整理