在历史的长河中,诸多名门闺秀、大家才女以其才情闪耀,然而,有一位女性,虽出身平凡,却在百姓生活中留下了不可磨灭的印记,她就是黄道婆。与那些自幼接受诗书熏陶的女子不同,黄道婆出生于南宋末年松江府乌泥泾镇(今上海市徐汇区华泾镇)一个极度贫困的家庭,在当时,这样的家境堪称赤贫。从小,她便与读书识字的机会绝缘,那些知书达理的修饰词,似乎永远与她无关。但谁能想到,这位出身贫寒的女子,日后竟成为对老百姓影响最为深远、与平常生活最为贴近的人物。

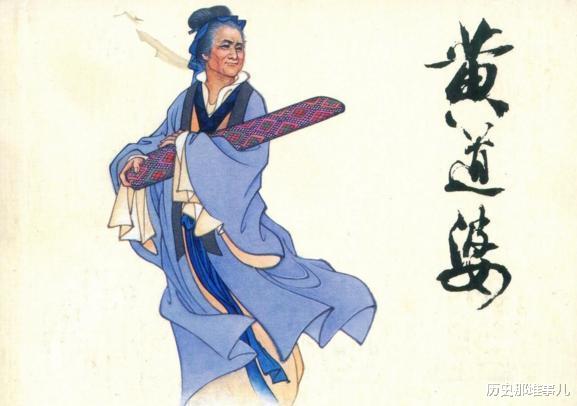

黄道婆,又名黄婆婆,作为宋末元初著名的棉纺织家、技术改革家,在清代被尊为布业的始祖,她的一生,充满了坎坷与传奇色彩。

一、早年坎坷:童养媳的悲惨生活

南宋末年,动荡不安,百姓生活困苦。黄道婆就出生在这样的时代背景下的乌泥泾。由于家境贫寒,十二三岁的她,便被生活所迫,卖作童养媳。在那个封建礼教森严的时代,童养媳的地位极为低下,黄道婆的生活充满了无尽的苦难。

春天,天色未亮,她就得早早起身,稍有迟缓,便会遭到婆阿妈的打骂,扯耳朵、揪头发是家常便饭;夏天,酷热难耐,她想去树荫下透口气,却被婆阿妈一棒头赶下水田,继续劳作;秋天,天气转凉,她想把单衣翻成夹衣,婆阿妈却恶狠狠地塞给她一捆稻草,让她先搓绳,等下雪了再翻衣;冬天,大雪纷飞,她见婆阿妈穿上新棉衣,自己也想把夹衣翻新,婆阿妈却拿出几箩筐棉花,冷冷地说:“落雪不及烊雪冷,先剥棉花再翻衣。”过了几天,雪化了,她满心期待能翻棉衣,换来的却是婆阿妈凶狠地斥责:“烊雪不如出太阳,再翻棉衣无用场。”黄道婆只能在饥寒交迫中,艰难地剥着棉籽,十只手指长满冻疮,溃烂得如同胡蜂窝。一年到头,她的生活暗无天日,整个人被折磨得不成人形。

然而,命运的磨难并未就此结束。当时朝廷招雇官妓,地保见黄道婆已长大成人,便与她婆母商定身价。幸运的是,隔壁三婶婶得知此事,偷偷指点她,让她早寻出路。一天,趁着婆阿妈外出未归,黄道婆终于鼓起勇气,逃离了这个如同地狱般的家,奔向未知的远方。

二、流落崖州:开启纺织技艺之旅

黄道婆逃到黄浦江边时,天色渐暗,江水翻滚,白浪滔天,前无摆渡船,后有追兵。就在她走投无路之际,一艘过路客船出现,好心的船主收留了她,帮她摆渡到江对岸。天黑后,她在迷茫中听到“嘀笃、嘀笃”的声音,顺着声音寻去,发现一座半掩山门的道院。她轻手轻脚走进佛殿,在供桌边坐下。老师太诵经完毕,发现了她,了解她的悲惨遭遇后,心生怜悯,将她收留下来,从此,她成为道院中的黄道姑。

但黄道姑心里明白,婆家近在咫尺,随时可能被找到,连累他人。一次偶然的机会,道院里来了一位从海南岛崖州探亲的师姨,她听师姨谈论海南风光,得知崖州盛产棉花、棉布,且纺织技术先进,不禁心动。她想到自己剥棉籽的痛苦经历,又渴望避开婆阿妈的追寻,于是下定决心,跟随师姨前往崖州。

来到崖州后,黄道姑仿佛进入了一个全新的世界。她以师姨道观为家,很快与当地黎家姐妹结下深厚情谊,和她们一起种棉、摘棉、轧棉、纺纱、染色、织布。黎家姐妹织出的色彩斑斓的“黎锦”花被,让她爱不释手。她虚心向黎族同胞学习,将黎汉两族的纺织技术融会贯通,逐渐成为当地出色的纺织能手,深受百姓喜爱。这一待,就是三十多年,曾经的孤苦少女,已变成鬓发斑白的老婆婆。

三、回乡传技:推动棉纺织业变革

一年春天,黄道婆在地里种棉花时,看到一群大雁结队向北飞去,思乡之情油然而生。此时南宋朝廷已亡,元朝建立,元世祖设立了“江南木棉提举司”,征收棉布,松江一带已广种棉花。于是,她告别黎族姐妹,踏上归乡之路。

回到乌泥泾后,黄道婆发现家乡虽已广泛种植棉花,但纺织技术极为落后。她决心改变这一现状,凭借几十年的纺织经验,与广大劳动人民一起,对当地落后的棉纺工具进行大量改革。她首先改进轧棉籽的方法,画出崖州用两根细长铁棍转动轧棉籽的图样,请三阿婆的丈夫——老木匠按图制作。三天后,一部木制手摇轧棉车诞生,两人手摇,一人下棉籽,功效大幅提高,剥得干净又省力,后来又改进为一人手摇车。接着,她把一尺来长的弹棉花竹弓,改成四尺多长的木制绳弦大弓;把原来一只锭子的手摇纺纱车,改制成为三只锭子的脚踏纺纱车,经过多次试验,又增加到五锭。在织布技术上,她也加以改进,织出了“错纱”“配色”“提花”等五光十色的棉布和“乌泥泾被”,这些技术很快传遍松江一带。人们传唱着:“黄婆婆,黄婆婆,教我纱,教我布,两只筒子两匹布。”

黄道婆对棉纺织业的贡献主要体现在三个方面:一是毫无保留地传授纺织技艺,将自己所学倾囊相授;二是革新棉纺织工具,创造出一整套“擀、弹、纺、织”工具,极大提高了生产效率;三是推广棉花种植,推动了棉花产业的发展。她推广的轧棉搅车,使去籽工艺的工效大幅提高,比外国先进好几百年。在她的带动下,松江一带成为全国的棉织业中心,历经几百年而不衰。到16世纪初,当地农民一天就能织出上万匹的布;18世纪乃至19世纪,淞江布远销欧美,享有“衣被天下”的美誉。

黄道婆去世后,当地人民感恩泣泪,建祠祭祀,有识之士为她树碑立传,尊奉她为“织女星”“先棉神”。她虽没有才情学识,不会吟诗写词、弹琴谱曲,但她用朴实的双手和丰富的劳动技能,深刻影响了人们的生活水平,成为百姓心中的英雄。她的故事,也激励着后人,在平凡中创造伟大。