因上努力,果上随缘。

困境非我愿,努力过也就没遗憾了。

再说,公职人员在各类岗位都能为发光发热,只是贡献有大有小罢了,再说职务再大,也有一些问题是解决不了的。

在体制内,单位层级决定晋升天花板。

在基层,很多人达不到副科级别,哪怕它是最低的领导序列。

职级并行后,许多基层公务员熬到退休可能仍是一级科员或四级主任科员,40岁未到副科属于普遍现象,不必焦虑。

而在省级单位,显然没有这个烦恼。

体制内的职业价值不仅体现在职务上,那些如专业能力、解决实际问题的能力、群众口碑等,同样也是对职业的认可形式。

比如,某些技术型岗位的资深科员,收入和待遇可能不低于副科,且工作压力更小。

那么,该重新定义“活法”的呢?核心对策就是多条腿走路!

比如,学会放弃对行政职级的执念,专注提升业务能力,像在考取专业资格证后成为调解达人,如此角色往往更受尊重。

再如,放肆地拥抱“低压力生活”。在40岁后,可将精力转向子女教育、父母赡养和发展培养读书、运动、艺术等爱好,从“职场竞争”转向“生活质量”的提升。

放弃晋升焦虑后,在工作中“躺平而不摆烂”,幸福感也不低。

最后,要明白这份焦虑的本质,是不是“升官发财”?

但现代社会对“成功”的定义早已多元化。

有人追求权力,有人追求心态平和,有人追求子女成才。

体制内的人,并没有绝对正确的活法,只有适合自己的选择。

需要指出的是,40岁仍是“黄金年龄”,别放弃自己。

比如对更加注重经验和人脉积累,40岁的你向下比可能比年轻人更成熟稳重,向上比较比老同志更具学习能力。

最后无非就是三条路,与内心的价值观一致,便是值得的活法。

其一,想争取晋升。分析自身短板,比如有无进入核心圈子、有没有职场贵人?那就主动沟通领导,争取关键岗位锻炼机会。

不过要保持平常心,毕竟晋升有时需要运气,切自我为难。

其二、“去功利化”生活。制定“生活优先级”清单,将时间分配到家庭、健康、兴趣上,甚至尝试“极简主义”,减少对物质和身份的过度追求,但是要防止被按上“躺平”“不负责”标签。

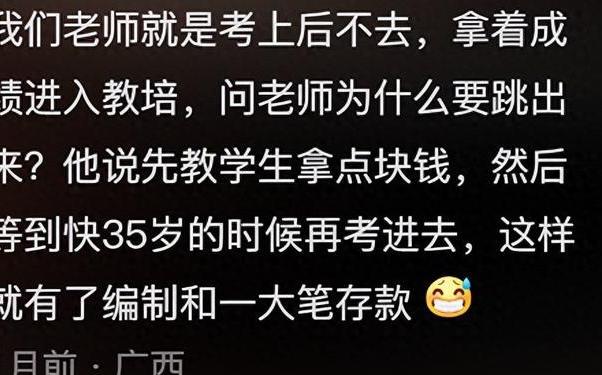

其三,开辟“”新的赛道”。比如辞职,需谨慎评估来自经济压力、适应能力等风险,切勿因一时情绪冲动决策。

或者通过副业、兼职探索外,需要考虑合规合法,不能利用身份便利或是工作时间等等。

总之,体制内40岁未到副科,与其说是“失败”,不如看作人生的一次“重新校准”,更不必让单一的晋升逻辑绑架整个人生。