今年10月4号,是金塘岛解放75周年纪念日。75年前,第三野战军第22军144名战士,在战斗中壮烈牺牲。牺牲烈士的籍贯,有近半数来自于河北沧州。

这不禁有人要问,第22军的前身,是大名鼎鼎的山东八路军八师,这支以山东冠名的八路军部队中,为什么会有大量的河北籍战士存在呢,这就要从山东八路军渤海军区第一军分区说起。

渤海一分区原称津南军分区,具体位置位于大运河以东,渤海以西,冀鲁边界以北的广大平原区域。

下辖九个县,沧县东部,新海县(黄骅市),南皮县,盐山县(靖远县),东南联合县—东光以及南皮所辖泊镇(泊头市),东吴联合县—东光和吴桥运河以东部分。庆云、乐陵、振华(宁津)三县,这三个县1965年划拨给山东。至于海兴和孟村两个县都是后来新设立的。

这片区域在清末隶属于直隶天津府。当时天津是运河漕运,海港进出口货物最重要的集散地,再加上刚刚开通的津浦铁路,天津的富裕和繁华程度冠绝全国,即便是上海,当时都难以望其项背。

可能是灯下黑的缘故,属于天津府的几个县穷的一批。

在清代,沧州地区一共出了9个武状元,可人口和面积都占了绝大多数的津南地区,只出了一个武状元。

相比起差点没有颗粒无收的武状元来说,倒是那些所谓的武术家比比皆是,什么神枪李书文、霍元甲、王正谊(大刀王五)、霍殿阁、王之江……,掰着手指头可以数出一个加强排来。

能干翻全国的武术界,像黄飞鸿、叶问等一众南方武术家,如果到了津南地区比武的话,那得一个村一个村的打,保证一个乡都打不出去。

实用技击和卖大力丸的花架子,还是有很大区别的。

当年山东人从陆路闯关东,津南地区是必经之路,可这里从来没有出过拦路抢劫的土匪。

一来是民风所致,二来是犯不上。敢闯关东的,都是走投无路的人,胆大,有本事,就是没钱。

可万一碰到有钱有势的,那还真敢下手,比如说英国的“舜天轮”,还有军阀宋哲元的车队,肯定是不能放过的。

当地人尚武,更重视读书,南方有个挺出名的武汉大学,就是南皮人张之洞一手创建的,对教育的重视程度,由此可见一斑。

津南地区地势平坦,沃野千里,人口稠密,自古以来就是最优良的兵源地。

古人诗云:

弹丸渤海累累城,

兵祸连年此缮营,

为问春燕少归处,

封侯霸业几番更。

春秋时期,齐桓公在此筑城起兵,北伐山戎,从此成就霸业。

东汉末年,刘备追随公孙瓒,在此斩杀黄巾数万。

曹操在这里干掉了袁绍的儿子袁谭,正式平定了北方。

北宋时这里是宋辽边界,宋军在地下修建了大量的防御工事。

元代初期,李檀起兵反元,差点把忽必烈撵回草原去放羊。

元朝末年,红巾军名将毛贵,在此地阵斩元军60万,击杀蒙元第一猛将宣慰使董抟霄。成为元朝灭亡的定鼎之战。

明朝初期,永乐皇帝朱棣在此地募兵数万,与朱允汶的明军鏖战三年,最终赢得靖难之役的胜利。

明武宗年间,刘六、刘七的起义军纵横南北,却在沧南地区碰得头破血流。

清代林凤祥,李开芳率领的北伐军,也是在沧南地区折戟沉沙后,导致最终全军覆没。

军阀混战时期,就是在沧南地区,诞生了军阀中战斗力最强的直鲁联军,几乎将包括蒋介石在内的各路军阀,都给收拾了一个遍。

后来寡不敌众,残部被蒋介石收编,成为国民党军中战斗力最强悍的第74军。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发。

7月10日,盐山县旧县镇(现千童镇),1500多名热血青年举行抗日大起义。

当时红军尚未改编为八路军,起义部队被编为“华北民众抗日救国军”第一军。负责人一共有九位,分别是马振华、付炳翰、王俊峰、邢仁甫、邸玉栋、周砚波、吕墨翰、崔吉章、李子英。这些人中,付炳翰和邢仁甫是中共地下党员。

起义部队总指挥崔吉章,副总指挥李子英。崔吉章、李子英和邢仁甫三人同是旧县镇东街村人。

当时旧县镇有1000多户人家,是个有着2000多年历史的古镇。秦朝时,方士徐福,率领数千童男童女东渡日本,就是从这里出发的,因此后来旧县改名为千童镇。镇子太大,分为东南西北四街。

崔吉章曾经在军阀马鸿逵手下当过营长,九一八事变后,他离开马鸿逵,回到冀东参加了“河北抗日义勇军”第37路军。

1935年,何应钦下令,解散河北境内所有的抗日义勇军,崔吉章义愤填膺,却又无可奈何,只能回天津隐居。

卢沟桥事变第2天,崔吉章回到旧县,找到邢仁甫,拿出所有积蓄,提议创建抗日义勇军。

在他的感召下,邢仁甫也散尽家资,毁家纾难。

周砚波也将家中20亩良田,以及护院的一支步枪,全部捐出来,当做起义的启动资金。

李子英曾经是冯玉祥的得力干将,冯玉祥兵败去泰山隐居,李子英不离不弃,始终追随。后来经人推荐,调任国民党天津市警察局督察。

后来崔吉章回老家组建抗日武装,李子英也毅然辞职,跟崔吉章一起回到老家。

后来李子英升任八路军鲁南肥城军分区司令员兼七团团长,1942年牺牲在沂蒙山区,这个团的政委是开国中将周贯五,后来被改编为第四野战军38军112师334团。

1937年7月15日,来自盐山、沧县、南皮、乐陵、宁津、庆云、新海等七县的13,000多名青年,正式宣布加入“华北民众抗日救国军”第一军。起义部队司令邢仁甫,下设两个支队,一支队支队长崔吉章;二支队支队长李子英。

就在同日,在乐陵县黄夹镇也爆发了抗日起义,只是参加起义的只有360多人,无论是规模,还是影响力,黄夹起义都远不如旧县起义。后来总是有人拿这两次起义相提并论,显然是不合理的。

1937年10月,日军侵占了整个津南地区,但他们的活动范围,被牢牢地限制在交通干线附近的重要城镇。

由于“抗日救国军”的存在,日军小股部队根本就是寸步难行。不要说成年男子,就是那些普通的农村妇女,面对图谋不轨的日军,绝不会逆来顺受,一定会以死相拼的。

如果赶上那些身怀绝技的女生,最后被杀的还指不定是谁呢。

日军在津南地区,最先体会到了什么是武术之乡,全民皆兵。

1938年4月份,“抗日救国军”第一军的总兵力已经超过10万人,改称“国民革命军第31支队”。

这支抗日武装之所以能在短时间内,得以迅速的扩张,主要还是因为张之江。

老张是盐山县人士,武功卓绝,是冯玉祥手下五虎上将之首。他并非徒有虚名,1925年就是国民党陆军上将的。

张志江办的最出名的一件事,就是办了一个“国家国术馆”,专门研究武术的实用技击,他是总馆长,下属有两个门长:王子平为少林门派门长;孙禄堂为武当门派门长。另外任命马英图为训练科科长。

除了孙禄堂,剩下的老三位都是老乡。

常言道:榜样的力量是无穷的,有这么三位成功人士在那儿摆着,在他们的故乡,青少年习武蔚然成风。

据资料显示,1936年,津南地区有大小把式房4000多家(把式房是当地对武馆的俗称),从业人员超过30万。要知道,津南地区当时总人口也只不过380多万。

日军侵占了津南地区,张之江心里很不舒服,他振臂一呼,号召学武之人要挺身而出,保卫家乡。

4000多家把式房,向来唯张之江马首是瞻,焉有不积极响应的道理。

毋庸置疑,这些要求参军抗日的青年,身体素质没得说,可美中不足的是,“抗日救国军”第一军根本养不起这么多人,更没那么多枪。

于是把他们编入联庄会,平日里在家种地、练武,有事儿了喊一声,大家撸胳膊挽袖子一起上。

“抗日救国军”第一军改名的主要原因,是因为参加卢沟桥事变的第29路军,沿津浦铁路南撤时,许多津南籍的士兵不愿远行,主动留在原籍,这些人大约有2000人左右,保留有武器,有着丰富的作战经验。

老兵的加入,使得抗日部队战斗力得到飞跃提升。可这群有战斗经验的老兵,看不惯起义部队散漫的作风,没有一点正规军的样子,于是这些人强烈建议,将起义部队改称“国民革命军别动总队第三十一游击支队”。

其时河北境内,已经没有了有组织的国军部队,改名完全是多此一举。

更让人无语的是,这次改名行为,在以后的日子里饱受诟病,但当时八路军尚未进入津南地区,指责改名的人,就难免有鸡蛋里挑骨头的嫌疑了。

爬梯子的日军

1938年7月,八路军第129师东进纵队津浦支队,在支队长孙继先、潘寿才的带领下进入津南地区。

东进纵队的娘家,就是饱受云龙兄嘲讽的八路军772团,孙继先是这个团的参谋长。

1937年12月13日,孙继先率领第129师挺进支队共37人,穿越平汉铁路,到达冀南的任县,这也是八路军进入华北平原的第一支部队。

4天后第386旅的三个步兵连。一个机枪连以及一个骑兵连,共500多人,也越过平汉铁路抵达冀南的南宫、隆平、威县等地。

经过50天的发展,2月8日,这天是农历正月初九。东进支队正式改编为东进纵队,总兵力达到七万多人。

新组建了第386旅新一团, 第129师独立旅,骑兵大队,另外还有8个支队,以及一个独立团。

2月9日,孙继先率领津浦支队,离开他一手开创的冀南抗日根据地,进入山东。

津浦支队包括一个步兵连、工兵连和特务连,兵力将近400人,相比起两个月前的寒酸,孙继先也算是鸟枪换炮了。

孙继先是山东人,以前的成功让他认为,在老家他可以做到一呼百应。可他万万没想到,在山东,他遭遇了前所未有的困难,当地百姓参加八路军的意愿并不高。

经过五个多月的努力,津浦支队只招收了300多名新兵。

八路军在山东除了要对付日伪军以外,还要防备国民党军。

全面抗战初期,国民党军在山东还有30多万,后来陆续有将近20万投降做了汉奸,可依靠抓壮丁等方式,直到抗战胜利,国民党军还保持着将近10万的兵力。

山东比较富裕的平原地区,大多被日伪军或者国民党军盘踞着,八路军只能在相对贫瘠的山区发展。

这些地区虽然比较安全,但物产不丰富,人烟稀少,并不利于八路军的发展。

经过5个多月的辗转徘徊后,孙继先决定离开山东,去往从未涉足的津南地区。

1938年7月4日,孙继先率领津浦支队700多人,抵达目的地。

两天后,由八路军115师343旅658团二营组成的永兴支队。也抵达津南地区。

二营曾经参加了平型关大战,后来到冀南巨鹿县,扩编为10个连,另外还收编了两个抗日游击队。总兵力达到5000多人。由于发展空间有限,5月中旬,由二营组建的永兴中队400多人,奉命进入津南。支队长曾国华,政委李宽和任政委,副支队长龙书金。

两支八路军队伍扩军的速度,开始时并不怎么理想。理由只有一个,他们没有太突出的战绩。

平型关战役敌我双方战损比将近1:1。

可津南第31支队下辖的吴桥游击队(队长张国基)二百多人,遭遇日军一个骑兵大队300多人,主动发起攻击。

日军溃败,逃往桑园镇。

这次战斗击毙60人,日军大队长重伤,缴获手枪15支,捷克骑枪20支,机枪两挺,战马17匹。抗日游击队伤亡两人。

抗日游击队负责人认为鬼子找上门来杀人,是奇耻大辱,连夜召集了3000多人,准备将躲在桑园的日军一网打尽。

日军自知不敌,连夜逃往东光。

游击队又杀向铁城镇,几十个身负绝技的杂技艺人,乘着夜色徒手爬上城头,解决掉日军哨兵后,几百名游击队员顺着绳梯顺利登上寨墙。

驻扎在镇上的170多名日军一个都没跑掉,史称“铁城大捷”。

而这次战斗抗日游击队,一共伤亡还不到20人。

铁城之战在津南地区并非个例,津南各县抗日游击队,都数次与日寇交战,无一败绩。先后攻占了日军盘踞的盐山、无棣、庆云、乐陵等数座县城,积累了非常丰富的平原游击战经验。

也正因如此,八路军最先进入津南地区的两支部队,扩军速度并不理想。

直到一个月后,八路军115师第343旅政委肖华,率领130多人组成的八路军“东进抗日挺进纵队”来到津南地区。这一被动局面才彻底打开。

这期间的过程,史学家们一直语焉不详,最重要的原因,就是肖华,和津南地区有很深的渊源。

红一方面军在井冈山时期,爆发了著名的宁都起义,1.7万名起义部队战士参加了红军。

起义部队最早是由冯玉祥在沧县组建的,部队起义时逃走的师长高树勋是盐山县人,逃走的另一名旅长冯安邦是无棣县人,与盐山县隔河相望。起义部队负责人是赵博生,是新海县人。

起义部队被编为红五军团,是红一方面军三大主力之一,首任军团长季振同是沧县人。

后来发动邯郸起义的高树勋在谈判时质问李达:我从老家带出来的2万多人,在江西参加了红军,难道他们一个都没活下来吗?

答案是沉默。

红五军团战斗力很强,牺牲也很大。

1933年,红军组建“少年国际师”,年仅17岁的肖华任政委。全师7000多人编入红五军团。

红五军团强悍的战斗力,给肖华留下非常深刻的印象。

当时在苏区流行这样一句话:红一军团的冲锋,红三军团的包抄、红五军团的大刀。

肖华在红五军团将近两年时间,除了和参加过宁都起义的老兵学习作战常识,还经常聆听他们的思乡之苦。

所以肖华来到那些参加过宁都起义老兵的故乡,竟然有了一种似曾相识的感觉。

经常有人向他打听亲人的下落。肖华也知道,17,000多名参加宁都起义的士兵,全都牺牲了。可他不能把真相告诉烈士的家属,只能以军务繁忙,等打完仗他们一定回家的理由搪塞过去。

肖华得到当地民众的信任,扩军也成了水到渠成的事。

1938年10月,肖华将孙继先的津浦支队改编为八路军东进纵队第四支队。曾国华的永兴支队被改编为第5支队;第31支队一部,被正式改编为八路军东进纵队第六支队,下辖第七、第八、第九三个团。支队长邢仁甫,政委周贯五。肖华率领的东进纵队,改编为运河支队。四个支队总兵力42,000人。

11月,孙继先率领第四支队5000多人,去往鲁南地区。12月初,曾国华率领第五支队6000多人开往鲁中地区。

1939年1月份,新成立的八路军六支队迎来了他的第1场战斗,七团在团长仉鸿印的指挥下,在盐山县韩集,伏击了日军第五师团一个运输队,7团以伤亡32人的代价,全歼日军中村中队210多人。缴获的各种物资装满了70多车。

这场战斗给人留下印象最深的是,当地百姓对八路军的无限支持。他们不但冒着枪林弹雨给战士们送水送饭。还有2000多名精通武艺的农民,手持红缨枪冲上战场。

被消灭的日军当中至少有一半,是被这些农民杀掉的。擅长白刃战的日军,在这些农民面前,甚至连还手的机会都没有。

韩集伏击战的胜利,让新成立的六支队名声大噪。

新成立的运河支队也不甘示弱,于2月份三战灯明寺,消灭日寇430余人。

同月,原31队所辖“津南自卫军”1.1万人,划拨给八路军第120师,被改编为独立第二旅。

3月,罗代师长率领115师一部进入山东,在津南九县组建的八路军各部队,除“独立第二旅”以外,一律归属于115师麾下。

9月,肖华率领运河支队12,000多人,前往鲁西地区。

1939年6月,胥总指挥到了山东,将在山东组建的八路军,改编为山东纵队。

山东纵队被编为5个旅、4个支队。总兵力2.6万人。5个旅的旅长分别为:王建安、孙继先、许世友、廖容标、吴克华。其中实力最强的是孙继先的山东二旅。

胥总指挥擅长山地战,平原作战能力稍显不足,他错误了提出了所谓的“人山战术”,即利用平原地区丰富的兵源优势,向固守要点的日军发起集团冲锋。

在胥总指挥的指挥下,山东纵队第二旅很快就伤亡殆尽。

1940年5月,八路军115师第六支队战斗力最强的第7团,以及地方部队共7500多人,正式编成鲁南支队,南下补充进山东二旅。

同月胥总指挥离开山东。

10月,第6支队改编为八路军115师教导第六旅,旅长邢仁甫,副旅长黄骅、龙书金。下辖第16、17、18三个步兵团,另外还有一个海上特务团,几个团长分别为杨承德、杨柳新、龙书金(兼)、陈二虎,总兵力1.5万多人。

特务团纵横渤海,从日寇手中缴获的物资不计其数。

因此教导六旅在115师组建的六个教导旅中,兵力最雄厚,武器准备也最好。

另外教导二旅的前身是115师第五支队,旅长曾国华。

1940年10月,八路军正式成立冀鲁边军区,军区司令员邢仁甫。军区下辖三个军分区,津南九县被划为一分区。二分区和三分区所辖各县,大多由顽军张子良部,以及顽军刘景良部盘踞,所以教导六旅的活动区域,还是集中在一分区。

1942年和1943年上半年,是八路军损失最大的一段时间,教导六旅也不例外,第16团团长杨承德,17团团长杨柳新,都相继牺牲。

尤其在四柳林战斗中,300多人牺牲,其中包括区长、书记在内的100多名干部。

八路军晋察冀军区,为教导六旅补充了200名干部,结果在杨八庄子遭3000多名日军围攻,这些补充干部全部壮烈牺牲。

屋漏偏逢连夜雨,几个心存不满的叛徒,竟然丧心病狂的枪杀了副旅长黄骅等九位军分区干部。旅长邢仁甫叛变,团长陈二虎因为所谓的义气,走海路用船将邢仁甫送走后,遭顽军枪杀。

在短短不到一个月时间内,教导六旅损失了20多名高级干部,只剩下副旅长龙书金苦撑大局。

幸亏此时日军的进攻已是强弩之末,否则教导六旅全军覆没是板上钉钉的事。

1943年7月,教导六旅番号取消。冀鲁边区政治部主任刘贤权,临时代理军区司令员。

冀鲁边军区下辖的三个步兵团群龙无首,处于各自为战的不利态势。

新组建的回民支队3000多人,划归冀中部队,随后调往陕甘宁边区。

最可惜的海上特务团,陈二虎被杀后,战士们拒绝了日本人的诱降。日军恼羞成怒,重兵围攻特务团驻地望子岛。

岛上的2000多名战士死战不降,全部壮烈牺牲。

只有在外围担任警戒任务的200多人,侥幸突出重围。

1944年1月,冀鲁边军区与清河军区合并,称为渤海军区。

清河军区下辖大清河流域数县,辖区内盘踞着大量顽军,所以八路军主要活动在山区以及丘陵地区。

当地顽军十分猖獗,甚至敢于公开杀害八路军主力团团长。

所以清河军区名义上下辖也是三个团,可总兵力不过5000人。

两个军区合并后,清河军区成了最大的赢家。军区司令员杨国夫,副司令员刘其人。而军事能力最强的龙书金,继续担任17团团长。津南九县被编为渤海军区第一军分区。

日本投降后,杨国夫率领山东七师,从黄骅出发奔赴东北。

这个师一共有6个团,编为三个旅,其中有三个团来自于一分区。除了第16 、17团外,还有新组建回民支队改编的第63团。

本来这支部队是打算走海路去东北的,但是先头部队出发后,出现了一次大的海难事故。五分区副司令员石潇江牺牲。

走海路去东北只有两天的行程。但走陆路至少要半个多月。

此时先头部队已经抵达唐山港登陆,所以七师主力只能走陆路去往山海关,与先头部队会合。

由于个别原因,有些准备去往东北的部队未能成行。

1945年10月,由一分区9个县独立营,组成渤海独立旅,从南皮完成集结后,从喜峰口出关,进入东北地区。

渤海独立旅有6000多人,代理旅长刘其人,所以又被称为刘其人师。

后来山东七师被改编为第四野战军第四十三军128师,刘其人师被改编为第129师。

一分区所辖的第18、19、20团,以及九个县大队,被统一编为渤海纵队。也就是后来的三野第三十三军。

1946年7月,华东野战军第十纵队在一分区扩军5000多人,组建第11师。后来这支部队被编为第三野战军28军第83师。

同年11月,晋绥军区第359旅719团第二营321人,组成扩兵工作队,来到一分区。仅用三个月时间,扩充新兵1.2万多人,于1947年2月25日编为渤海教导旅,后改称西北野战军第二纵队独立第六旅,也就是后来的第一野战军第二军第6师。

1947年四月,华东野战军第三纵队在一分区扩军5000多人。后来这些部队被改编为第三野战军第22军第66师。

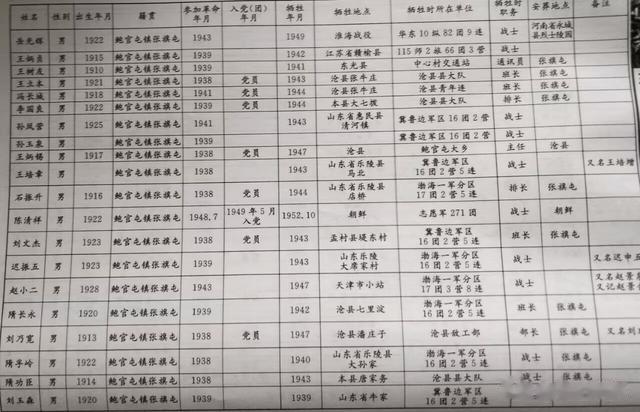

河北某村牺牲烈士名录(部分)

河北某村牺牲烈士名录(部分)

据不完全统计,在战争年代,一分区有27.2万人参军,占到山东全省参军总人数的28%。

而这些所谓的山东子弟兵,大多是不折不扣的河北人。