【前言】

老家总是让人牵挂,就像往事在心头重演。看看过去,再看看现在,心里头不由得感慨万千。静下心来,满脑子都是对老家人的想念。

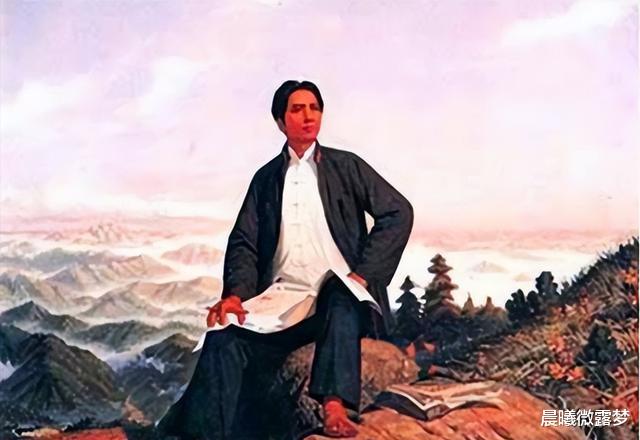

1965年,毛主席在三十多年后重新踏上了井冈山这片土地。这次回来,跟上回比,那可真是大不一样了,时代变了,看到的东西和情况也完全不同了。但毛主席心里那份感觉,还有对老朋友们的盼望,却一直都没变。

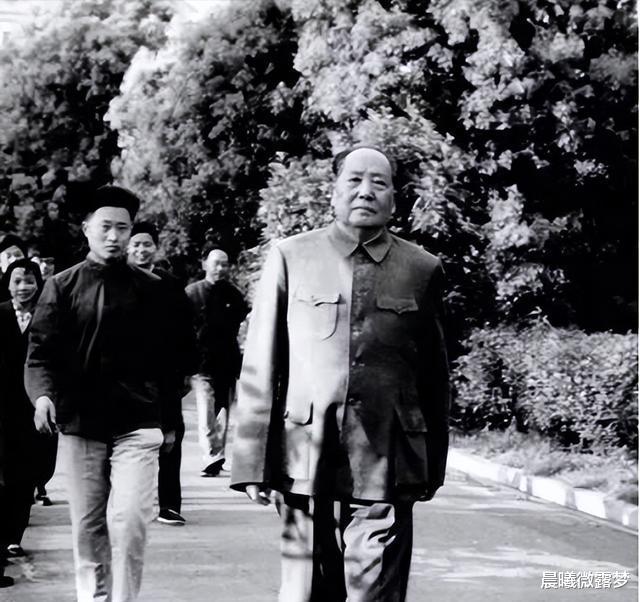

毛主席原本打算悄悄地出行,可他的名声实在太大了,老百姓们都非常期待,热情高涨。在熙熙攘攘的人群里,毛主席一眼就瞧见了两位熟人,他慢慢地走过去,亲切地问:“嫂子,你们最近过得还好吧?”

汪东兴一下子愣住了,心想毛主席咋会认识她们几个呢?

【一、井冈山上的友谊】

1927年,老百姓们开始了一场反抗地主的大行动。那时候,农民的日子过得太苦了,被地主压迫得几乎没法活,根本看不到未来的希望,感觉就像被大石头压着胸口一样难受。我党的同志们看到这种情形,心里特别不是滋味,于是,他们就发动了一场主要帮农民出头的革命起义。

好几千人的队伍在不停地行动中越来越强大,到了秋收起义那会儿,毛主席领头的队伍真是历经了好多好多难关。有一回进攻的时候,他们碰到了特别大的麻烦和阻碍。这样一来,我们党就得赶紧根据眼下的情况,重新想个新战术了。

这次勇敢的改变,给后来井冈山根据地的建成铺好了路。井冈山地理位置好,条件优越,肯定有其他势力盯着。咱们军队想要顺利转移到井冈山,那可真是挺难的。

袁文才和王佐两位,那时候盘踞在井冈山上,我们党对他们心里也没个准数。不过,瞧瞧他们走过的路,毛主席心里头有底,认为这俩人迟早会成为我们党的好伙伴。

袁文才和王佐俩人的背景挺像,都是来自穷苦人家。他们在山里头待了好多年,心里头就琢磨着一件事,那就是帮老百姓把地给要回来。可话说回来,他们俩的力量毕竟有限,最后在不同的时间里都遇到了大麻烦。

王佐是第一个上井冈山的,他枪法好,拳头也硬。加入井冈山的队伍后,他发现很多人都不合他心意。于是,他悄悄地拉起了一支自己的队伍,选人就一个标准,那就是得真心愿意为老百姓打仗的。

没多久,王佐就成了井冈山的老大。但随着队伍越来越大,里面就开始传出些风言风语,还有人起了二心。为了稳住大家,王佐直接去找了正在和敌人干架的袁文才。

他俩一见面就特别投缘,就像老朋友重逢,想法和做法都合拍得很。就这么着,两人成了无话不谈的哥们儿,亲如兄弟,一起在井冈山上并肩作战。

当我们党遇到大麻烦的时候,也得琢磨下井冈山那边能不能帮忙。毛主席觉得这事说说就行,挺容易的。于是,他很快就把自己的想法写下来,派人送到了山上。

袁文才和王佐瞧完信,两人对视了一眼。王佐问道:“这事儿咋整,咱们得拿个主意啊?”

袁文才想了想,回答道:“咱们这山头小,恐怕容不下这么大的革命队伍。”

毛主席接过信,一看内容,心里头就有了数。他拿起笔,又写了起来:“咱们队伍啊,是一点点壮大起来的,人多了,力量才大,跟敌人干起来才更有底气。到时候,他们也就没法把咱们怎么样了。”

毛主席到了井冈山以后,袁文才的老婆谢梅香瞧见毛主席衣裳破了,就会喊:“快来,我帮你缝缝。”王佐的媳妇兰喜莲呢,她老爱跟毛主席讲:“今天我弄了不少好吃的菜,别忘了来尝尝。”

过了好多年,毛主席心里还是常想着以前的事儿。可叹的是,当年那三个人,现在就剩毛主席自己了。到了1965年,毛主席见到的两位大嫂,就是谢梅香和兰喜莲。

【二、毛主席再上井冈山】

1965年那会儿,毛主席看上去虽然年纪大了,但满脸都是兴奋劲儿。他头一站到了茶陵县,县里的领导们一下子都慌了神,不知道该咋整。他们急急忙忙地喊:“快点快点,大家都到门口去,迎接毛主席去!”

县委书记本来想说让大家开心点,但转念一想,自己都已经这么兴奋了,其他人肯定更激动。事实证明他猜得没错,大家见到毛主席后,心里那个激动劲儿,话都说不利索了,但每个人的脸上都挂着笑容,嘴角不约而同地上扬着。

毛主席稍微歇了歇,接着就开始听大家说当地的事儿。他把这事儿安排到了晚上吃饭以后,就像平常聊天那样,一下子就让气氛变得亲近了,大家心里的紧张劲儿也都没了。这样一来,说事儿就变得更顺畅,更容易了。

毛主席身边伴着两位领导,他静静地听着,心里头也在琢磨。等他们说完话,毛主席叹了口气说:“这儿啊,既见过乱糟糟的倒霉样子,也体会过红军革命那股子热血沸腾的劲儿。”

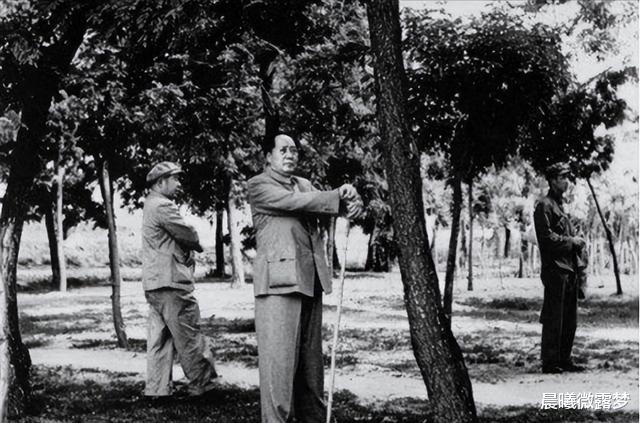

后来,毛主席在井冈山待了一阵子,亲眼瞧了瞧那儿的建设情况。他感慨地说:“现在有路了,车子能直接送我上去。不过,要是让我自己走,我也跟得上。”

当年,毛主席在井冈山上生活非常节俭,啥都不舍得用。要是兰喜莲做了点美味的食物,毛主席总是乐意跟大家伙儿一起分着吃,结果自己往往没吃上几口。

毛主席又碰到了谢梅香和兰喜莲,他直接问道:“袁家大嫂,衣服要是破了,还能修补不?王家嫂子,家里还有啥好吃的没?”

谢梅香和兰喜莲压根儿没想到,过了这么多年,毛主席心里竟然还惦记着他们。两人眼眶一下子就湿润了,连忙回应:“有呢,当然有,怎么可能没有呢。”

【三、全新的面貌】

1965年,中国大变样了,大伙儿都像获得了新生一样。尽管有的地方还是有人过着苦日子,但好歹不用再被战火追着跑了,日子也能过得乐呵乐呵的。

他们住的是间老旧的屋子,但屋门外头,他们能自己动手弄出一小块“自家”的菜园子。这样一来,就再也不用怕有坏人或者啥势力来捣乱,实实在在能过上心里头想要的日子。

孩子们在身边玩耍,还能搭把手帮大人干活。一边干活,一边听大人讲着那些红色革命的故事。他们算是真正有了自家的一小块田地。这其实也是袁文才、王佐这些革命英雄一开始就想看到的情景,只可惜,他们没能亲眼见到这一天。

72岁的毛主席走起路来还是飞快,身子骨硬朗得很。他依旧精神抖擞,真的是“岁数长了,心态还年轻”。毛主席的胆识和当年上井冈山时一模一样,不管碰到啥情况,好事坏事,他都能妥善处理。

袁文才和王佐被杀的时候,毛主席并不在井冈山。党内成员背景复杂多样,对他们的来历,有很多人持反对态度。就这样,他们不幸牺牲了,但他们永远是革命的英雄。

毛主席一直在为国家的建设操心费力,他肩负着很多人的期望,袁文才和王佐的期望就是其中的重头戏。在毛主席心里,总有两个声音在回响:“毛委员,这个字该怎么念啊?”“毛委员,还有这个字呢。”

【结语】

袁文才和王佐在井冈山那会儿,可是立下了大功。走革命这条路,真是充满了变数,其中的艰难曲折,咱们现在的人根本想象不到。但他们那种精神,咱们得一直记在心里,永远别忘了。

之后,毛主席叫上袁文才和王佐的家人,一起到北京去看看那里的发展大场面,也算是帮他们俩实现了“为老百姓办事”的心愿。