1952年初春,中南海菊香书屋内,毛泽东放下手中的毛笔,凝视着案头一封落款"岳飞二十八世孙岳昌烈"的求助信。信纸边缘已有些卷折,显然被反复翻阅多次。这位指挥过百万雄师的开国领袖,此刻却为如何安置一位落魄文人陷入沉思——这不仅关乎历史名将后裔的生存问题,更牵涉着新中国对待民族气节的立场抉择。

光绪二十三年(1897年),岳昌烈生于浙江嘉兴岳氏宗祠。作为岳飞三子岳霖直系后裔,他自幼研习《武穆遗书》,书房悬挂"还我河山"拓本。1911年科举废止的诏令传到江南时,这位熟读经史的秀才正在准备乡试,突如其来的变革让他"如坠冰窟"(岳氏族谱载)。

转投杭州之江学堂的经历,更显其在新旧思潮碰撞中的挣扎。现存该校档案显示,34岁的岳昌烈是当年最年长新生,国文课他能讲解《满江红》的十三种注本,物理课却连试管都不会握。这种知识结构的撕裂,恰似那个时代传统文人的集体困境。

1937年淞沪会战炮响,日军特别行动课密档中赫然列着"重点招抚名单":孔府七十六代孙孔德成、关帝庙主事关启芳、岳飞后裔岳昌烈。东京大本营的算盘打得精明——若能借这些"文化图腾"收服民心,可比十万伪军更有价值。

嘉兴地方志记载:日军大佐佐藤亲自登门,许诺归还岳家祖产、重修岳王庙,条件只需岳昌烈在《大东亚共荣声明》上签名。这位穿补丁长衫的书生,却在日寇枪口下诵读《满江红》:"靖康耻,犹未雪..."气得佐藤摔碎茶碗,当即将岳宅洗劫一空。

1951年深冬,蜷缩在嘉兴破庙里的岳昌烈,用捡来的香烟纸写下首封求助信。据当时民政干部回忆,这个宁肯乞讨也不领敌伪救济粮的倔强老头,竟在零下五度的寒夜赤脚站在政府门口,只为确认信件盖上邮戳。

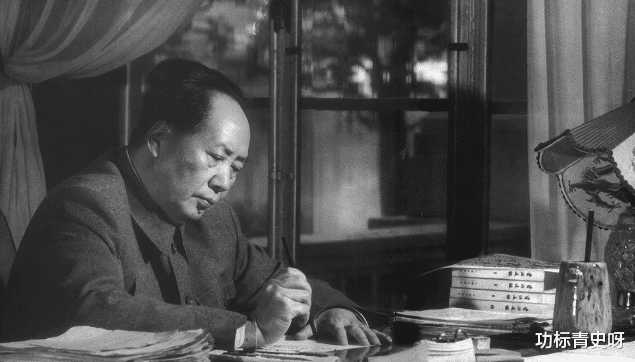

中央办公厅的收文登记簿显示,该信因地址不详被列为"待查信件"。次年开春,岳昌烈用毛笔工楷重写诉求,这次特意附上世代相传的岳氏族谱。当这封盖着"嘉兴南湖"邮戳的信件辗转到达中南海时,毛泽东正在批阅志愿军战报,信笺上"三十功名尘与土"的诗句,让领袖想起延安时期给抗大学员讲解《满江红》的往事。

浙江省档案馆保存着1952年3月的特急电报:"查岳飞后裔岳昌烈确系抗战志士,虽家破未失节,着即妥善安置。"毛泽东在岳昌烈第二封来信上批示:"应给以生活出路",并特别注明"此系民族气节问题,不可作普通救济案例"。

最终解决方案彰显新政权的治理智慧:任命岳昌烈为浙江省文史馆员,月薪45元(相当于县级干部待遇),既不破坏"不养闲人"的施政原则,又赋予其文化传承者的尊严。绍兴鲁迅纪念馆现存的工作证显示,这位七旬老者每天步行五里路到馆校勘古籍,直至1962年安然离世。

历史长河中的这朵浪花,映照出中华民族的精神基因。当岳昌烈在破庙写下"臣子恨,何时灭"时,他守护的不仅是武穆血脉,更是跨越八百年的家国情怀。而新中国的处置方式,则为如何处理历史遗产与现实民生提供了典范——既要有尊重气节的文化温度,更需秉持实事求是的政治智慧。