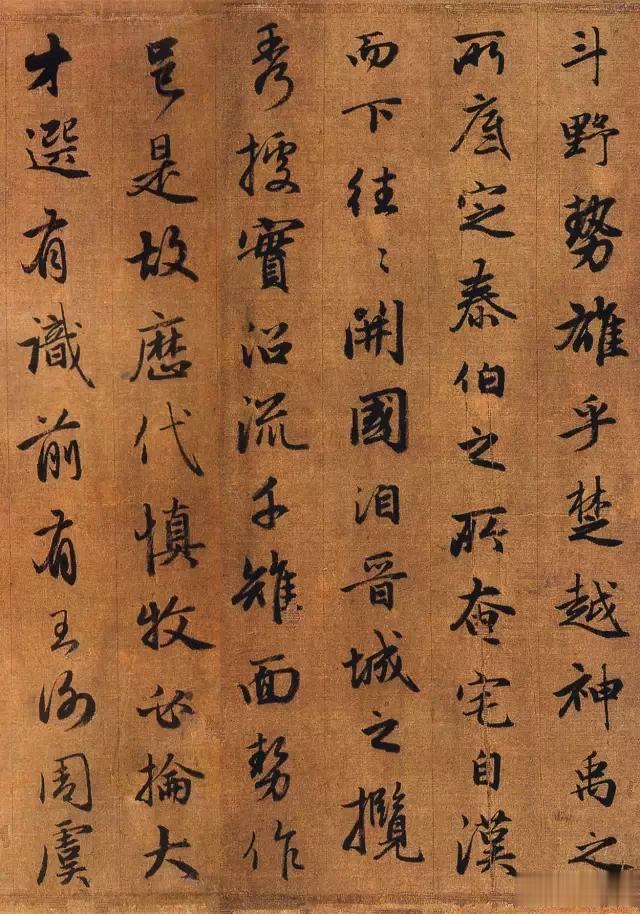

赵孟頫墨迹《吴兴赋》,手卷,绢本,纵25.2、横282.3厘米,首题“吴兴赋”,三字右边已残缺。正文九十一行,满行九至十二字,凡935字。文末赵氏自跋,凡三行,41字,卷尾有刘重庆跋。隔水后纸有李佐贤跋。自钤“赵氏子昂”朱文印,另有“张应甲”、“东海张甲字□书画”、“张应甲印”、“ 张洽之印”、“希逸氏”等印,卷首四方,卷后七方。

赵孟頫出生于湖州吴兴,是元代著名的书法家、画家和文学家,其书法以“复古”为宗旨,融汇晋唐传统,形成了清丽典雅、刚柔并济的独特风格。《吴兴赋》是赵孟頫的代表性书法作品之一,内容为赞颂其故乡吴兴(今浙江湖州)的山水风物与人文风貌。于太湖之南,此地书传有道,湖笔生花。王献之《吴兴帖》、米芾《苕溪诗篇》、赵孟頫《吴兴赋》等,都有墨宝传世。

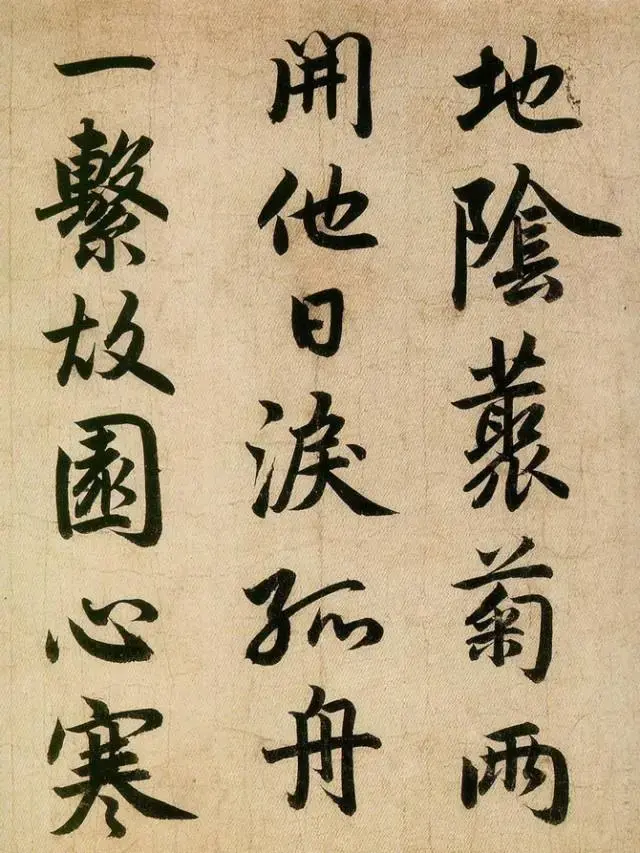

这幅行书,融楷、行、草一体,并没有很大名气,但是美轮美奂,精彩绝伦。

《吴兴赋》创作于赵孟頫中年时期(约大德六年,1302年),此时他的书法风格已臻成熟。此作既是赵孟頫对家乡的深情讴歌,也是其艺术理念的集中体现。赋文中饱含对吴兴自然风光、历史文化的赞美,展现了文人“寄情故土”的情怀。

此书正行相间,时参草书,后段草书较多,有渐入胜境之意趣。点画雅致,体势舒展,章法整饬,神气一贯。此宏篇巨制,是赵氏中年时代表作之一。手卷原藏故宫博物院,1955年因沙孟海先生之联系相商,而归浙江省博物馆收藏。

赵孟頫本人既是文学大家,也是书法宗师。《吴兴赋》的内容由他亲自撰写,文字典雅工丽,与书法风格相得益彰,体现了“文墨合一”的文人艺术追求。

《吴兴赋》以行楷书就,融合了王羲之《兰亭序》的流美与李邕《麓山寺碑》的刚健,属于典型的“赵体”风格:

用笔:线条圆润流畅,起收笔含蓄自然,提按分明,富有节奏感。结构:结体宽绰秀美,中宫紧收,外拓舒展,兼具晋人风骨与唐人法度。章法:通篇布局疏朗有序,字间呼应紧密,行气贯通,整体和谐统一。

赵孟頫倡导“回归魏晋”,但在《吴兴赋》中并非简单模仿古人,而是在晋唐传统基础上融入了个人理解。例如:

减少王羲之的欹侧之势,更显端庄平和;汲取李邕的雄浑笔意,但以温润取代锋芒。

作品墨色浓淡相宜,枯润对比自然,体现出书写时的从容心境。全篇气韵清雅,既有文人书卷气,又隐含对故乡的深情。

《吴兴赋》的文字内容与书法形式高度统一:

山川之灵秀:如“山川清远,人物俊丽”等句,书法线条轻盈灵动,似山峦起伏、水流婉转。人文之厚重:如“昔之选牧,必于名儒”等句,用笔沉稳厚重,体现对历史文化的敬重。情感之真挚:通篇书写从容不迫,字里行间流露出对故土的眷恋与自豪。

《吴兴赋》是赵孟頫“复古”理念的实践成果,对元代及后世书法影响深远。其雅俗共赏的风格成为文人书法的标杆,甚至影响了明清两代的“馆阁体”。

此作现藏于浙江省博物馆,是研究赵孟頫书法演变的重要实物。其文学性与艺术性的完美结合,被后世誉为“诗书合璧”的典范。

对于书法学习者而言,《吴兴赋》是掌握赵体笔法、理解“晋唐传统”的重要范本,尤其适合体会行楷书的中和之美。

赵孟頫《吴兴赋》不仅是其个人艺术成就的缩影,更是元代文人书法“以古为新”精神的集中体现。通过此作,我们既能感受到赵孟頫对传统的深刻理解,也能看到他在书法语言上的创新突破。其文与书的交融,为后世留下了“心手双畅”的艺术典范。

拓展阅读建议:可对比赵孟頫其他代表作如《洛神赋》《胆巴碑》,或结合元代文化背景(如“南北融合”“文人画兴起”)进一步理解其书风形成的社会因素。