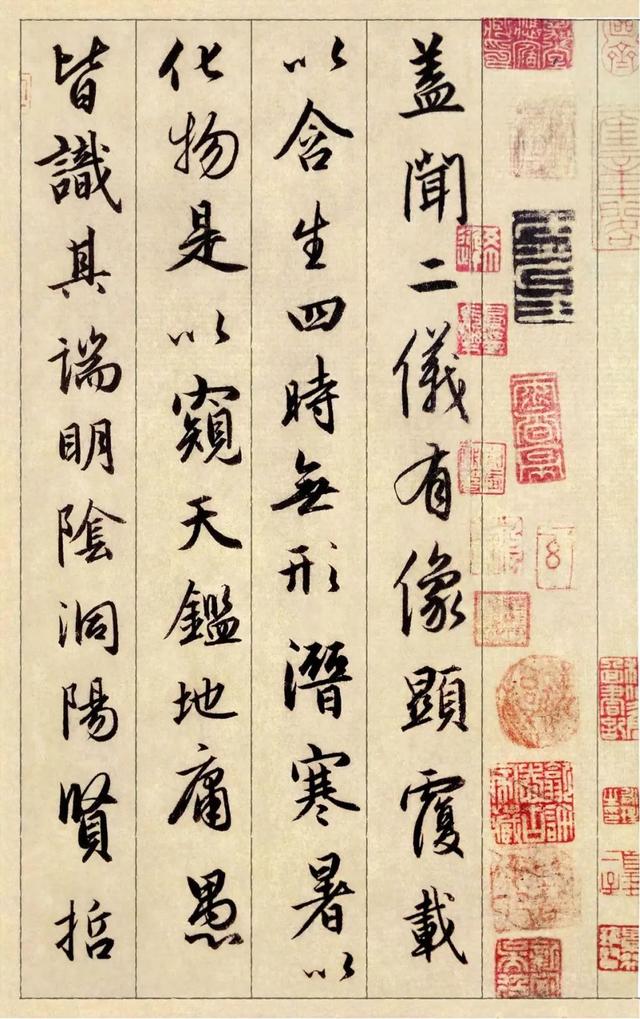

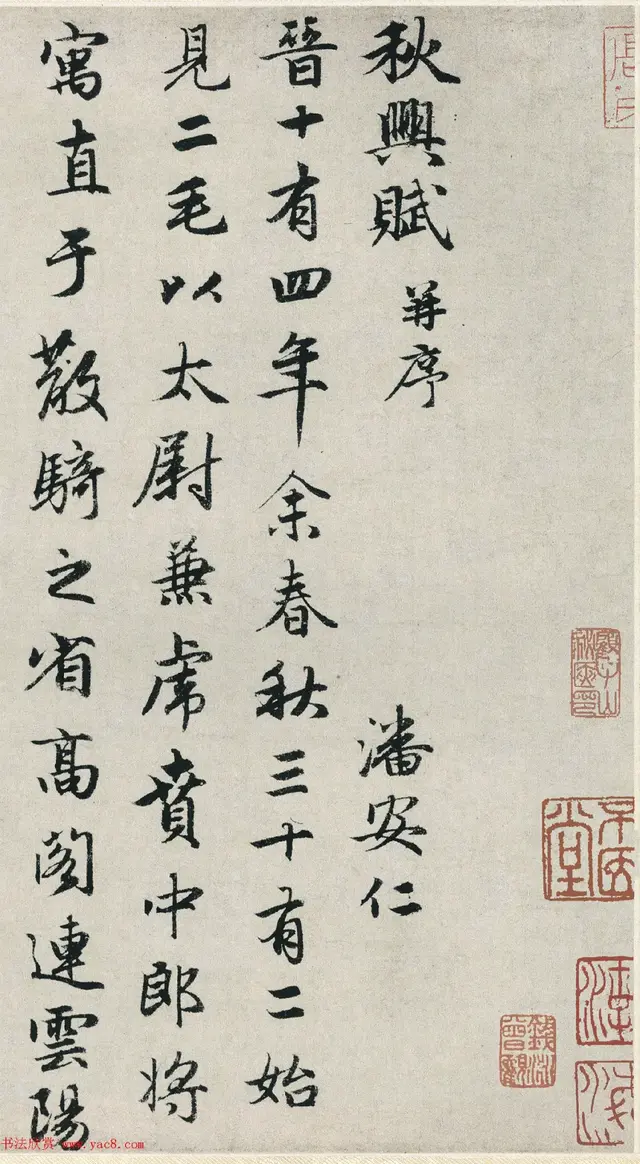

从清末民初到解放前后,有一本字帖在民间非常的流行,它既不是王羲之的《兰亭序》,也不是欧阳询的《九成宫》,而是一本署名赵孟頫的大楷《四时读书乐》。

时光倒退50到100年甚至更久远,那时很多人的书法启蒙都是从这本字帖开始的。

赵孟頫大楷《四时读书乐》是清末民初广为流传的书法作品,虽署名赵孟頫,但其真伪存在争议。该作品以宋代翁森的劝学诗《四时读书乐》为内容,以赵体楷书书写,融合了传统法度与艺术创新。以下从多个角度进行赏析:

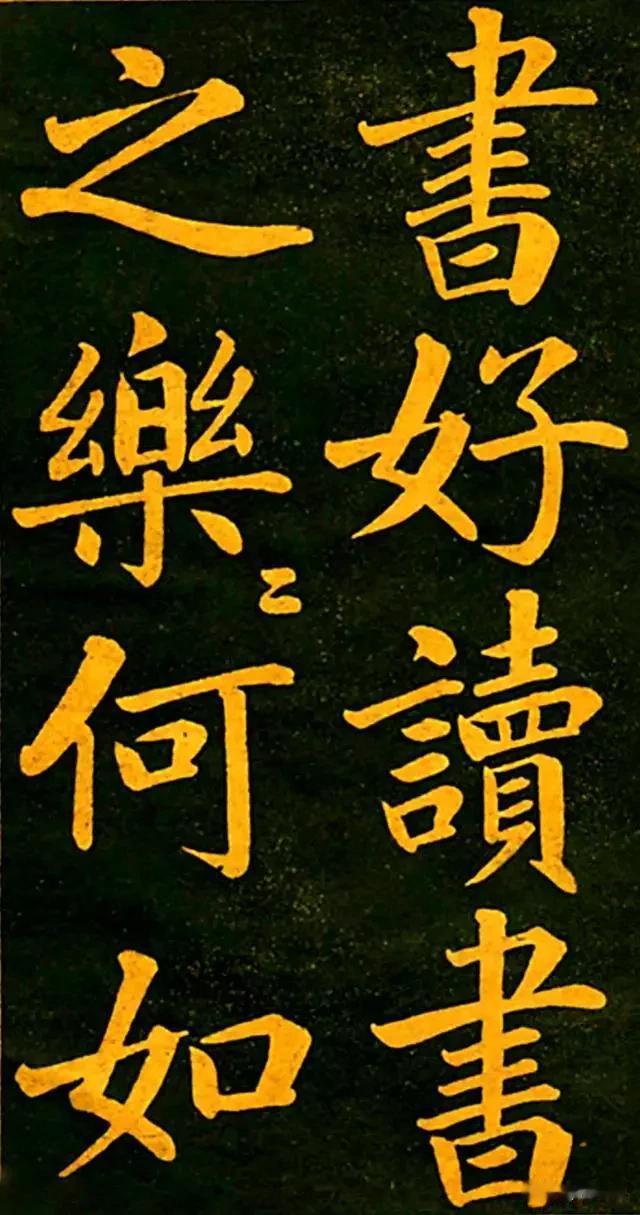

一、作品背景与内容诗文内涵《四时读书乐》是宋末元初诗人翁森创作的七言律诗组,分咏春、夏、秋、冬四季读书之趣。诗中通过自然景物的描绘(如春之落花、夏之蝉鸣、秋之霜月、冬之炉火),将读书的愉悦与四季之美结合,倡导“乐读”而非功利性苦读,具有高雅的情趣和哲学深意。此诗被《四库全书》收录,民国时期编入教科书,影响力深远。书法与诗文的结合赵孟頫以楷书书写此诗,将诗文意境与书法形式统一。诗中“绿满窗前草不除”“数点梅花天地心”等句,通过赵体圆润劲挺的笔法,呈现出文人雅士的闲适与超然,书法与诗意相得益彰。二、书法艺术特色用笔与线条作品以中锋为主,笔画圆润饱满,兼具遒劲与秀美。起笔轻盈,收笔稳健,如“春”“乐”等字笔画流畅,牵丝映带自然,体现了赵体“圆熟妍美”的特点。部分笔画略显生硬,与赵孟頫公认真迹(如《胆巴碑》)的细腻变化存在差异,成为伪作争议的焦点。结体与章法结体偏扁方,疏密得当,重心平稳,保留了唐楷的严谨法度。如“书”“斋”等字横向取势,端庄大气;整体布局行距错落,疏密有致,既有传统楷书的规整,又透露出行书的灵动感。墨色与神韵墨色浓淡相宜,线条质感丰富,部分笔画因“涨墨”效果形成虚实对比。虽为楷书,但笔意连贯,节奏明快,展现出赵体“楷中带行”的独特韵味。三、历史地位与影响伪作争议与艺术价值该作品被普遍认为是托名赵孟頫的清代仿作,可能出自成亲王、陆润庠或民间书家之手。其风格更接近清代馆阁体,用笔较赵孟頫真迹更为程式化,但因其技法精湛、形神兼备,仍被视为楷书典范,甚至被误作赵体入门范本。文化传播意义作为清末民初流行的字帖,此作推动了赵体书法的普及,尤其对硬笔书法影响显著。其“雅俗共赏”的特质,使普通学子得以接触经典书风,成为连接文人书法与大众审美的桥梁。四、真伪辨析与启示风格比对对比赵孟頫真迹《玄妙观重修三门记》或《胆巴碑》,可发现《四时读书乐》用笔更显拘谨,缺少赵体特有的“华滋遒劲”与行书笔意,结体亦偏于方正,缺乏真迹的宽绰秀美。伪作的文化意义虽非赵孟頫亲笔,但此作反映了清代对赵体的推崇与模仿,是“崇古”书风下的产物。其广泛流传也印证了赵孟頫作为“楷书四大家”的历史地位,以及书法艺术在民间教育中的重要作用。结语赵孟頫大楷《四时读书乐》无论真伪,均是中国书法史上的重要文化符号。其融合诗书之美,既传承了赵体的典雅风韵,又折射出清代书法教育的时代特征。对于学习者而言,此作可作为研究赵体流变与清代馆阁体的切入点;对于鉴赏者,则需以辩证眼光看待其艺术价值与历史局限性。正如翁森诗中所言,“读书之乐何处寻?”或许答案不仅在于诗文本身,更在于后人通过书法对经典的反复诠释与传承。

大楷《四时读书乐》

其实只要看过几本赵孟頫的字帖,就很容易做出一个判断:它很像赵孟頫,但绝对不是赵孟頫。应该是后人写的这本字帖,假托赵的大名。