季羡林作为一位国学大师,名字在学术界几乎无人不知。

可在家庭生活中,他却是一个“失败的父亲”,长期的疏离和忽视,让他的独子季承感受到父爱的匮乏。

即便季羡林回国后,父子间的沟通与理解也未能在岁月中得到修复,反而彼此的隔阂愈加深重。

但生活总是充满转机,季承70岁时选择与保姆马晓琴结婚,而这也成为了父子二人关系的转折。

那么,季羡林与儿子季承究竟如何破冰?季承又经历了些什么?

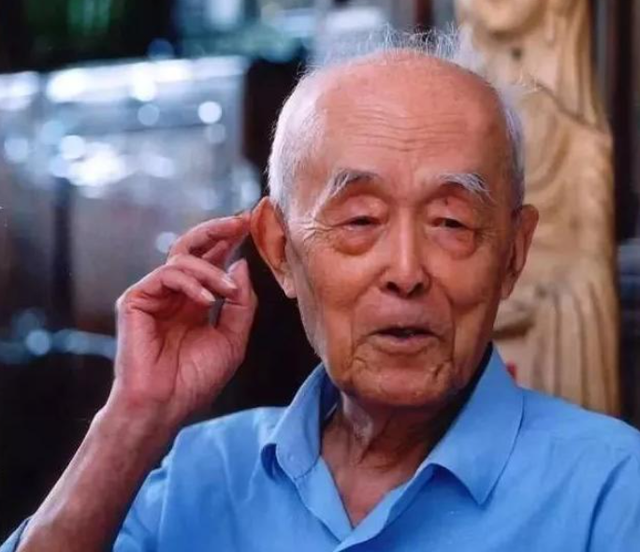

季羡林

季承的成长之路对于大多数孩子来说,父爱无时无刻不在生活的点滴中体现,但对于季承来说,这种亲情的滋养却是缺失的。

1935年,季承出生,可当他还在襁褓时,季羡林就因追求更高的学术成就离开了家庭,远赴德国留学。

此后,无论是小时候的第一次牙牙学语,还是长大后的一次次学业成就,季承的身边始终只有母亲彭德华和偶尔出现在生活中的其他亲戚。

因此,在季承的记忆里,父亲始终是一位遥不可及的人物——他存在于母亲偶尔提起的信件和照片中,但从未以真实的身影出现在他生活的每一刻。

随着季承渐渐长大,他甚至开始怀疑,父爱是否真有那么重要?

直到有一天,季羡林学成归国,全家人都为此感到激动,母亲、祖父母和季承都迫不及待地准备迎接季羡林的归来。

季承心中也无比激动,可当他第一次见到那位父亲时,却并没有如想象中那样激动与亲切。

那一刻,他甚至无法感知父亲眼中流露出的任何温暖,只有淡淡的陌生与疏远。

从此,季承与季羡林的关系更加深陷于冷漠之中,尽管季羡林心里并非完全不在乎儿子,但他似乎并不擅长如何去表达自己的感情。

而季承,那个一直渴望父爱的人,终于意识到,这份父爱或许永远也无法弥补那些失去的时光。

季承

矛盾加深季承成年后的生活依旧充满了内心的矛盾与冲突,尤其是在与父亲季羡林的关系上。

尽管季承学业有成,事业稳定,但他内心深处总是无法摆脱对父亲冷漠无情的深刻记忆。

年轻时父亲的远离和缺席,早已为他与父亲之间埋下了无法弥补的裂痕,而随着时间的推移,这段关系更是变得越来越复杂。

尽管父亲偶尔回家,季承也曾试图主动接近,但每次的努力都如同石沉大海。

季羡林依旧是那个只沉浸在自己学术世界中的父亲,不懂得如何去关心儿子、去拉近父子之间的距离。

而这种冷漠,随着季承逐渐长大,变得愈发明显,进入社会后的季承,依然未能得到父亲的认同与理解。

季羡林总是将自己对学术的执着看得无比重要,而对于家庭,尤其是儿子,却显得没有那么多时间与精力。

每当季承在生活上遇到困境或挑战时,季羡林更多的是提出冷静的分析,或是以“你应该做得更好”来回应。

这些话语深深刺痛了季承的心,他开始越来越怀疑,父亲对自己的情感是否仅仅停留在责任和义务上,亦或只是把他当做一个学术上未完的“作品”。

随着季承的事业逐渐有了起色,他和父亲之间的关系并未因此而有所改善,相反,随着年龄的增长,季承越来越感受到父亲对自己的冷漠。

他早已不再期望从父亲那里得到任何认可,也不再期待有一天能够得到父亲的父爱。

季承

而在这种心态的驱使下,季承愈发开始对父亲产生了反叛的情绪。

1994年,季承的母亲彭德华因病去世,这一打击令季承陷入了巨大的悲痛之中,但也恰恰是在这时,父子之间的矛盾开始加剧。

因为季羡林并未表现出太多的情感波动,甚至在丧葬费用的支出上,他还要求季承承担部分费用。

70岁再婚

70岁再婚季承的生活,在他七十岁那年迎来了戏剧性的转折,对于大多数人而言,进入老年往往意味着平静的晚年时光,或者是在家人的陪伴下安享余生。

可季承的决定却让身边的亲朋好友感到震惊——他在70岁高龄时与妻子离婚,选择娶了一个比自己年轻整整40岁的女人,而这个女人,正是他家中的保姆马晓琴。

马晓琴是季承母亲彭德华生病时聘请回家的保姆,她并不像其他年轻女子那样张扬,反而总是默默无闻地做着家务,照顾着年迈的彭德华。

最初,季承并未意识到自己对马晓琴的依赖早已超越了普通雇佣关系的界限。

但随着母亲病情的加重,季承越来越依赖这个陪伴在身边的女人,每当季承看到她温柔地照顾着母亲,心里便涌起一股久违的亲切感,而这种感情,也在潜移默化中悄然生长。

当母亲去世后,季承的孤独感达到了顶点,他突然间意识到,自己的人生似乎一直都在追求学术、事业、甚至父亲的认同,却从未真正去享受过生活中的简单温暖。

而马晓琴在他最脆弱的时刻,如一缕温暖的阳光,照进了他的内心,渐渐地,季承对她产生了深深的依赖,甚至是爱恋。

但这段感情的公开,毫无疑问是对传统观念的挑战,在那个年代,尤其是在知识分子阶层中,年长的男人娶年轻保姆的做法是极不合时宜的。

可不论外界如何评论,季承心中有了自己的决定,他并不在乎他人眼中的非议,只是希望能够在生命的最后阶段,拥有一段真正属于自己的、温暖的生活。

当季承最终做出决定,选择与马晓琴结婚时,所有人都感到震惊与不解,尤其是季羡林。

在他看来,儿子的行为是对家庭责任的放弃,也是对传统家庭观念的背离。

更令他气愤的是,马晓琴不过是一个家里的保姆,根本不符合他对儿媳的任何标准。

季羡林将季承的决定视作极端的不负责任和不道德,他甚至在多次谈话中明确表达了对这段婚姻的强烈反对。

每一次的争执都让父子关系愈加疏远,季承也逐渐明白,自己与父亲的裂痕,似乎已经无法修复。

尽管面对着来自父亲的强烈反对,季承并没有改变自己的决定。

随着婚后的日子一天天过去,季承与马晓琴的感情越来越深,他们一起度过了很多平凡的日常,做饭、散步、闲聊,虽然这些看似微不足道的小事,却给季承带来了久违的幸福感。

季承的内心逐渐变得柔软,他发现,生活的意义并不在于成就与名声,而是在于那些细水长流的点滴温暖。

最终的和解

最终的和解尽管季承与季羡林之间的裂痕深深植根于过去的岁月,但命运有时总会以一种出乎意料的方式让人反思与改变。

当季承的儿子诞生时,这一小生命的到来,为这段冰冷的父子关系注入了一线温暖的曙光。

季承在成为父亲的那一刻,内心的变化是深刻的。

曾经,他对父亲的冷漠和疏离充满了怨恨,但自己成为父亲后,那种责任感和爱意的涌动,使他意识到,自己也许一直都错过了很多东西。

对于自己儿子的一片爱意,让他更加清晰地感受到,父亲的角色不仅仅是一个“供养者”或“教育者”,更是一个在生活中扮演着情感纽带和支撑的角色。

他开始反思,自己是否也曾给予父亲应有的理解与支持,对于儿子,他决心做一个完全不同的父亲,他希望能够陪伴孩子成长,给孩子以更多的关爱,而不是像当年父亲那样离开。

尽管季承心中对父亲的理解有了改变,面对季羡林时,他依然充满了复杂的情感。

他明白,自己与父亲之间积累的隔阂和误解,不可能在短短的时间内完全消弭,甚至在他带着儿子去见季羡林时,他内心还是充满了忐忑不安。

尽管季羡林已经年过九旬,且一直生活在孤独中,但他与季承的关系依旧处于一种冷战状态。

尽管季承在儿子出生后,努力在各个方面寻求与父亲的和解,但季羡林依然固守着自己的原则与偏见。

可当季承带着新生儿来到季羡林家中,见到自己年迈的父亲面带微笑,紧紧抱住孙子时,季承终于感受到了那种他从未体验过的温暖。

季羡林的眼中没有指责,没有冷漠,只有对这份新生生命的欣喜与温柔。

当他捧起孙子的时候,那种久违的情感终于得到了释放——季羡林的心结似乎在这一刻悄然松动。

此时的季羡林,已不再是那个冷漠的学者,而是一个身心疲惫却深知亲情珍贵的父亲和祖父。

他终于放下了曾经对儿子婚姻的强烈反对,放下了对季承所作一切选择的偏见。

通过孙子,季羡林看到了儿子家庭中的光明与未来,或许这也是他晚年唯一未曾完全释怀的心结,在这一刻得到了松动。

而季承,也在这一刻意识到,自己过去对父亲的怨恨并非全部源于父亲的冷漠,更多的是因为他自身没有在合适的时机,去理解和沟通。

当看到父亲的笑容和对孙子的爱,他不再像以往那样执着于过去的伤痛,而是开始珍惜这段弥足珍贵的亲情。

季承突然明白,有些错过了的时光,或许永远也无法追回,但至少在今天,他们父子之间的沟通和理解,终于找到了新的契机。

随着父子之间的关系有所缓解,季承的内心渐渐放下了许多曾经的成见和固执。

他开始主动去体谅父亲的难处与付出,也理解了父亲为何在他成长过程中选择了冷静和疏远。

季承不再把父亲当作一个无法接近的高高在上的人物,而是试着从父亲的角度看待问题,去理解他曾经的无奈与坚持。

这种理解,慢慢地把他们之间隔阂已久的距离缩短了。

尽管季羡林未必完全认同季承的生活方式和选择,但他终于意识到,自己的儿子也在尽全力去过好自己的生活。

对于父亲来说,或许这已经是一种极大的宽容和接受,季承的态度,也让季羡林逐渐打开心结,两人在共同的理解与尊重中,终于恢复了那份应有的亲情。

不久后,季羡林悄然离世,季承的内心,虽然因为失去了父亲而感到痛惜,但他知道,自己与父亲之间的所有心结,已经在父亲生命的最后阶段得到了和解。

在最后的时光里,季羡林看到的并不是一个背离家庭责任的儿子,而是一个成熟、懂得感恩与宽容的男人。

尽管他们曾经有过无数的争执与不理解,但这份在最终时刻达成的和解,给了季承和季羡林一份久违的安慰与温暖。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!