"免费给国企打工两年多,最后发现自己是'义务帮工'?"哈尔滨市民谢先生用800多天的无偿劳动,揭开了一场国企改革浪潮下的身份迷局。当"人事冻结"遭遇"集团重组",当"入职承诺"变成"义务劳动",这场荒诞的职场遭遇,正在拷问着劳动权益保护的底线。

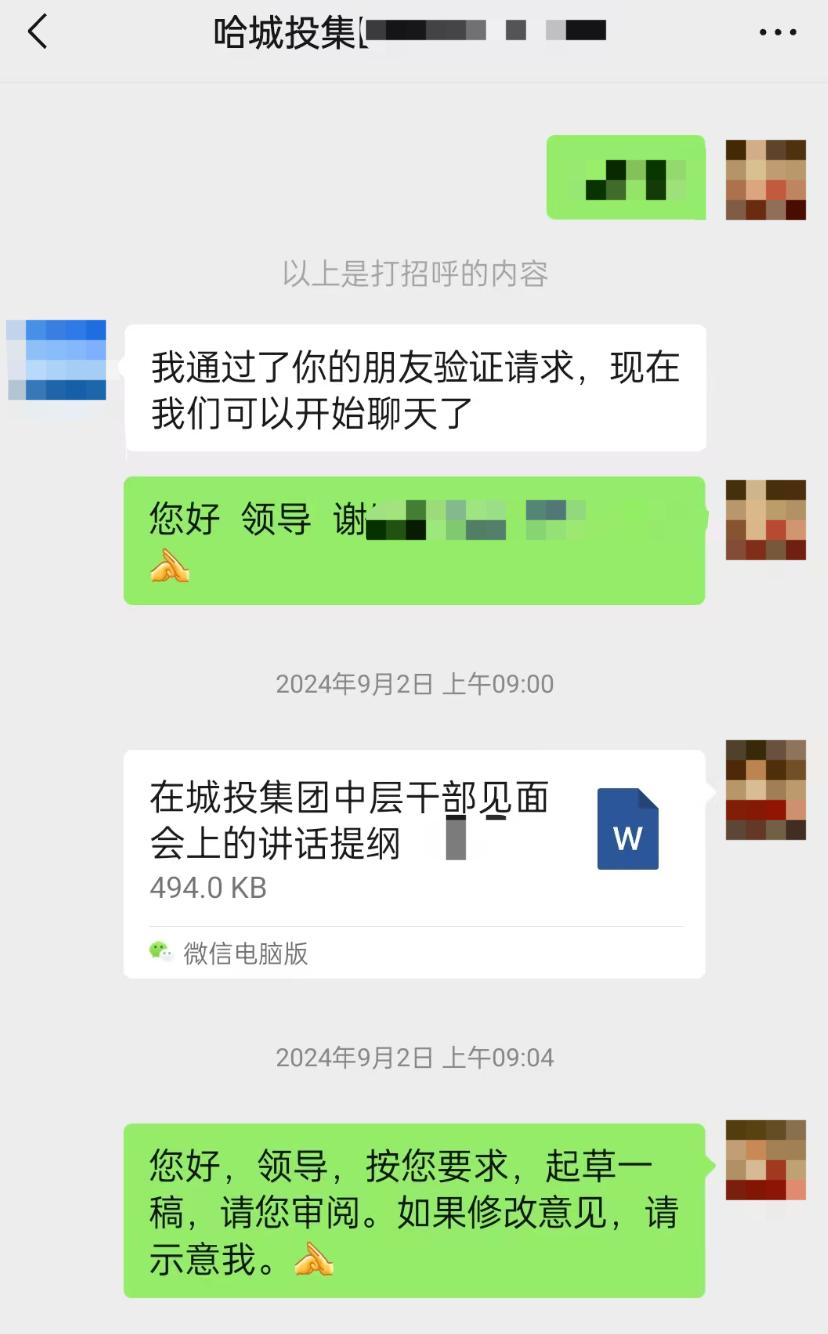

38岁的谢先生以停薪留职国企员工身份,通过哈尔滨城投集团公开招聘进入综合办公室。经三轮试岗考核,却在签约前夕被告知"人事冻结"——这个冠冕堂皇的理由,成了拖延两年的开端。谢先生在试岗期间独立完成了集团年度总结报告,内部系统有登记谢先生的员工号及部门归属,他还参与制定《城投集团行政管理制度》。

2023年7月,哈尔滨启动国资重组,城投降级为城发投二级单位。谢先生被"平移"至新集团办公室,继续负责核心文秘工作。此时他仍未获得任何书面身份确认,却已成为城发投党委会议记录人,集团红头文件主笔以及三次重大接待活动统筹者。

2024年,当城投提出补签劳务合同时,谢先生发现自己的"正式员工"身份早已被偷换概念。更惊人的是,仲裁阶段企业抛出"义务帮工"说辞——这个源自《民法典》第1217条的术语,本用于界定邻里互助,此刻却成了否定劳动关系的法律武器。

尽管谢先生提交了132份经手文件电子痕迹,47次工作会议签到记录,与6位高管的23段工作沟通录音,但是仲裁委仍认定证据不足,暴露出劳动认定的深层困境,"现代企业管理中,云端协作、弹性考勤等新模式,正在瓦解传统劳动关系认定标准。"(劳动法专家王振宇)

2022年正值黑龙江深化国企改革关键期,"三项制度改革"要求压缩编制30%。谢先生的遭遇折射出改革阵痛中的灰色操作,超编使用"影子员工",利用重组转移人事包袱,将改革成本转嫁劳动者。谢先生2023年参与制定的《员工手册》中,恰好载明"试岗期最长不超过1个月",这成为反击企业违规操作的重要突破口。

结合最高法《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》,劳动关系认定需满足:

核心要素

谢先生举证情况

法律风险点

人身从属性

每日坐班、参与考勤

未保存指纹打卡记录

经济从属性

承诺薪酬录音

无银行流水佐证

组织从属性

部门归属证明

未获取任命文件

持续性劳动

两年工作痕迹

存在三个月试岗空窗期

谢先生事件绝非个案,新型劳动侵权呈现三大趋势,借国企改革、疫情等名义冻结人事,使用第三方协作平台规避劳动痕迹,将劳动关系伪装成帮工、实习、志愿服务。

2023年东北地区劳动争议案件中,34.7%涉及事实劳动关系认定!国企劳务派遣人员占比已达21%,部分单位"影子员工"超编50%!

我们遇到这种问题该怎么保留证据?坚持"先签约后到岗",警惕"试岗期"变无偿用工,例如某央企要求7天试岗,最终被认定为事实劳动关系。每日留存工作日志(需包含任务来源、交付对象),关键对话必须文字确认(微信/邮件优于口头)。即使未发薪,也要定期索要书面欠薪证明,例如深圳某程序员凭12封催薪邮件赢得仲裁。定期登录企业系统截屏保存身份信息,参加培训必须留存带有企业标识的资料。善用《工资支付暂行规定》第6条,主张两年追溯期,依据《劳动合同法》第82条,追讨双倍工资差额。建立完整证据链后,通过合规渠道发声,警惕企业以"损害商誉"反诉的风险。

谢先生的遭遇撕开了职场文明的伪装,当企业用"改革"粉饰违规,用"帮工"消解责任,劳动者正在沦为制度游戏的牺牲品。这不仅是法律问题,更是文明社会的道德考题。这场哈尔滨的冬日维权,或许正是照亮劳动权益保护盲区的火种。当每个职场人都学会用法律武装自己,谢先生的两年之痛,才不会成为时代的集体之殇。