2025年3月10日下午1点30分,汕头22岁的美甲师卢晓丹(化名)满怀期待地躺上手术台。她计划通过输卵管微创手术实现与丈夫的生育梦想。手术仅用1小时便宣告“成功”,但谁都没想到,这竟是噩梦的开始——术后复苏室的30分钟缺氧,直接将她推入脑死亡的深渊。

据家属提供的麻醉记录单显示,卢晓丹的血氧饱和度在14:45骤降至50%(正常值95%-98%),此后30分钟数据异常未被处理,最终导致心脏骤停。当丈夫马先生被护士以“形象不雅”为由拒之门外时,他的妻子正在生死线上挣扎。

仪器报警竟成摆设,致命30分钟:医护在做什么?14:45血氧断崖式下跌至50%,监护仪持续报警——无人响应。15:00数据记录空白,复苏室医生未按规范每15分钟检查生命体征。15:15血氧恢复时,脑损伤已不可逆。医院麻醉科主任在录音中承认,喉罩移位导致气道阻塞,值班医生“观察疏忽”,对报警声“警惕性不足”。更讽刺的是,关键证据——复苏室监控,院方竟称“去年已损坏”。

这起事故不禁让人心里产生疑问,涉事医护是否具备麻醉复苏资质?为何仅停职一名医生且不公开姓名?省级三甲医院为何长期不修复复苏室监控?

广西2025年实施的《全麻手术患者复苏管理规范》明确要求,每15分钟记录生命体征,医生需具备麻醉或重症资质,护士须经专业培训。然而,卢晓丹事件暴露的却是,30分钟内无任何监测记录,设备沦为“哑巴证人”,家属被拒门外成“免责盾牌”。

国家层面尚未统一复苏室管理标准,导致各地执行差异巨大。医疗律师指出:60%以上的麻醉事故发生于复苏阶段,而仅有12%的医院配备完整监测系统。

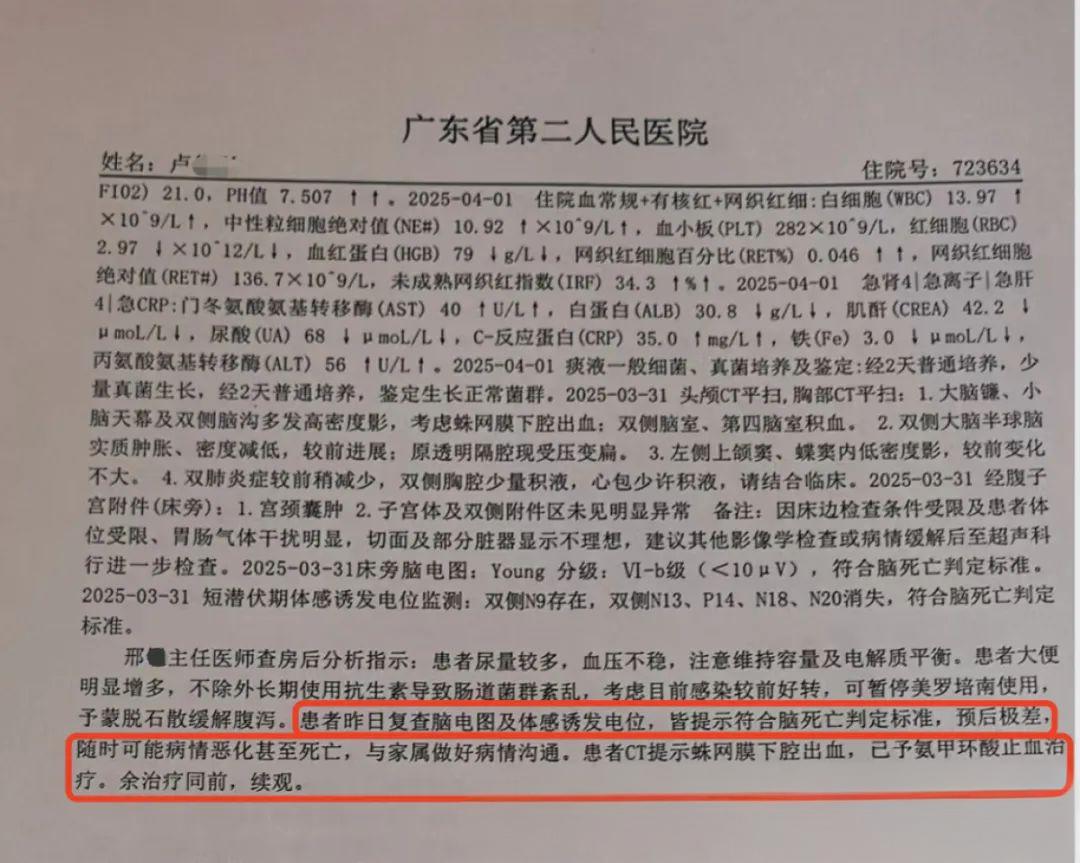

事故发生后,家属备受煎熬,不只是经济重压,每日ICU费用超万元,家庭已负债20余万,还有心理创伤,丈夫每天仅30分钟探视,目睹妻子“逐渐冰冷”。医院在事发38天后才与家属正面沟通,媒体介入后承诺追责,被网友质疑“作秀”。

临床数据显示,5%的全麻患者会出现喉罩移位,但自动报警装置普及率不足30%,三甲医院麻醉师日均工作14小时,疲劳作业成隐患,网友扒出该院2024年采购记录,显示投入200万升级安防系统,唯独遗漏复苏室,

卢晓丹的病例撕开了麻醉复苏管理的巨大黑洞,也揭示了医患信任重建的复杂路径。当网友愤怒质问“下一个会是谁”时,我们更需要冷静思考。我们需要推广智能穿戴设备,实时监测患者生命体征并直连中央监护站,将“允许家属陪伴复苏”纳入患者权利法案,对隐瞒监控数据、伪造医疗记录的行为追究刑事责任。

这场悲剧不该止于一次热搜。正如某医疗大V所言:每一次医疗事故,都是对整个行业的“心肺复苏”——唯有直面疮疤,才能让生命真正苏醒。

截至2025年4月19日,广东省卫健委已成立专项调查组,国家卫健委表示将加速出台《全国麻醉复苏管理规范》。而那个永远停留在22岁的笑容,正成为推动医疗改革最沉重的砝码。