1976年,百年不遇的厄难大地震波及唐山人民,唐山上下,一片哀鸿遍野。迟浩田奔走在抗灾抢险,人声鼎沸的唐山换了满目疮痍的面孔,只剩搜救队焦急的呼喊声。触目惊心的惨相使迟浩田不忍直视,他的心被仍在废墟残骸之中的人们牵动着,数个日夜的操劳,只为从浩劫中再多拯救一条生命。正当迟浩田冲在抢险救灾前线之时,在一个忙碌的夜晚,他接到了中央的紧急来电……

而迟浩田是何许人也?唐山救灾当急,中央为何向他临时紧急致电?

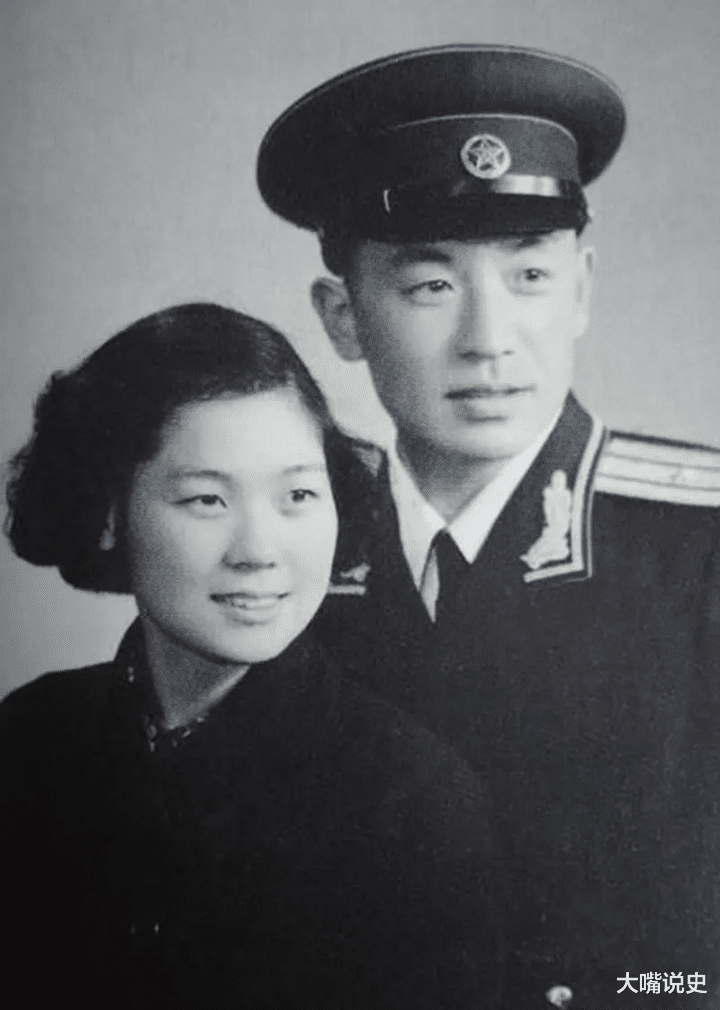

迟浩田,生于1929年山东招远一户寒苦农家。少年时恰逢中国动乱的战火纷飞时期,抗日战争打响,日本军队惨无人道的侵略和战火的四处扩散,彼时的中国民不聊生。迟田浩亲眼目睹敌寇蹄踏祖国河山、人民漂泊流离的惨状,出于对战争的深恶痛绝,迟浩田的心中早早埋下了投身革命的心愿。于是在1944年,年仅15岁的迟浩田就奋不顾身地参与革命,如愿加入了当时的八路军。

即使成功参军入伍,但由于年纪尚小,八路军上级不愿让他到残酷的战场去冲锋陷阵,恰好迟浩田上过学,拥有一定的文化水平,这在当时普遍没有接受过教育的部队来说尤为难得。

于是,在综合考虑下,上级将一腔热血的迟浩田安排进了胶东军区的连队做文书。这让气血旺盛的迟田浩难以接受,比起后方的文书工作,他更愿意到战场上去奋勇杀敌,对毫无人性的日寇还以颜色。于是,迟田浩执拗地向上级多次请求调任,上级十分无奈,只好给了年轻的迟浩田上阵的机会。上级的本意是挫挫迟田浩的锐气,让迟浩田见识到战场的残酷知难而退。万万没想到的是,初出茅庐的迟浩田胆量过人,初次上战场便端着一杆机枪,同连长配合默契,轻而易举地俘虏了敌军三名全副武装、训练有加的士兵。连长赞赏有加,也打消了将迟田浩调到文职的念头。迟浩田小小年纪胆气如此之大,并且在作战中认真服从命令听从指挥,实在是成为一名优秀士兵的好材料。于是,连长开始培养起迟浩田,要让他成长成为能够在战场游刃有余的战士。

迟浩田也不孚众望,仅在下一次战斗中又有了长足的提升,独身一人,凭借一身胆气,再次俘虏了敌方五人。此等壮举也在军营中传开,不仅如此,在此后的战斗中,战友们也发现了迟浩田胆大心细、作战勇猛的特色,于是纷纷给迟浩田起了个“迟大胆”的名头。迟浩田对于这个外号很是受用,在无数的作战中依然骁勇非凡。

而迟浩田除了过人的胆色,同时拥有极高的军事指挥的天赋。在解放战争动员开始后,迟浩田的军事指挥才能得到了全方位的提升,在长时期跟随粟裕将军南征北战的历程中,先后参与了解放莱芜、孟良崮、山东济南、徐州淮海,以及渡江和京沪杭等人们耳熟能详的战役。在这样规模的战役洗礼后,迟浩田的军事指挥能力得到了蜕变。曾仅仅带领几名身手矫健的战士,便深入敌后,直捣敌军指挥营,不费吹灰之力便俘虏敌军的副师长,让敌军不攻自破,奠定了战斗胜利的基础。

迟浩田在后来的革命岁月依旧书写着他的传奇。迟浩田又荣立二等功,光荣获得甲等战斗模范以及华东三级人民英雄光荣称号,展示着革命英雄的本色。其卓越的能力更是得到彰显,早在新中国成立前,迟浩田便成为营部的副指导员1950年朝鲜战争爆发,迟浩田也当仁不让地入朝参战。凯旋归来后,历任团副政委、政委、师政治主任、师副政委、军政治副主任、师政委等职。因其一向工作突出,能力出众,1973年迟浩田便被调任到北京,提拔为北京大军区的副政委,同时这也刷新了我军最年轻政委的记录。丰富的履历也造就了迟浩田的整体革命素养。

1976年7月28日凌晨,尚在酣睡中的唐山人民被无情的大地震裹挟,里氏达7.8级的特大地震顷刻间瓦解了整个唐山,近百万人口的工业重镇霎时灰飞烟灭,一眼望去,生机湮灭,断壁残垣,一幕幕惨状触目惊心。

几近24万人被永远掩埋在这片废墟之中,还有16万余人在这场灾难遭受重伤,大地震造成直接的经济损失高达30亿元以上,中央紧急下达指令,从各方调来支援,以开展震后的搜救和灾后的重建工作。时任北京大军区的副政委迟田浩临危领命,迅速集结手中力量,驰援唐山抗震救灾工作。迟浩田携部下赶赴河北灾区,愈逼近灾区,迟浩田就感到呼吸愈发急促,眼前的景象如同末日降临,残破不堪的大地早已不复曾经繁华的生活原貌,已然全无生机,只有隐隐的哀嚎声才将迟浩田拉回现实。他牢记自己来此的使命,只能在心中祈祷能有更多的人尚还幸存,能够竭尽全力挽救出更多的生命。

在一路排除万难后,迟浩田一行人才艰难的抵达河北灾区。一下车,迟浩田就红了眼眶,绕是久经沙场的战士,见到这种场面也情难自抑,何等的悲惨!但一声声凄惨的恸哭告诉他们,依然有机会!还有许多生命等待他们去拯救。克制住悲伤的心情,迟浩田深知此时此刻首要任务是稳定整个大局,于是,迟浩田有恢复了曾经战场上那个指挥若定的形象。灾区抗震救灾工作正如同疆场作战,任何一个指令的下达都至关重要,迟田浩迅速了解灾区情况,以最短的时间制定了一套符合灾区受灾情况的抗震救灾方案,众人眼见有了主心骨,也逐渐安心地投入到抗震救灾工作当中。

然而,灾区受灾情况远比想象中的恶劣,抗震救灾工作不可避免地遭遇了困难。当务之急是清理出一条生命道路,便于抗震救灾工作的后续进行。如此大规模的地震后,唐山的交通线无一幸免,地面受损受阻,通讯设备也被全部损坏,与外界的联系极其不便,甚至于在空中进行物资的投递都成一大难题。

于是开辟一条交通道路成为抗震救灾工作的重中之重,迟浩田当机立断,立即投入大量人手。

但是由于行动匆忙,并且交通受阻,对灾区情况了解不足,迟浩田等救援队伍并未携带任何有效的救灾设备。解放军们只能用最为简朴的工具,甚至用手扒碎石、扯钢筋,坚硬的石头划破了战士们的双手,但战士们永不言弃,不分昼夜的进行抗震救灾工作。一条新的交通道路开辟出来,交通指示牌也被重新立起,与外界的通信也逐渐恢复正常,举国上下支援的物资得以源源不断送往灾区,灾区人民的生命得到了延续。

与此同时,搜救部队的工作也在迟浩田的安排布局下有序展开。迟浩田在唐山机场附近搭建的临时帐篷中研究地图,为搜救队的的工作指明方向,开水就着馒头,同战士们昼夜奋战在一线。

迟田浩仍有远见,预料到可能存在灾后余震的情况,紧急征调有经验的地质学和地理结构专家前来河北灾区,研究余震爆发的时间和地点,提前布局,尽最大可能做出规避,同时优先搜救可能被余震波及的地区。在解放军们同时间赛跑的态度和不畏困难的意志下,搜救工作快速进行,无数垂危的生命从生死线被挽回。迟田浩还部署了临时帐篷搭建的工作,确保流离失所的灾民远离风餐露宿的侵袭,将所有受灾的人民集中安置,也便利于后续医疗工作的进行。患难见真情,人民解放军在灾情面前牢记使命,不怕困难,心系人民,在瓦砾中解救出生命,搭建落难人民的避难所,在人民身前遮风挡雨,谱写了一曲曲慷慨的壮歌。

作为驰援唐山灾区的指挥迟浩田,眼前已不再是数日之前的破败不堪,唐山开始恢复过往的井然有序,大地震带来的创伤也在一点一点缓慢地愈合。

迟浩田情不自禁地露出会心的笑容,他明白,这一次艰难异常的战役,他终于是打下来了。

灾后唐山仍然需要重建,因此迟浩田依然在主持大局。1976年10月6日入夜,迟浩田刚从灾区灾后重建状况的巡查后回到指挥所,正欲休息时电话铃声急促地响起。迟浩田满怀疑惑地接起电话,电话那头表明身份是中央办公厅,并且要求他迅速返回北京。迟浩田疑惑更深,想要询问对方,对方却告知待其返京后有人会与他交接。迟浩田挂断电话后,瞥了眼腕上的手表,指针正指向零时七分。迟浩田心中隐隐不安,以为中央发生了什么大事件,自己这段时间全身心地投入在抗震救灾工作当中,对此竟一无所知。于是迟浩田致电北京军区政委秦基伟,无奈的是秦基伟也并不知情。

迟浩田翻来覆去地睡不着,心中始终在思考这件事,甚至于连平日最喜爱阅读的《贞观政要》一个字也看不进去。次日一大早迟浩田便打点好行装准备回北京,这日唐山机场热闹非凡,有他的同志们,也有许多心怀感恩的老百姓,他们都感激迟浩田在唐山抗震救灾工作中的付出,因此来此夹道欢送。

大家的热情与关切让迟浩田心中感动,他满面笑容地对前来送行的人们挥手致意,“没事,后会有期。”迟浩田抵达北京后,一下飞机便跟着前来接送的同志带往中南海的一间会议室。会议室内,中联部部长耿飚等候多时,见到迟浩田到达,热情地迎上来打招呼,迟浩田礼貌地回应。身旁的一个老人开口了,原来是国务院副总理纪登奎,他先是对迟浩田在唐山抗震救灾工作中的表现作出肯定和赞赏,突然话锋一转,“迟浩田同志,中央让你回来,是有一项重大任务交给你。经过研究,大家觉得你适合到《人民日报》去,你愿不愿意?”

突然其来的问题让迟浩田颇感意外,随即明白这就是这次回京的原因,想到自己原本就在报社工作过,于是好不犹豫道,“坚决完成任务!”原来,此时的四人帮和江青反革命集团已被粉碎,为了在思想上拨乱反正,急需一家主流报刊引领思想方向。于是中央决定委派迟浩田进驻《人民日报》,以党的先进思想领导人民。因为身处特殊时期,这项工作极为关键,容不得丝毫差错,于是迟浩田总是亲自审阅刊登的文章,勤勤恳恳、兢兢业业地为《人民日报》奠定了主流报刊的基础。在迟浩田主掌《人民日报》短暂的一年里,他不仅坚守思想建设阵地,还大胆改革创新,使其成为人人都喜爱阅读的报刊,真正带领《人民日报》的发展走向辉煌。

迟浩田是一代革命人的展示,在其位谋其职,无论居于何种位置,他总能发挥自己的作用。抗战时期,迟浩田是一名骁勇善战的战士,唐山抗震救灾时,迟浩田是主持全局的指挥官,执掌《人民日报》时,迟浩田又是党领导人民思想的舵手。总而言之,迟浩田是万千伟大的革命人中的一员,为祖国建设鞍前马后!