中国历史上,篡位事件屡见不鲜,诸如曹丕取代汉朝、司马炎接管魏国、刘裕颠覆晋朝、杨坚掌控北周、赵匡胤建立宋朝取代后周、朱棣从侄子手中夺得皇位等。这些行为虽然涉及权力的非法转移,但史学家对他们的评价并不全然负面,甚至多有赞誉。然而,对于王莽篡夺汉朝的行为,史学家们的态度却截然不同,使用了极为严厉的言辞进行批判。为何史学家对其他篡位者尚能持较为宽容的态度,却对王莽如此苛刻?

有人认为,许多篡权者是通过自身的政治和军事才能取得国家统治权的。历史上,后晋的成德军节度使安重荣曾对人说道:难道皇帝是天生注定的吗?不过是那些兵力强盛、马匹健壮的人能够成为罢了。(参考《新五代史·安重荣传》)然而,像杨坚和赵匡胤这样,从孤儿寡妇手中取得政权的情况,却较少受到后世的指责。

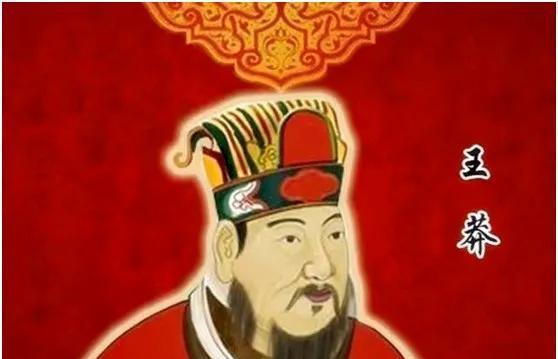

王莽几乎成为了历史上“叛逆者”与“狡诈者”的典型象征,他是封建时代首个通过篡权方式登上帝位之人。最终,他的王朝覆灭,自身也未得善终,甚至遗骸无存,千百年来饱受谴责。由此引发的广泛争议显而易见。在历史的长流中,王莽常被后世统治者用作反面典型,以此警示后人。

王莽究竟采取了哪些行动?令后人频繁指责,难以释怀!王莽的一系列举措引发了后世的广泛争议。他究竟做了哪些事情,使得后人对他如此不满,始终铭记在心?王莽在政治上推行了许多改革措施,但这些改革往往过于激进,缺乏充分的考虑和实践基础。他试图通过一系列政策来迅速改变社会现状,结果却导致了社会的动荡和不满。他更改了土地制度,试图通过重新分配土地来解决贫富差距问题,然而这一举措在实践中遇到了重重困难,最终未能取得预期效果。他还对货币制度进行了大幅度调整,频繁更改币值,这不仅给民众带来了极大的不便,也严重扰乱了市场秩序。此外,王莽在用人方面也备受争议。他过分看重个人的才能和品德,而忽视了实际经验和能力,导致许多无实际能力的人被提拔到高位,进一步加剧了社会的混乱。王莽的这些激进改革和不当用人举措,使得他的统治时期充满了矛盾和冲突。后人因此对他产生了诸多指责和不满,这些历史记忆至今仍然深刻。

王莽诞生于公元前45年,其早年生活颇为坎坷。他年仅4岁时,父亲王曼便离世而去,到了12岁,又遭遇了兄长逝世的打击,家庭的重责大任因此落到了他的肩上。及至14岁之际,王莽的命运出现了转机,他的姑姑王政君晋升为皇太后。王曼共有七位兄弟,除他之外,其余人均获封侯爵或官职,其中长兄王凤更是担任了大司马的高位,王氏家族作为外戚,已经牢牢掌控了汉朝的政权。然而,由于王曼早逝,王莽及其母亲并未能享受到家族荣耀的庇护,成为了这个显赫世家中的特例。

王莽在人生的坎坷道路上历练后,对社会有了深入的理解。与那些沉迷于享乐的同族青年不同,他主动扛起了家族复兴的重任。他生活方式朴素,待人谦逊有礼,勤奋好学,不仅悉心照料母亲和守寡的嫂子,还抚养了哥哥留下的孩子,远离女色,行事十分自律。对外,他积极与品德高尚的名士交往;对内,他恭敬地对待叔伯长辈。这一切努力,都是为了将来能够实现自己的理想,成就一番非凡的事业,在历史上留下自己的名字。

一回,王莽的叔父大将军王凤病势沉重,王莽亲自在床前照料,他亲手喂药,头发散乱,面容疲倦,连续多日未曾解衣休息。王凤见到侄子为了自己如此劳心劳力,身形日渐消瘦,心中满是歉疚。在他即将离世之时,王凤郑重其事地将王莽托付给了自己的妹妹王政君皇后及其子汉成帝,随后才安心离世。

王莽坚持不懈地付出努力,使得他的叔父王凤、王商以及王根陆续在皇帝与皇太后面前推荐他。因此,王莽的仕途一帆风顺,从黄门郎起步,相继升任射声校尉,获封新都侯,又转为骑都尉、光禄大夫及给事中,最终成为大司马。汉平帝即位后,他更进一步被封为安汉公,权势显赫。尽管地位显赫,王莽依然保持谦逊、节俭与好学的态度,从不自视甚高。他待人以礼,尊重贤能之士,生活简朴。得到封赏后,他会将财物分发给门客和普通百姓,甚至卖掉自己的马车来帮助贫困人家,因此在民间享有很高的声望。王莽的这些行为,使他赢得了家族成员、朝廷官员以及普通百姓等各阶层的广泛尊敬与喜爱,为他打下了坚实的群众基础。

在攀登至高位的过程中,他确实面临了若干挑战,诸如前任将军何武与左将军公孙禄对他出任大司马一职持反对态度。凭借持续的努力,他成功克服了所有难关,逐步建立起自己的支持体系,在朝廷中的影响力日益增强。

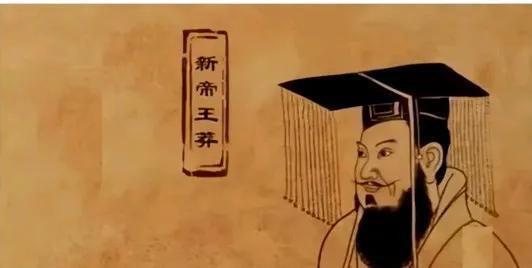

西汉末年,时局动荡,政治体系腐朽不堪,权贵地主大肆侵占农田,导致民众流离,生计艰难,经济衰退,社会情绪不稳,政治危机持续加深。民众迫切期盼一位能够力挽狂澜的领袖。在这样的背景下,王莽自然成为了最佳人选。随后,众多朝臣纷纷推动,历经八年时间,王莽从安汉公晋升至宰衡,再至假皇帝,最终成为真皇帝。公元8年12月,在朝廷与民间的广泛拥戴下,54岁的王莽正式登基,他改国号为“新”,并将长安更名为常安,这一年被称为“始建国元年”。此举开创了中国历史上通过禅让方式登上帝位的先例,同时也树立了篡位的另一范例。

王莽早年遭遇家庭变故,父亲与兄长相继离世,家境陷入困顿。自幼历经艰辛,他深切体会到民间疾苦,内心种下了一颗改变社会的种子。历经岁月磨砺,他终于达成了心愿,登上了权力的巅峰,拥有了至高无上的统治权。此刻,他决意全力施展,实现长久以来的志向。面对西汉末年政治动荡、社会矛盾加剧的局面,王莽决定采取果断行动,推行一系列新的政策,力图为这个风雨飘摇的时代注入新的活力,实现全面革新。

在综合考量当前社会状况后,他经过慎重考虑,从整体角度出发,推行了一系列新法令,具体内容概括如下:1、所有土地收归国家管理,不再允许私人之间的买卖行为。2、将奴婢的身份转变为“私属”,同时明令禁止其买卖交易。3、推行“五均六管”的经济管理制度。4、对货币制度进行全面改革。

5、重组中央管理机构,重新界定郡县边界,并更新官职与地名。6、调整少数民族族群名称及其首领的头衔。

我们对新法改革的内容进行详细剖析:首先,我们审视新法中的各项变革条款。每一项内容都经过了细致的考察,以确保理解的全面性和准确性。改革的核心要点被逐一列出,以便进行深入的分析和讨论。通过这一过程,我们能够更好地理解新法所带来的变化和影响。

1、借由推行王田制来复兴井田制度,虽然在某种程度上能够缓解汉末因土地集中引发的社会动荡,但却大幅侵害了大土地所有者与豪族的权益,导致他们对王莽政权产生反感。由于缺乏有效的执行手段,大部分地主豪族并未交出多余土地,因此政府无法获取足够的田地来分配给缺乏或仅拥有少量土地的农户,这些农户也因此感到失望。最终,政府既无法实现向无地农民按既定标准分配土地的承诺,又动摇了官僚大地主既有的特殊地位与利益。

2、禁止奴婢交易并未实质改变奴婢地位,此举既损害了官僚与富豪的利益,也让失去土地的农民丧失了卖身为奴这一生存途径。同时,地主私下仍持续进行土地与奴婢的非法交易,导致众多人士因此遭受重罚,社会矛盾进一步激化。3、长安国都及五大城市设立了五均官,负责监管五均制度下的赊贷、物价,征收商业税,并掌管盐、铁、酒的销售、铸币以及山泽税的征收。从五均六管政策的规划来看,若能严格执行,本可带来积极的社会效应。然而,实施五均制度的前提是政府需掌握大量商品与货币,并拥有强有力的管理手段。由于缺失这两个关键条件,王莽只能依赖富商大贾来执行,结果却为他们提供了剥削百姓的机会,造成了更为严重的官商勾结垄断。最终,国家财政收入未见增长,反而加重了百姓的负担。

4、为了降低豪门大族的经济影响力,政府实施了多种新货币制度,结果导致货币流通与信誉大幅受损,财政经济状况恶化至瘫痪状态。这使得民间交易变得极为困难,物价急剧攀升,民众的生活境遇愈发困苦。

5、为了复兴周代的礼制,对行政区划与政府部门职责进行了调整,并多次更改了地名与官职名称。这导致官员与民众难以记忆,因此,在发布诏令和公文时,不得不在新名称后附上旧名称。这种频繁的更名极大地干扰了日常行政运作及民众生活,引起了官民双方的普遍不满与反感。

6、他采取措施,把原本向汉朝称臣的匈奴、高句丽、西域各国以及西南夷等地的首领,从“王”的地位降为“侯”。同时,他收回了原有的“匈奴单于玺”,并将其销毁,改而颁发“新匈奴印信”。更进一步,他将匈奴单于的称号改为“降服之奴”,高句丽也被更名为“低句丽”。这些举措导致各民族不再愿意臣服于新朝。因此,新朝与这些少数民族之间的边境冲突频发,投入了大量人力物力,深陷战争的困境,难以自拔。

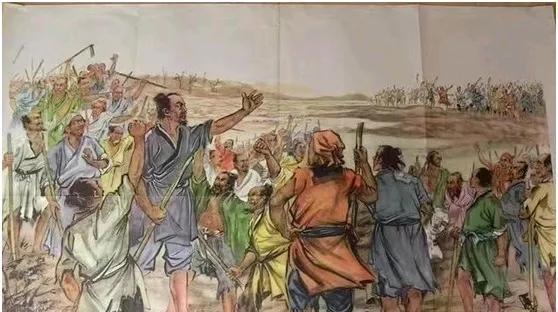

理想与现实常存差距。王莽致力于推行革新,却遭遇了前所未有的挫败。他原本期望通过改革来缓解社会矛盾,改善民众生活,提高整体福祉。然而,结果却与预期大相径庭。这一变革非但触动了地主阶级的利益,反而加剧了民众的苦难。社会局势愈发动荡,自然灾害与人为祸乱接踵而至。干旱、蝗灾、瘟疫频发,黄河改道引发水患,饥荒遍地。在此背景下,南方绿林军与北方赤眉军相继起义。王莽面临重重困境,已无力挽回局面。他倾力打造的“新”朝迅速崩溃。公元23年,绿林军攻陷长安,王莽在混战中丧生。

后世往往以“伪”字一笔带过王莽的所有正面特质。唐代诗人白居易在诗作《放言》中提到:周公在流言四起的日子里感到恐惧,王莽在尚未篡位时表现得极为谦恭。假若他们早早离世,谁又能分辨他们一生的真假呢?史学家吕思勉指出:那些造假之人,往往有其特定目的。而王莽在取代汉朝称帝目的达成后,其行为始终如一,这又怎能轻易说他“伪”呢?王莽并非只考虑个人利益,他还试图兼顾民众福祉。倘若他真如某些人指责的那样是个“伪君子”,那么在登基之后,他大可沉溺于享乐之中,那么他为何还要推行改革呢?

这便是人类社会的常态,一旦失势,便会遭人落井下石。历史上,众多改革先驱往往难以善终。商鞅推行变法,最终却落得个被五马分尸的下场;晁错主张削藩,在东市被处以腰斩;张居正进行变法,身后却遭抄家,遗体被鞭打,家族成员更被活活饿死。又有谁能站出来为他们发声?他们终究只是皇权斗争中的牺牲品。

回顾历史长河,评判人物常以结果为导向,胜者为尊,败者为寇,历史的篇章多由胜利者执笔。因此,王莽成为了众人指责的对象,种种负面评价如潮水般涌向他,文人学者、历史研究者对他的评价近乎全盘否定。试想,如果王莽推行的改革取得了显著成效,社会矛盾得以有效缓解,百姓生活安稳富足,社会呈现出一派繁荣景象,那么,还会有人称他为“叛逆之臣”或“狡诈虚伪”吗?还会将他归类为篡夺皇位的奸佞之徒吗?