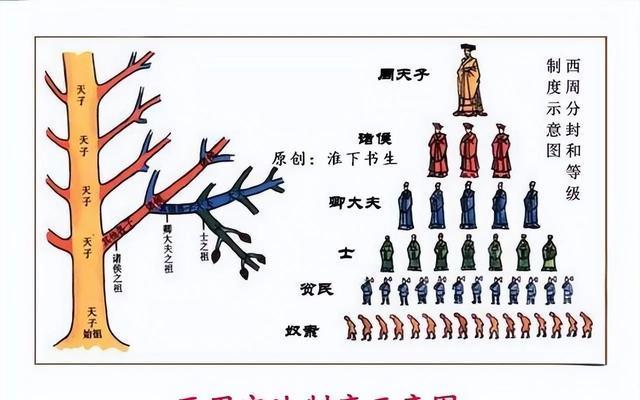

古代君主统治机制:探究世代劳作的根源在历史的长河中,古代帝王通过一系列策略维持着他们的统治地位。这些策略不仅巩固了他们的权力,也深刻影响了民众的生活轨迹。那么,为何许多人的祖先世世代代都在勤勉地劳作,似乎总是在为上层阶级付出呢?首先,古代社会普遍存在着严格的等级制度。这种制度将人们划分为不同的阶层,每个阶层都有其固定的角色和责任。在这样的体系下,普通民众往往被赋予劳作的角色,以维持社会的运转。他们辛勤工作,为帝王及其贵族阶层提供所需的物资和服务。其次,古代帝王通过各种手段来加强他们的权威。他们制定法律,设立官僚机构,以确保民众遵守规则,并服从统治。同时,帝王还利用宗教、文化和教育等工具,塑造民众的思想观念,使他们相信自己的命运是注定的,而帝王则是天命所归的统治者。再者,古代社会的信息传递相对缓慢,民众的知识水平普遍较低。这使得他们难以接触到外界的信息,也缺乏足够的判断力来质疑帝王的统治。因此,他们往往只能接受现状,继续为帝王劳作。综上所述,古代帝王通过等级制度、权威加强以及信息传播控制等手段,构建了稳固的统治机制。在这样的机制下,普通民众世世代代都在勤勉地劳作,为上层阶级提供着源源不断的支持。这也解释了为何许多人感觉自己像是被割了一茬又一茬的韭菜,永远在为他人付出。

请注意,以下内容可能揭示一些颠覆传统认知的历史事实,阅读时请保持心态平和。历史的长河中,隐藏着诸多不为人知的真相。这些真相,往往与我们习以为常的历史叙述大相径庭。在深入探索之前,建议您做好心理准备,以免因信息的冲击而感到不适。我们所熟知的历史,往往经过岁月的沉淀与后人的加工,变得面目全非。而真正的历史,却常常隐藏在那些被忽视的角落,等待着有心人的发掘。这些被重新发现的历史真相,或许会颠覆您以往对历史的认知,让您对历史有全新的理解。因此,让我们以一颗平和的心,去迎接这些可能令人震惊的历史真相。在探索的过程中,或许我们会发现,历史远比我们想象的要复杂、要精彩。而这些真相,也将成为我们理解历史、认识世界的重要窗口。

十年前,我前往大英博物馆参观时,遇见了一件来自明代的青花瓷盘。仔细端详之下,我发现盘底清晰地刻有“永远为仆”这四个字。

讲解员介绍道:“此乃万历帝赐予江南首富的皇家瓷器。”听闻此言,我心中不禁一震——原来即便是首富,也不过是皇权之下的显赫附庸。那些宣称“顺应天意,秉承皇恩”的圣旨,其背后究竟隐藏着怎样高超的心理操控手段?

一、神化历程:千年间由“帝王”至“至圣”的虚构构建(此章节将重塑你对明主良辅的传统看法)公元前219年间,秦始皇帝之舟航行于湘水之域。

猛然间,风起云涌。面对怒涛汹涌,随行的官员们打算砍伐湘山树木以泄愤,而秦始皇却对着汹涌波涛大笑说道:“这是湘水之神在考验我!”待到次日,江面恢复了平静,数万劳工在炎炎烈日下齐声高呼皇帝万岁。司马迁所记载的这项“奇事”,其实是秦朝太史令提前三个月细心观测天文现象的结果。

中国古代的“吉祥符号产业”比我们认知中更为繁荣。在汉武帝统治时期,长安城的东部市场就有商家公开出售白虎的皮毛和麒麟的角,这些被视为吉祥象征的物品,其供应渠道直接连通至少府官府。到了北宋时期,司天监的官员更是别出心裁,创造出“人造流星雨”,利用特制的烟火在封禅大典上营造出“天显吉兆”的场景。

科举制度堪称设计上的杰作。这或许看似为平民子弟提供了上升途径?然而,洪武三年状元的答卷揭示了一个事实:考生需撰写三千字论述“日月星辰皆围绕皇权旋转”。明代八股文遵循“模仿圣贤口吻”的模式,其核心在于批量造就思想一致的官僚体系。

黑色讽刺:乾隆南巡途中,曾被一名考生拦路申诉冤屈。经查,这名考生在八股文中将“天子”误写为“大子”。乾隆批注道:“此非单纯笔误,实为心怀不轨!”随后,该考生全家被发配至宁古塔。

二、经济策略解析:维持贫困状态的深层机制经济领域中,存在一种看似隐形的力量,它仿佛在无形中操控着财富的流向,使得一部分人长期陷入贫困的循环之中。这并非某种神秘的“终极密码”,而是由多种复杂因素交织而成的社会经济现象。首先,资源分配的不均衡是导致贫困持续存在的重要原因。在经济发展过程中,资源往往向已经拥有较多财富和权力的群体倾斜,而贫困人口则难以获得足够的资源来提升自身经济状况。这种不均衡的分配模式,使得贫困人口在竞争中处于不利地位,难以摆脱贫困的束缚。其次,教育机会的缺乏也是维持贫困状态的关键因素。贫困人口往往受限于经济条件,无法接受良好的教育,从而限制了他们获得更高收入和更好职业发展的可能性。教育的缺失不仅影响了他们的个人能力发展,也加剧了社会的不平等现象。此外,社会结构和制度的限制也在一定程度上维持了贫困状态。在某些地区或社会群体中,贫困被视为一种常态或宿命,这种观念的形成与当地的社会结构和制度密切相关。例如,缺乏公平竞争的就业市场、不完善的社会保障体系等都可能成为贫困人口摆脱困境的障碍。综上所述,经济策略中的某些因素确实在无形中维持着贫困状态的存在。然而,这并不意味着贫困是不可改变的命运。通过改善资源分配、提升教育机会以及优化社会结构和制度等措施,我们有望打破这一循环,为贫困人口创造更加公平和有利的发展环境。

准备迎接古代版本的“连环欺诈”惊人手段。这是一段鲜为人知的历史故事,揭示了古代社会中一种复杂的欺诈行为。就像现代的庞氏骗局一样,这个古代版本的欺诈手段同样令人震惊。故事的主人公运用了一种巧妙的策略,通过吸引大量投资者,承诺给予高额回报,从而构建了一个看似稳固的资金链。然而,这个资金链的实质却是一个巨大的谎言。他并没有将资金用于任何实质性的投资或生产活动,而是用后来者的钱去支付先前投资者的利息和本金。这种操作方式,在当时的社会中无疑是一种极具创新性的欺诈手段。它利用了人们追求财富的心理,通过高额回报的承诺,成功地吸引了大量的投资者。然而,随着资金链的不断扩张,风险也逐渐累积。最终,这个欺诈行为被揭露,主人公也受到了应有的惩罚。但他的行为却在历史上留下了深刻的印记,成为了人们研究欺诈行为的一个经典案例。这个故事告诉我们,无论在哪个时代,欺诈行为都是不可取的。它可能会带来一时的利益,但最终只会害人害己。我们应该保持警惕,远离任何形式的欺诈行为。

北宋时期出现的交子、明代流通的宝钞以及清代使用的银票,这些金融工具表面上颇为先进,但实际上它们都是统治者发行的“官方代用货币”。交子在北宋时期被引入,作为一种纸币形式,起初是为了方便大额交易。然而,其本质上是由政府背书并强制流通的货币替代品。明朝时,宝钞成为主要流通手段,尽管它同样缺乏足够的金属储备支撑,却依然被政府作为合法货币推广使用。到了清朝,银票作为一种兑换银子的凭证,在市场上广泛流通,但其发行和调控同样掌握在统治者手中,成为另一种形式的官方代币。综上所述,这些金融工具虽然在一定程度上促进了经济交流,但其本质仍是统治者为了缓解财政压力而推行的“合法假币”。

在永乐时期,政府推行了一项货币政策,规定民众可以以1张新钞兑换5张旧钞。待广大民众完成兑换后,政府随即宣告旧钞失效。

这场突如其来的“金融速决战”致使江南地区富商的三十载财富积累瞬间化为乌有。

更为阴险的手段是“平准法变体”。在汉武帝时期,桑弘羊在关中地区粮食价格急剧下降时,以“援助农夫”为由,大量购入粮食储备。待到灾荒年份,他则提高价格将这些粮食售出。然而,根据账目记录,官方仓库实际放出的粮食仅相当于收购总量的不到三分之一,剩余的大约七成粮食在转运和销售过程中“离奇不见”,最终流入了权贵之手。

清代实施的“火耗归公”政策颇具讽刺意味。雍正帝将官员私自扣留的碎银熔铸过程中的损耗转变为合法收入,并冠以“养廉银”之名,然而此举却导致全国火耗比率急剧攀升,从原先的10%猛增到50%。一位县级官员在其日志中无奈感叹:“现今,欲为清廉之官,必先习得账目造假的技巧。”

离奇事实:明代一位县令创设“气息费”,命民众为县府大门外的“吉气”缴费。农民们不解,询问吉气所在,差役抬手朝天一指:“凡人之眼,怎识帝王恩泽?”

三、文化束缚:历经千年被曲解的“智者箴言”在历史的长河中,一些原本清晰的“智者箴言”经历了无数次的解读与传抄,逐渐被加上了层层枷锁,形成了与本意大相径庭的理解。这些被篡改或误解的话语,不仅背离了智者的初衷,更在某种程度上束缚了文化的传承与发展。回望过去,许多智者留下的语录,原本是为了启迪人心、指引方向。然而,在岁月的流转中,这些语录被不同的人以不同的方式解读,有的被刻意夸大,有的则被曲解其意。这些经过篡改的“圣人语录”,不仅失去了原有的智慧光芒,反而成为了束缚人们思想的枷锁。例如,一些原本倡导平等、博爱的言论,在某些历史时期被赋予了等级观念,成为了维护特定阶层利益的工具。而那些鼓励探索、创新的智慧,也可能在传承中被扭曲,变成了盲目顺从、墨守成规的教条。这种文化上的束缚,不仅阻碍了人们对智慧的真正理解,也限制了文化的多样性和创新性。因此,我们需要重新审视这些被篡改的“智者箴言”,还原其本真,让智慧的光芒再次照亮我们的前行之路。只有这样,我们才能真正摆脱文化枷锁,实现文化的自由传承与发展。

本章节内容可能对研究儒家学说的人士产生不同看法在探讨这一主题时,我们不可避免地会触及一些观念,这些观念可能与儒家传统观点存在出入。但我们的目的并非挑战或质疑儒家学说,而是从另一个角度进行思考和阐述。儒家思想强调道德伦理、社会秩序与个人修养,其深远影响贯穿历史长河。然而,在本章节中,我们将尝试以一种新颖的方式,重新审视某些核心理念,这或许会引发一些儒家学者的不同感受。我们并非意图贬低儒家学说的价值,而是希望通过多元的视角,为理解这些观念提供新的可能。在这个过程中,我们尊重并欣赏儒家思想为人类文明所做出的贡献,同时,也探索其在当代社会中的适应性与局限性。本章节的内容旨在促进思想的交流与碰撞,而非制造对立。我们期待通过开放和包容的讨论,共同深化对儒家学说及其在现代社会中意义的理解。

考古研究显示,湖北郭店出土的楚简版《老子》与流传至今的版本存在约40%的不同。其中,“无为而治”的核心思想,据考证在汉代被儒家学者曲解为“君王统治的策略”。颇具讽刺意味的是,关于“民可使由之不可使知之”的理解,战国时期的竹简揭示其原句实为“民若可行,则任其自行;若不可行,则教导之”,含义与流传版本截然相反。

程朱学派主张的核心理念为“秉持天道,克制私欲”,起初这一观点主要是为规范上层统治者的道德行为而提出。然而,在朱熹注意到其弟子向宋宁宗授课的过程中,暗自将“君主亦需节制欲望”修改为“民众应消除私欲”时,这位理学大家却保持了缄默。

明代《性理汇编》的编辑历程颇具传奇色彩。翰林院的学者们为了支持“饿死事小,失节为大”的观点,竟擅自将《礼记》中关于“寡妇可改嫁”的规定,以墨笔修改为寡妇应守贞。一位编纂人员在私人通信中感叹:“我们这不等于是在违背孔夫子的教诲吗?”

实际事实:孔子游历多国,其核心目的在于传播他的“君主治理智慧”,然而各国君主认为他的主张“成本过高”。直到汉武帝认识到儒家学说可以与法家思想结合,实行“表面儒家,实质法家”的策略,这才促成了儒家学说被“单独推崇”的局面。

无尽的生命循环。

然而,希望总在困境中萌芽。昔日,威尼斯的商人们凭借复式记账法,挑战教会对高利贷的禁令;如今,区块链技术正逐步削弱传统金融的垄断地位。

铭记于心:每一道枷锁都存在解锁的方法,而这个方法往往隐匿于历史深处,被岁月的尘埃深深掩埋……