“只要我一息尚存,病房便是我存在的场所,医治病人就是我存在的价值”。

这是82岁的林巧稚临终前说的一句话,也是她确确实实做到的一句话。

她的一生,没有谈过恋爱,没有结过婚,但她却被称为“万婴之母”,拥有5万个孩子。

然而,这5万个孩子,却没有一个是她亲生的。

那么,这究竟是怎么回事呢?为什么林巧稚会被称为“万婴之母”?

医学梦的萌芽

医学梦的萌芽1901年,在厦门鼓浪屿的一个家庭里,林巧稚诞生了。

然而,在那个年代,重男轻女的传统思想仍然根深蒂固的,母亲望着襁褓中的林巧稚,满心厌弃,甚至有了放弃抚养的念头。

好在林巧稚的父亲林良英,是位留过洋、受先进思想熏陶的知识分子,他坚决反对这种陈旧观念。

在他心中,孩子不应因性别被区别对待。

于是,林良英不顾妻子的反对,坚持留下了这个小生命,林巧稚才得以在这个世界上开启她传奇的一生。

在林巧稚还不到5岁的时候,母亲患上了子宫癌。

那段日子,小小的林巧稚看着母亲被病痛折磨得形容憔悴,每日都在痛苦中挣扎,无数次疼得冷汗直冒、脸色惨白。

虽然从小就不被母亲喜爱,但是她却从没怨恨过母亲,还在母亲生病的时候悉心照顾。

母亲被病痛折磨的画面,深深刺痛了林巧稚的心,她在心底暗暗发誓,将来一定要成为一名医生,减少像母亲这样被病痛折磨的人的痛苦。

林巧稚的父亲深知教育的重要性,在林巧稚成长过程中,他亲自教导女儿学习英语,林巧稚天赋出众又勤奋刻苦,每日跟着父亲诵读单词、练习语法,进步飞速。

凭借优异的成绩,1919年,18岁的林巧稚从厦门女子师范学校毕业,并因成绩突出留校任教。

一次偶然的机会,林巧稚听闻协和医院正在招生,而且该校颁发的文凭能获得世界行医资格。

当听到这个消息后,曾经那学医的梦想又开始冒了出来,她决定,为梦想奋力一搏。

于是,1921年,林巧稚奔赴上海参加协和医院的考试,然而,命运却跟她开起了玩笑。

英语考试时,考场内闷热异常,坐在一旁的朋友余琼英突然中暑晕倒,林巧稚见状,没有丝毫犹豫,她心急如焚,扔下手中的笔,迅速冲到余琼英身边。

她先是解开余琼英的领口,让她呼吸顺畅,接着又向监考老师求助,找来湿毛巾为余琼英擦拭额头降温。

等余琼英情况稳定下来,考试时间已所剩无几,她甚至错过了英语答题时间,考试结束后,林巧稚满心失落,觉得自己与梦想失之交臂。

可令她意想不到的是,招生老师被她善良和乐于助人的品质打动,再加上她其他科目成绩十分优异,最终被破格录取。

就这样,林巧稚踏入了协和医院的大门。

为医学奉献一生

为医学奉献一生进入医学院后,林巧稚明白这来之不易的学习机会多么珍贵。

为了学习更多的知识,每天等同学们入睡后,林巧稚都会来到楼道,在昏黄的灯光下,全神贯注地研读医学书籍、整理课堂笔记,沉浸在医学知识的海洋里。

寒来暑往,她就这样坚持了8年,最终不仅顺利毕业,还凭借优异的成绩获得了协和医学院最高荣誉奖文海奖学金,成为获此奖的首位女生。

毕业季如期而至,摆在林巧稚面前的是众多医学领域的选择,当时,内科和外科被认为前途一片光明,是许多医学生梦寐以求的方向。

然而,林巧稚的目光却坚定地落在了妇科。

在她看来,女性在社会中常常处于弱势地位,在面对妇科疾病时,不仅要承受身体上的痛苦,还可能遭受来自各方的偏见与压力。

她决心投身妇科领域,为女性的健康撑起一片天。

可协和医院妇科有一项极为严苛的规定:“聘任期间凡结婚、怀孕、生育者,作自动解约论”。

这个规定让许多人望而却步,但林巧稚没有丝毫犹豫。

她心中只有治病救人的理想,毅然决然地表示可为当医生终生不嫁,并郑重地接下了聘书,成为了一名“妇科住院助理医生”。

1929年的一天晚上,大部分医生都已经下班回家,然而,一位病人却突然出现大出血得情况,生命垂危。

情况万分紧急,林巧稚得知后,没有丝毫犹豫,她深知此刻病人的生命危在旦夕,每一秒都无比珍贵。

尽管她还只是一名助理医生,按照规定并没有主刀的资格,但她顾不上这些,穿上手术服,亲自操刀手术。

手术室里,所有人的目光都聚焦在林巧稚身上,她全神贯注,双手沉稳地操作着手术刀,额头上渗出细密的汗珠。

经过几个小时的紧张奋战,手术终于成功了,病人的生命被成功挽救。

她的果敢和精湛医术得到了医院的高度认可,被破格提前聘用为协和医院第一位中国籍住院医生。

之后,林巧稚还获得了前往英国和美国专业妇科医院进修的宝贵机会。

在国外,先进的医疗技术和理念让她大开眼界,国外的医院也向她抛出了橄榄枝,极力劝导她留在国外发展,那里有着优渥的条件和更好的科研环境。

但林巧稚的心中始终装着祖国的妇女同胞,她婉拒了这些好意,毅然回到祖国。

医者仁心、大爱为民

医者仁心、大爱为民1941年,抗日战争的硝烟迅速弥漫,协和医院也未能幸免,日军的铁蹄踏入,医生们纷纷被无情赶走。

但林巧稚那颗救死扶伤的心从未熄灭,她在北平东堂子胡同开了一家小诊所,继续为患病妇女看诊。

诊所的条件十分简陋,没有先进的设备,也没有充足的药物,但林巧稚凭借着精湛的医术和满腔的热忱,为每一位前来就诊的患者排忧解难。

她对病人一视同仁,无论是衣着光鲜的贵妇,还是衣衫褴褛的贫苦妇女,在她眼中都是需要救治的生命。

遇到那些连基本医药费都付不起的患者,她总是毫不犹豫地自掏腰包,只为了能让她们得到及时的治疗。

对于行动不便的病人,她更是不辞辛劳,亲自上门诊治。

在那段艰难的岁月里,她亲手书写了8887份中英对照报告、一笔一划都饱含心血的病历,每一份病历都是她对患者负责的见证。

1949年,新中国成立,能接受开国大典的邀请,是无数人求之不得荣誉,然而,林巧稚却做出了一个令人意想不到的决定。

她拒绝了开国大典的观礼邀请,选择留在医院照顾病人。

在她心中,病人的安危永远是第一位的,那些躺在病床上需要她的患者,才是她此刻最放不下的牵挂。

有一年,林巧稚收到了一封来自焦海棠的求救信。

信中,焦海棠焦急地描述着孩子的病情,林巧稚凭借丰富的经验,判断孩子患的是新生儿黄疸。

在当时的国内,这种病症几乎没有存活的案例,而且一旦治疗失败,很可能会影响她的职业生涯。

但林巧稚没有丝毫退缩,她看着那封满是泪痕的求救信,仿佛看到了一位母亲绝望的眼神。

她决定迎难而上,凭借自己的专业知识和无畏的勇气,为这个小生命争取一线生机。

手术台上,林巧稚全神贯注,每一个操作都精准无误。

经过漫长而紧张的手术,孩子终于转危为安,成功获得了新生,为了表达对林巧稚的感恩,孩子被取名为“协和”。

在中国第一个妇产专科医院成立时,她当之无愧地担任了第一任院长。

生命最后仍心系人民

生命最后仍心系人民然而,岁月不饶人,1978年,77岁的林巧稚身体每况愈下,高血压动脉硬化、脑血栓等疾病接踵而至。

她被迫坐上了轮椅,行动极为不便,但即便如此,也无法阻挡她对医学事业的热爱。

昏暗的灯光下,堆满医学书籍和资料的案前,林巧稚每日坚持查阅资料、撰写内容。

她的眼神中满是专注,尽管身体的病痛时常让她忍不住皱眉,可手中的笔从未停下。

每一个字、每一个标点,都凝聚着她一生的医学经验和智慧,就这样,四年如一日,她终于完成了50万字的《妇科肿瘤学》。

这部著作,填补了国内妇科肿瘤领域的诸多空白,为无数患者带来了生的希望,也为后来的医学工作者提供了宝贵的参考。

1983年,林巧稚的病情急剧恶化,在昏迷中,她嘴里还不时喊着:“拿接生产钳!”那一声声呼喊,是她对妇产科事业的深深眷恋,也是她一生使命的回响。

4月21日,即便身体极度虚弱,她仍心系患者,强撑着参与接生了6个新生儿,这些新生命的诞生,是她留给世界最后的礼物。

然而,仅仅一天后,这位伟大的妇产科医生永远地闭上了双眼,享年82岁。

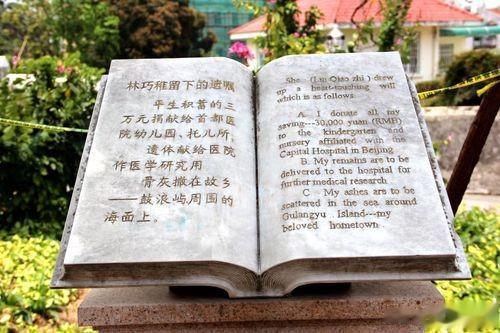

去世之前,她还立下了遗嘱,将平生积蓄三万元捐献给首都医院幼儿园、托儿所,希望能为孩子们创造更好的成长环境。

她还将遗体献给医院作医学研究用,即便生命结束,也要为医学事业贡献自己的力量。

总结

总结回顾她的一生,林巧稚亲手接生过5万多名新生儿,其中包括冰心、林徽因子女及袁隆平等各界名人。

每一张出生证上,都有她那独特的英文签名“Lin Qiaozhi’s Baby”,她也因此被尊称为“万婴之母”,成为5万个孩子共同的“妈妈”。

1959年,她凭借卓越的成就和杰出的贡献,当选为中科院女院士。

她的无私奉献精神,如同一座灯塔,照亮了无数白衣天使前行的道路,成为了他们心中永远的榜样 。