西汉朝司马迁所著的《史记》是这么描写秦朝的:

“废先王之道,废五等之制,除井田之制,焚百家之言。赋敛无度,穷奢极欲。”

公元前210年,秦始皇嬴政病逝于今河北广宗县,其在位14年期间,暴政不断,乃至民不聊生。后子胡亥继位后,被指鹿为马的赵高所蛊惑最后自戕。

秦三世子婴继位后,并于前206年向攻入咸阳的刘邦投降,一统六国的短命秦朝覆亡了。

秦始皇虽然是中国的第一个皇帝,有着十分跨时代的意义,但是秦朝统治期间,民间水深火热,以至于不得民心才导致灭亡。

但1975年出土的一个古墓,里面的一封竹简却跨越千年来给秦始皇的暴政苛律给平反了?...这是怎么回事?

穿越千年的平反?墓葬文化一直是考古界的重要史记考察方向,我们不仅可以从墓主人的生平与陪葬品的喜好来推测当时那壮丽的历史,也能更深入地了解到当时社会的生产力与阶层文化。

1975年12月,一个叫睡虎地的地方正在修建水渠,突然发现深处土壤的颜色与表面大相径庭,于是连忙向上级报告——这地下很可能有古墓!

一听到有古墓,相关部门赶紧通知了湖北省博物馆。

这一地带在战国时代是楚国的地盘,被白起攻下后,这一地带便成了秦朝贵族的墓园区,在这几年动土修建铁路或者地下工程时,发现古墓是当时较为稀松平常的。

这里发现的古墓对于秦史的研究十分重要,所以当地考古部门立马派人来勘测地形。

云梦县多雨易涝,当地人这才开渠修道,等考古队员来到这时,其中一个古墓的棺盖木都被雨浇开了,虽然完整开采的难度还是很大,但如此庞大规模的古墓还是令考古队十分兴奋。

更加惊喜的是,等到考古人员完全开采完毕,发现了这是一处古墓群,而且根据外部文字确认,这起码是西汉之前的杰作。

湖北省考古部门立马抽调专家来协助,挖掘工作顺利进行。

除去大量完整的古墓棺木,还有秦朝与汉朝大量陪葬物品,包括珠宝,青铜器具等,这些都被考古人员小心翼翼地包裹起来运送走。

接着大家发现。编号11号古墓群的一个古墓规模格外大,这导致前一段时间的暴雨把里面的空间都给淹了,因为泥泞横行,挖掘工作十分困难。

但有工作人员发现,这一古墓里有大量的竹筒和竹简,是十分珍贵的文字资料。

考古人员大喜过望,立马排除万难,终于将棺木完整取出,接着迅速拉走。因为环境的影响,竹简上的文字或许风化程度不一,肯定会造成未知的损失。

在考古人员清理完积水后,一座保存完整的遗骸赫然出现在众人面前。

在清点完陪葬品后,考古人员发现了一封竹简书信,正是这封书信,改观了大家一贯对暴秦的印象,那么这信中写了什么呢?

焚书坑儒的真相

焚书坑儒的真相根据棺中资料可以得知,这个名叫“喜”的秦人生于公元前262年,是一个从事法律的基层官差。

那么怎么会有一封信呢?

古时人们迷信,认为人的鬼魂抵达地府时,被小鬼拉着舌头是没办法说话的,这时候记录生平的信便可以让阴差了解到这人生前是恶是善,从而向阎罗进言,左右着投胎路的好坏。

【当然我们都知道这是假的】

因为竹简信的保存十分困难,相关部门于是先拍照留下胶卷。

在对于文字的翻译工作结束后,众人大为震惊。

我们对于历史的了解,最普及的便是司马迁的《史记》和司马光的《资治通鉴》。

上面对于朝代的评价,我们根据其文字总会有先入为主的想法。

就比如秦朝在司马迁的笔下就是人间炼狱,汉武帝刘彻作为倒秦的胜利者,对于这一段肯定过目的,有刻意抹黑的嫌疑也是说不定的。

这一封信就告诉了我们真实的秦朝。

就比如著名的“焚书坑儒”我们所熟知的是,秦始皇根据李斯的建议,将儒家经典和学士全部活埋焚烧,这对于儒家文化是一次致命的打击。

秦朝是第一个中央集权君主制,嬴政彻底推翻分封制推进了郡县制度,而且统一文字使用小篆,这对于当时的文化是不小的冲击。

这不仅是从根部遏制了像战国那样群雄逐鹿分裂的局面,而且对于国家的掌握也是十分有利的。但这一决定却遭受到了当时读书人的大力反对。

事实上嬴政发现,这些读书人读的还是战国时期分封制的相关书籍,身为文化人却如此固步自封,于是嬴政听从了丞相李斯的建议。除去《秦纪》、医药和农耕经典等,其他关于政治文化书籍一律交于官府烧毁。

但即使下了如此死令,嬴政依然誊抄了副本藏于皇宫。

然后我们说坑儒事件,活埋坑杀的其实不是儒家学士,而是不入流的术士和散布谣言者。当时因为嬴政妄想统治千秋,于是下令人去寻求珍奇良药来维持自己的生命。

但你我皆知,长生不老乃秦皇一厢情愿异想天开。

没承想为了赏赐,还是有不少术士承接这不可能完成的任务,结果不仅没送来妙药,还送了命,当时有个叫侯生和卢生的人见此,便拿了路费逃之夭夭,还伙同人们诽谤秦皇嬴政刚愎自用,暴戾成性。

嬴政得知盛怒,下令追捕。

最终以妖言祸乱的罪名,活埋了400余人在咸阳,这便是“坑儒事件”。

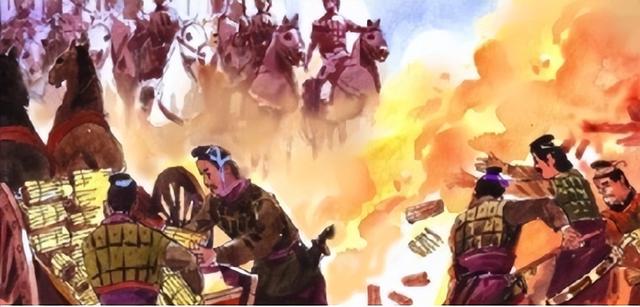

当年项羽攻入阿房宫,一把大火连带着史书烧了几天几夜,最后这些恶果全被扣到了始皇帝头上

虽然史实并没有《史记》说得那么不堪,但“焚书坑儒”强化了政治思想上的统一后,同样钳制了人们的思想进步。不可否认的是,为了稳固国家稳定统一思想,这一举措并不是毫无根据的。但接下来考古人员了解到的内容却是直接否认了部分历史,那么信上说了什么呢?

秦末农民起义的真相据史记记载:

“法令诛罚日益刻深,群臣人人自危,欲畔者众。又作阿房之宫,治直、驰道,赋敛愈重,戍徭无已。於是楚戍卒陈胜、吴广等乃作乱,起於山东,杰俊相立,自置为侯王,叛秦,兵至鸿门而卻。”

这里面提到了“戍徭”,是秦末农民陈胜吴广起义的主要原因,当时是因为天降大雨,陈胜吴广因无法准时赶到工地,按秦律格杀勿论,于是他们索性揭竿起义。

但我们之前有说,这位墓主“喜”生前是一位律法从业者,他墓中的竹简详细介绍了秦律。

工程延误的惩罚根本不是杀头!最多只会受到工头的训斥或者做检讨,再不济也仅仅缴纳罚款,数量也是寻常人家可以接受的。

像遇到大雨的天气原因甚至可以免除惩罚,何来为这等原因惹至杀头之祸。

所以我们所了解得并不准确,这一段历史反而扑朔迷离。

至于像是《孟姜女哭长城》这样的戏剧演义,真实度就更加有待考察了,毕竟这万里长城,怎么可能被一个妇人哭声给震塌。

在墓主“喜”的竹简中就有《秦律·傜律》详细描述了相关的法律:

“御中发徵,乏弗行,赀二甲。失期三日到五日,谇;六日到旬,赀一盾;过旬,赀一甲。其得(也),及诣。水雨,除兴。”

翻译过来我们可以得知,百姓甚至可以选择不去服徭役,只需要缴纳一些罚款即可。或是家中男丁稀少,也可以请求替换。服役的时间也并未说得那么久,仅仅青壮年的几年而已。

包括前面所说的:遇到特殊情况延误工程时也有相对应的罚款和处理办法,只字未提极刑之实。

不仅如此,在竹简对于秦律的注解也十分详细。

比如根据盗窃价值而判定受罚程度,并未图省事一棒子打死,而且对于飞鸟走兽的捕捉也仅限于盛夏之后,这之前则为产卵期,是不能捕猎的。

种种条例向我们还原了一个有血有肉的王朝史记,但作为被推翻的朝代,后人对其的描写必定加重,也是情有可原的。

那么秦朝灭亡的根因究竟是什么呢?

这就离不开大公子扶苏和二公子胡亥了。

大公子扶苏本是秦皇指定继承人,从小便跟着蒙恬大将军熟学兵法,文韬武略。但嬴政没想到的是,小儿子与奸臣赵高狼狈为奸,赐死了扶苏和蒙恬。自己坐上了宝座。

公元前209年胡亥继位,他加重了对底层的压迫。对于本就不满苛政的民众们更加残酷,不仅不再适用温和的徭役政策 ,反而征发农民远戍,继续修建阿房宫。

再加上分封制的深入人心,不是几十年就可改变的。六国的余党也死灰复燃,尤其是楚国项氏一马当先。

后来胡亥被赵高谋杀,转立子婴为皇,虽然大势已去,子婴只称王不称帝,妄图想求得一线生机,但还是被反叛者诛杀。

最终前209年刘邦攻入咸阳,秦朝灭亡。

经过清点,睡虎地秦墓竹简共1155枚,其中秦律十八种共202简,内容涉及了农商军役,但这都来自墓主的手誊,并不完整。

但即便如此,这些内容仍然是时至今日最为完整的秦律条纹。对我们还原真实的秦朝有着举足轻重的作用。

会不会有一种可能?规章制度是一回事,执行起来一级压一级又是另外一回事了?

可信度较高!

但现在历史教科书没有修改,

就是说坑杀的都是“网红”!秦始皇做的对![吐舌头眯眼睛笑][吐舌头眯眼睛笑][吐舌头眯眼睛笑]

后朝写前朝的历史,都是歪曲事实,瞎编乱造,

什么时候根据考古资料修改教科书呢?毕竟现在的人都认为……

群臣人人自危

这种看看就得了!也不想想秦末是个什么状态!根本执法就是随心所欲!陈胜吴广不能按时到达,会被砍头应该是真的!

将进酒

出土的文典可以看出,司马迁的《史记》基本是与事实不符的,包括先秦时期的。

考古发现的真实些,古人欺人不欺天,

近代有相似

范喜良:哼!好厉害呀