在我国五千年历史的早期,出现了我国第一个奴隶制王朝,是由大禹建立的夏朝。夏朝历经四百七十余年,一共有十七位皇帝,最后一个皇帝是桀,而夏桀是一个暴君。

为了反抗他的统治,居住在商地的汤带领族人推翻了夏朝,这才建立了商朝。

商朝延续了五百多年,也是一个普通的奴隶制王朝,但是商朝有一点跟其他王朝都不一样,那就是商朝十分喜欢迁都。

历史上从来没有一个国家或者势力,能够如此频繁地更改自己的国都。商朝究竟为何要屡次迁都?他们是在追逐什么,还是在逃避什么?

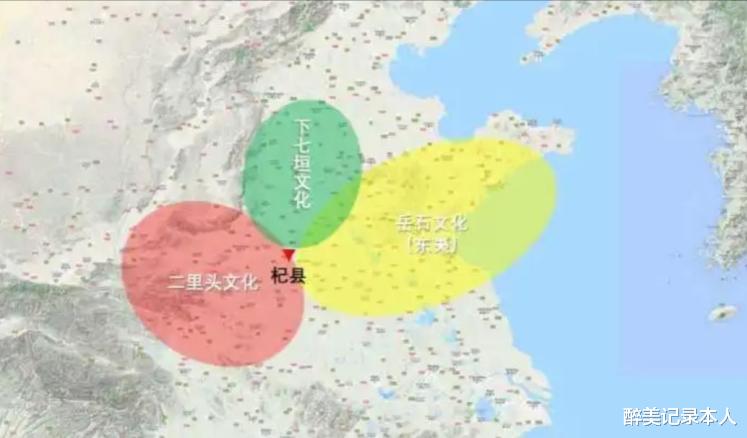

商朝的开国之君是商汤,商汤也有自己的部落,他来自商地。商地就是现在的河南商丘,商丘这个名字也正是由此得来。

商地人的始祖,叫契,他是大禹治水时的手下,因为帮助大禹治水有功,所以受封于商。

从地理位置上来看,商地这个地方还是很不错的,但是契在商地定居之后不久,他的后人便开始迁都,光是有记载的迁都就足足有八次。

最后商汤建立商朝时,才将国都迁到了“亳”(bo二声)这个地方,安定了一段时间。

商朝的都城“亳”又分为北亳、南亳和西亳。

南亳是商超的都城所在,就在如今河南商丘的东南地区。北亳是商汤的皇宫所在,而西亳是当初商汤攻打夏桀时的指挥所。

为什么说安定了一段时间呢?因为在商朝建立之后,还有五次可确认的迁都。

商朝的第十位君主叫仲丁,他将商朝都城从亳迁到了嚣,嚣就是现在的河南郑州。河亶甲即位之后,又从嚣迁到了相,相就是现在的河南内黄。

祖乙又从相迁到了庇,庇就是现在的山东郓城县。南庚又从庇迁到了奄,奄是现在的曲阜,孔子的故乡。

南庚之后是盘庚即位,他从奄迁到了北蒙,并且将那里改名为殷,也就是豫北的安阳,自此之后便没有再迁过都了。

虽然迁了这么多地方,但是也就是在山东、河南这两个省里转,不由得让人怀疑,他们到底在干什么?

现代人搬个家都累得要死,更别提迁都了,迁都肯定要更麻烦,而且还要劳民伤财,很有可能被天下人所不齿。

冒着这么大风险,商朝为了什么?难道真的是为了躲避洪水吗?当时真有这么多洪水?

第一种说法是,当时的人们为了躲避洪水而迁都。

就比如在《尚书》中写的:今我民用荡析离居,罔有定极。这是在说百姓们流离失所,没有固定居住的地方。

一直到后来的东晋,《孔传古文尚书》才解释:是因为“水泉沉溺”,人们才没地方居住。

这个说法虽然听起来很合理,但实际上根本没有具体的依据。如果发生了洪水,至少应该会留下点记载,就比如“祖乙圮于耿”。

“圮”就是被洪水毁灭的意思,这句话的意思是某样东西在祖乙时期被洪水毁了。

有记载的被淹了的帝王,只有祖乙一个,那其他的皇帝是为了什么而迁都呢?

还有史料记载,盘庚在迁都的时候遭到了很多大臣的反对。

这就说明了迁都一定不是因为洪水,毕竟洪水无情,大水一来谁都要死,这些反对迁都的人是想干什么?

通过考古学家们的研究,他们得出了结论,商朝迁都大概率不是因为洪水,因为根据现如今发掘的遗迹来看,根本就没有发过洪水的痕迹。

就算是在恐龙时代,发洪水也会留下痕迹,更何况只是五千年前的商朝,但是考古学家并没有找到洪水的任何痕迹。

因此,商朝因为洪水而频繁迁都的说法就被否了,那么还有什么原因,会导致一个国家迁都呢?

之前也说了,迁都应该是一件很复杂的事,如果不是因为迫不得已,应该不会迁都。历史上的迁都事件也不少,但都是因为不可抗力才不得不迁都的。

如果不是因为有灾难发生的话,那是不是因为没有吃的了呢?

毕竟人以食为天,万一他们首都这块地方不适合种植粮食,种出来的粮食每年都不够吃,那他们可不得找个好地方?

在早些时候,商朝人其实还是以游牧为生的,根本不会种地。

但是后来他们发现,种地好像也挺不错的,于是就不再游牧,开始开垦土地,种植粮食。

但是由于他们种地的技术并不是很好,导致土壤肥力流失得很快,一片土地的肥力几十年就耗尽了,根本种不出什么东西来,因此不得不寻找新的土地来种植粮食。

这种说法其实也不太合理,因为考古学家们发现,商朝的人其实已经学会了使用肥料,因此他们大概率不需要频繁换地方才能种植。

那如果能吃饱饭了,到底是为什么还要乱跑呢?商朝人的生活中,除了吃饭最重要,还有一件事也很重要,那就是祭祀。

古人十分重视祭祀,并且将祭祀视为一种神圣的行为,因此祭祀时必不可少的一样东西就是礼器。

古时候的礼器大部分都是靠青铜做的,因为当时根本没有什么好的金属。就连我们平常炒菜的铁锅,还有种地时的铁锨、铁耙,都是在南宋时期才出现了。

因此当时的人们对于青铜金属有固定的需求,如果缺少了这种矿产,那肯定是要到处寻找的。

为了寻找矿产而迁都,是一个听起来很离谱,但实际上也很离谱的想法。但如果放在迷信的商朝人身上,倒显得有那么一丝合理性了,但是依然找不到依据。

还有一种迁都的可能,也是最有可能的一种,那就是为了躲避战争而迁都。商朝的战争分为内战和对外战争。

内战是由什么引起的呢?是因为皇位的继承权。

据司马迁所说,商朝的皇位继承非常乱,有时候是弟弟继承皇位,有时候是儿子继承皇位。

商朝之所以会形成这种局面,其实跟商汤还有点关系。

当初商汤建立王朝,然后就将自己的长子太丁立为太子,将皇位传给了他。但是商汤还没死呢,太丁就先死了,搞得商汤很纠结。

按理来说,这个皇位应该传给太丁的儿子,也就是商汤的孙子。

但是这个孩子还这么小,怎么治理国家?于是商汤就将皇位传给了太丁的弟弟外丙。

十几年之后,商汤已经去世了,太丁的儿子也长大成人,这该怎么办呢?

外丙肯定是不想将皇位还给侄子,于是外丙就一直霸占着皇位,没有还回去。

于是商朝就出现了两种继承法:“长子继承”制和“兄终弟及”制。

如果这两种继承方式不存在优先级的话,那么这位皇帝死的时候,又有儿子又有弟弟该怎么办呢?那不就得打一架了吗?谁的拳头比较硬谁来说话。

王城经过战乱之后必然会残破,而且古人十分迷信,肯定不会在发生过战争的地方长久居住,于是就又得迁都了。

因此,迁都很有可能是因为皇室内部继承混乱,从而引发内乱导致的。发生内乱之后,王朝残破不堪,迁都也是必然的。

当然这种说法也只是推断猜测,真实的情况谁也不知道。

弟弟与儿子之间可能发生争斗,也可能关系和睦,你让我让你,根本没有为了皇位大打出手,这不就没有战争了吗?因此内战导致迁都观点存疑。

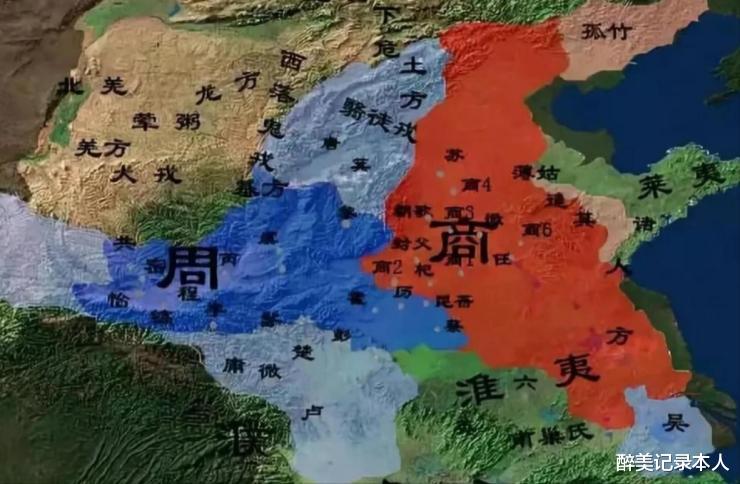

除了内战,商朝对外征伐的次数也不少,周边的一些小部落都被商朝给解决了。

因此商朝其实是个战斗欲望很强的国家,总想着侵略其他小国,以扩充自己的地盘,商朝这些年可没少出征作战。

但是带兵出征又怎么会影响到国都的事呢?

这是因为,商朝似乎从来都没有将皇帝所在的地方视为皇都,而是视为一个“前沿指挥所”。前边也说过了,商汤的作战指挥室是单独设置出来的,而且还是跟着国都一起变化。

因此,商朝的都城很有可能因为战乱而改变。

而且根据史书记载,商朝的迁都方向确实与出征方向一样,所以商朝的都城很有可能是跟着敌人跑的。

例如仲丁迁到嚣的时候,是因为他要出兵攻打蓝夷,迁都后的位置正合适;河亶甲迁相,他要打的民族是班方族;南庚迁到奄之后,立刻出征丹阳戎。

而盘庚迁殷地之后,他开始出征人方、鬼方,以及在安阳以东的东夷族。但是这个东夷族很厉害,最后也没有打过。

因此自盘庚之后,商朝两百年都没有迁都,就一直待在了殷。

如此看来,商朝只为了战争而迁都的可能性很大,他们确实把都城当成前沿指挥所用了。

因此,商朝可能频繁迁都的原因,是要根据当时攻打的敌人,将国都迁到一个有利的位置上。

至于迁都时遇到的麻烦事,这并不在考虑范围内。因为商朝是奴隶制社会,只要有奴隶的存在,这些体力活就不是问题了。