王安忆的名字并不为人熟知。

但很多人看过由她的小说改编成的电影、电视剧《长恨歌》。

王安忆作为一名上海作家,常被人拿来和张爱玲做比较,然而她却坚持认为自己并不像张爱玲。

作为一个上海女人,她身上有着上海女人特有的现实与独立。在王安忆看来上海的女人并不优雅,优雅的女人只存在于闺房之中,而一个女人要独立,就不能优雅。

~ 1 ~原生家庭

王安忆可以说是一个从文学世家走出来的女作家。

王安忆的父亲王啸平,1919年出生在新加坡,祖籍福建同安。他参加过当地的抗日救亡活动。1962年,调入上海人民艺术剧院任导演,直至1982年离休。他是一位优秀的导演,他所执导的剧目,在那个年代十分受欢迎,他早期撰写的一些涉及舞台艺术的论著,也曾在广大戏剧工作者、特别是部队戏剧工作者中,产生过很大影响。

王安忆的母亲茹志鹃,1925年出生,是浙江杭州人,她是当代著名的女作家,创作以短篇小说见长,善于从小的角度去反应时代的本质。17岁随兄参加新四军,先在苏中公学读书,以后一直在部队文工团工作,任过演员、组长、分队长、创作组组长等职。1947年加入中国共产党。1955年从南京军区转业到上海,在《文艺月报》做编辑。

王安忆的母亲茹志鹃是在革命队伍中成长起来的女作家,在“继续革命”年代,她另辟一隅,写出《百合花》、《高高的白杨树》、《静静的产院》、《如愿》等作品,从小处着眼,以小见大,将“家务事,儿女情”的日常生活融进革命叙述。

王安忆的家中,有1个姐姐、1个弟弟,姐弟共3人。

~ 2 ~成长经历

王安忆,1954年3月生于江苏南京,原籍福建省同安县。

刚满1岁的王安忆跟随母亲来到上海,然后她在上海度过了自己的小学、初中时光。

王安忆的母亲曾在接受采访时说:“我没有想要把安忆培养成作家。我倒曾希望安忆长大以后做个医生,靠一技之长安分地治病救人。平心而论,经历了过去那么多风风雨雨,真不愿意让孩子们再去涉足是是非非的文学艺术。”

但王安忆小时候就喜欢写作,小时候王安忆各门功课都不错。60年代的国内政治运动开始后,重点中学也不能上了。不久,妈妈茹志鹃小心翼翼地包藏了十多年的秘密,被无情的造反派贴的大字报揭开在孩子们面前:他们的父亲王啸平曾经戴过“右派”帽子。

姐姐安诺为此大哭起来,安忆也哭红了眼睛,感到了害怕。那时节,全家人惶惶不安。此情此景后来在安忆的小说《墙基》里作过生动的刻画,超过了当时成年人的想象。

后来,王安忆的父母去了“五七干校”,姐姐安诺去了安徽当了插队知青。按当时的规定,王安忆本可以不下乡插队的,但她一个人留在家里实在寂寞没意思,一年以后的1970年,刚刚初中毕业的王安忆铁定了心也去了安徽淮北农村……母亲伤心地哭了,安忆心里却充满了“广阔天地,大有作为”的幻想。那年她还只16岁啊,不过留在上海也的确太寂寞了。

王安忆经过了艰难的跋涉,来到了宿县,这是当年安徽省的“西伯利亚”,一个最穷困的地方,吃水要到远处去驮,天黑没有油灯的穷地方。那时,安忆住在一个农民家中,与主人家的五个儿女同住一屋。这对沉默惯了的王安忆来说,连一个清清静静想父母、想上海、想其他许多有趣事的角落都没有了。加上白天繁重的体力劳动,对于这个上海小姑娘来讲更是不堪负担了。下农村后不久,就遇到了秋收秋种,在收割黄豆时,她拿着镰刀去割豆棵,每一根并不粗壮的豆棵都要花大力气才能砍下来。割了不多一回儿,手掌中起水泡了,接着再砍,手也肿起来了,再就是腰酸背痛,再后来就连滚带爬把浑身力气全扑上去也不管事了,抬头看看,前面仍是那一大片站立着的黄豆棵在等着她呢。

在农村期间,王安忆和母亲几乎每周通信2次,在信中,她无拘无束的书写着她当时的生活环境,无意中开始了创作生涯的练笔。

以下摘自王安忆在《作家文摘》中发表的对成长经历的记录文字。

妈妈时常辅导我们功课,尤其是算术。她不希望我们去搞文科,而要我们搞理工科。她明白理工科的基础,在小学里便是算术了。有一次,临近大考,她辅导我“换算”。她一定要问我:“一丈等于多少米。”我说:“老师只要我们知道一米等于多少市尺就行了。”可是,妈妈说,“万一有一道题目是一丈等于多少米,你怎么办呢?”她的逻辑是对的,我想不出任何道理来反驳,于是便只能跳脚了。

其实,她辅导我语文恐怕更合适一些,可她并不辅导,只管制我读书。第一次看《红楼梦》是在我小学四年级,妈妈把那些不适于我读的地方全部用胶布贴了起来,反弄得我好奇得难熬,千方百计想要知道那胶布后面写的是什么。

后来,我和姐姐先后去插队,终于离开了家。可我们却像风筝,飞得再高,线还牢牢地牵在妈妈手里,她时刻注意我们的动向。后来,我到了一个地区级文工团拉大提琴,妈妈凡是路过那里,总要下车住几天。有一次,我告诉她,我们去了一个水利工地演出,那里有一座大理山,有许多大理石等等。妈妈便说;“这是个散文的意念,你可以写一个散文。”这时候,我已年过二十,大局已定,身无所长,半路出家的大提琴终不成器。在我们身上寄托的理工之梦早已破灭。又见我一人在外,饱食终日,无所事事,反倒生出许多无事烦恼,便这么劝我了。之后,闲来无事,写成了一篇散文,不料想这成了我第一篇印成铅字的作品,给了我一个当作家的妄想。

然后,我便开始舞文弄墨,每一篇东西必须妈妈过目,然后根据她的意见修正,才能寄往各编辑部,再次聆听编辑的意见,再次修正。她比编辑严格得多,意见提得极其具体、细微。我常有不同意之处,可是总不如她合乎逻辑,讲不清楚,于是又只好跳脚了。

然后,我去了北京讲习所,风筝的线仍然牵在妈妈手里,每一篇东西总是先寄给她看。不过,与先前不同的是,妈妈同意让我听了编辑部的意见以后,再考虑她的意见。这时,我如同闸门打开,写得飞快,一篇连一篇,她实在有些应接不暇了。终于有一天,她紧接一封谈意见的信后又来了一封信,表示撤销前封信,随我去了。风筝断了线,没头没脑地飞了起来,抑或能飞上天,抑或一头栽了下来,不过,风筝自己也无须有什么怨言了。这后一封信是在我爸爸的劝说下写的,爸爸劝妈妈不要管我,随我自己写去。这是爸爸对我们一贯的政策,他对我们所有的担心只有一点,就是过马路。出门必须说一句:“过马路小心!”其他都不管了。似乎普天下只有过马路这一危机,只要安全地穿过马路,人平安无事地在,做什么都行,什么希望都有。倒也简练得可以。

长大以后,说话行事,人家夸,总夸:“你爸爸妈妈教养得好。”有所不满,总说:“给你爸爸妈妈宠坏了。”似乎,对于我们,自己是一点功绩也没有的。或许也对。小时候,我喜欢画画,画的画也颇说得过去,老师总说:“和你姐姐一点不像。”可无奈大人要我学外语,请来教师,一周三次上英语课。我只能敷衍应付。到了末了,连敷衍也敷衍不下去了,只得停了课。

如今,我每周两次,心甘情愿地挤半小时汽车,前往文化宫学习英语,苦不堪言地与衰退的记忆力作着搏斗,不由想,假如当年,父母对我拳棒相加,也许这会儿早能看懂原版著作了。再一想,假如当年,大人听顺我的志趣,或许现在也能画几笔了。倒是这样似管非管,似不管非不管,弄出了个做小说的梦。想来想去,儿女总是父母的作品。他们管也罢,不管也罢,都是他们的作品。风筝或许是永远挣不断线的。

~ 3 ~婚姻情感

1972年,王安忆结束了在安徽淮北宿县的插队生活之后,回了城里,费劲周折考入了徐州文工团。徐州文工团对王安忆来说是个十分重要的地方,因为在那里她认识了丈夫李章。

王安忆回忆说:那时候文工团单身的很多,大家都急急忙忙的谈恋爱。

王安忆当时是文工团的大提琴手,在文工团里,大家听说了她是单身,追求者呼呼啦啦的很多,其中有一个就是她的丈夫李章。李章有才华,人又朴实不失幽默,于是很自然的打动了王安忆。

1981年,27岁的王安忆和李章结婚了。王安忆先于丈夫李章调回了上海,时隔5年,李章才也回到上海,这期间两人一直是分居两地生活。李章回到上海之后,不但两个人的婚姻状态回归正常,王安忆的写作事业也渐渐规律化。

李章当时在出版社上班,8小时候坐班,生活规律。受到李章的影响,王安忆开始上午写作、下午看书,晚上陪伴家人。结婚之后的三十几年,两个人走过风风雨雨,一直保持着最初的质朴的情感。李章常常打趣说,别人家是夫唱妇随,但我们家是妇唱夫随。之所以这样说是因为,李章为了让王安忆腾出时间写作,包揽了家里买菜、洗衣、洗碗等家务,而王安忆一旦有机会去国外参加研讨会,李章也常常陪同。

但在王安忆眼中,丈夫却并非一个“小男人”,每当王安忆遇到什么事情,都会征求他的意见。比如学习上网这件事,王安忆觉得对她来说这相当于赶鸭子上架,在请示李章之后,她兴致冲冲的告诉朋友:“我家李章批注了,可以不用学上网。”

王安忆说,自己人生中最重要的两件事就是婚姻和写作。与李章结婚,让她找到了生活上的归宿,而写作让她找到了事业的归宿。

以下摘自王安忆的文章,记录了她和丈夫李章的生活。

原先,我们的小窝不开伙,单身的日子也过得单纯,可调到一地,正式度日,便再不好意思天天到娘家坐吃,自己必须建立一份家务。

我们在理论上先明确了分工,他买菜、洗衣、洗碗,我烧饭。

他的任务听起来很伟大,一共有三项,而我是一项。可事实上,家务里除了有题目的以外,还有更多更多没有名字、细碎得羞于出口的工作。他每日里八小时坐班,每天早上,洗过脸,吃过早饭,便骑着自行车,迎着朝阳上班去,一天很美好地开始了。而我还须将一整个家收拾一遍,衣服晾出去——他只管洗,晾、晒、收、叠均不负责。床铺好,扫地,擦灰等一切弄好,终于在书桌前坐下的时候,已经没了清晨的感觉。他在办公室里专心一意地工作,休息的时候,便骑车出去转一圈,买来鱼、肉或蔬菜,众目睽睽之下收藏在办公桌下,当人们问起他在家干什么的时候,他亦可很响亮地回答:“除了买菜,还洗碗、洗衣服。”十分模范的样子。于是,不久单位里对他便有了极高的评价:勤、会做等等。

而谁也不会知道,我在家里一边写作一边还须关心着水烧开了冲水,一会儿,里弄里招呼着去领油粮票,一会儿,又要领八元钱的生活补助费……多少工作是默默无闻的,都归我在做着,却没有一声颂扬。

并且,家务最重要的不仅是动手去做,而且要时时想着。比如,什么时候要洗床单了,什么时候要扫尘了,什么时候要去洗染店取干洗的衣服,什么时候要卖废纸了,这些,全是我在想,如有一桩想不到,他是不会主动去做的。最最忙乱的是早晨,他赶着要上班,我也急着打发他走,可以趁早写东西。要做的事情多得数不清,件件都在眼前,可即使在我刷牙而无法说话的那一瞬间,他也会彷徨起来不知所措。

虽是他买菜,可是买什么还须我来告诉他,只有一样东西他是无须交代也会去办的,那便是买米和面包,在农村多年的插队生活,使他认识到,粮食是最重要的,只要有了粮食,别的都不重要了。所以,米和面包吃完的时候,也是他最慌乱和最积极的时候。

平心而论,他是很够勤勉了,只要请他做,他总是努力。比如有一次我有事不能回家做饭,交代给了他。回来之后,便见他在奔忙,一头的汗,一身的油,围裙袖套全副武装,桌上地下铺陈得像办了一桌酒席,确也弄出了三菜一汤,其中一个菜是从汤里捞出来装盆独立而成的,因为曾听我说过,汤要炖得碧青才是功夫,于是就给了我一个清澈见底的汤。

可是,他干这一切的时候却总有着为别人代劳的心情。洗茶杯,他会说:“茶杯给你洗好了。”买菜,他则说:“菜给你买来了。”弄到后来,我也传染了这种意识。请他拿碗,就说:“帮我拿一只碗。”请他盛饭,说:“帮我盛盛饭。”其实,他应该明白,即使他手里洗的是我的一件衣服,这也是我们共同的工作。可是,他不很明白。

以往,我是很崇拜高仓健这样的男性的,高大、坚毅、从来不笑,似乎承担着一世界的苦难与责任。可是渐渐地,我对男性的理解越来越平凡了,我希望他能够体谅女人,为女人负担哪怕是洗一只碗的小小的劳动。须男人到虎穴龙潭救女人的机会似乎很少,生活越来越被渺小的琐事充满。都市文明带来了紧张的生活节奏,我越来越密集地存在于有限的空间里,只须挤公共汽车时背后有力地一推,便也可解决一点辛苦,自然这是太不伟大,太不壮丽了。可是,事实上,佩剑时代已经过去了。

曾有个北方朋友对我大骂上海“小男人”,只是因为他们时常提着小菜篮子去市场买菜,居然还要还价。听了只有一笑,男人的责任如果只扮演成一个雄壮的男子汉,让负重的女人欣赏爱戴,那么,男人则是正式的堕落了。

所以,我对男影星的迷恋,渐渐地从高仓健身上转移到美国的达斯廷·霍夫曼身上,他在《午夜牛郎》中扮演一个流浪汉,在《毕业生》中扮演刚毕业的大学生,在《克雷默夫妇》里演克雷默。他矮小,瘦削,貌不惊人,身上似乎消退了原始的力感,可却有一种内在的,能够应付瞬息万变的世界的能力。他能在纽约乱糟糟的街头生存下来,能克服了青春的虚无与骚乱,终于有了目标,能在妻子出走以后像母亲一样抚养儿子——看着他在为儿子烤法国面包,为儿子系鞋带,为儿子受伤而流泪,我几乎以为这就是男性的伟大了,比较起来,高仓健之类的男性便只成了诗歌里和图画上的男子汉了。

生活很辛苦,要工作,还要工作得好……要理家,谁也不甘比别人家过得差。为了永远也做不尽的家务,吵了无数次的嘴,流了多少眼泪,还罢了工,可最终还得将这日子过下去,这日子却也吸引着人过下去。每逢烦恼的时候,他便用我小说中的话来刻薄我:“生活就是这样,这就是生活。”这时方才觉出自己小说的浅薄,可是再往深处想了,仍然是这句话:这就是生活,有着永远无法解决的矛盾,却也有同样令人不舍的东西。

虽有着无穷无尽的家务,可还是有个家好啊,还是在一地的好啊。房间里有把男人用的剃须刀,阳台上有几件男人的衣服晾着,便有了安全感似的心定了;逢到出差回家,想到房间有人等着,即使这人将房间糟蹋得不成样子,心里也是高兴。

反过来想,如若没有一个人时常地吵吵嘴,那也够冷清的;如若没有一大摊杂事打搅打搅,每日尽爬格子又有何乐趣,又能爬出什么名堂?想到这些,便心平气和了。

何况,彼此都在共同生活中有了一点进步,他日益增进了责任心,紧要时候,也可朴素地制作一汤一菜。我也去掉一点大小姐的娇气,正视了现实。

总之,既然耐不住孤独要有个家,那么有了家必定就有了家务,就只好吵吵闹闹地做家务了。

~ 4 ~王安忆眼中的父亲

以下摘自王安忆发表在《半月选读》中,关于父亲的文章。

父亲是一个话剧导演,真正是一派天然,再没有比他更不会做人的了。他甚至连一些最常用的寒暄絮语都没有掌握。比如,他与一位多年不见的老战友见面,那叔叔说:“你一点没老。”

他则回答道:“你的头发怎么都没了?”弄得对方十分扫兴。他不喜欢的、不识趣的客人来访,他竟会在人家刚转身跨出门槛时,就朝人家背后扔去一只玻璃杯。

姑母与叔叔每年一次回国看望我们,见面时父亲很激动,分手时他却松了一口气。他和他们在一起总会觉得寂寞,在他们面前,他对自己的价值感到怀疑。

他这一生,只有两桩事,一是革命,一是艺术,而在他们笃守的钱面前,两桩事业都失了位置。

奇怪的是,像他这样不会做人的人,却有着惊人的人缘。1978年他的胆囊炎发作,人艺的男演员们自发排了班次,两小时一班地轮流看护,准时准刻,从不曾有过误点的事情。

我们经常看到演员们以他的素材编演的长篇喜剧,比如,喝了药水之后,发现瓶上所书:服前摇晃,于是便拼命地晃肚子;还比如,将给妈妈的信投到“人民检举箱”等等。

曾有个朋友写过关于他的文章,提及一则传说,说他往鸡汤里放洗衣粉,他误以为是盐了。而这位朋友却不知道,我父亲是连洗衣粉也不会朝鸡汤里放的。

就在不久之前,他还不懂得如何煮一碗方便面。

洗短裤和袜子时,他先用强力洗衣粉泡一夜,再用肥皂狠搓,大约搓去半块肥皂,再淘清了晾干倒的确是雪白如漂piǎo。

他连一桩人间的游戏都不会,打牌只会打“抽乌龟”,小用机智,但凭运气。下棋还会下“飞行棋”,也只需掷掷骰子,凭了号码走棋便可。

他不会玩一切斗智的游戏,腹中是没有一点点春秋三国。他最大的娱乐,也是最大的功课,便是读书,书也为他开辟了另一个清静的世界,在那里,他最是自由而幸福,他的智慧可运用得点滴不漏。

因了以上这一切,父亲在离休以后的日子里,便不像许多老人那样,觉得失了依傍而恍恍然,怅怅然,他依然如故,生活得充实而有兴味。他走的是一条由出世而入世,由不做人而做人的道路,所以,他总能自在而逍遥。

因他对人率真,人对他也率真;因他对人不拘格局,人对他则也不拘格局。他活得轻松,人们与他也处得轻松。似乎是,正因为他没有努力地去做人,反倒少了虚晃的手势,使他更明白于人,更明白于世。

~ 5 ~王安忆与母亲

茹志鹃、王安忆是当代中国文坛鲜有的母女作家。

1983年,29岁的王安忆曾经随母亲茹志鹃一起以作家身份,前往美国参加了爱荷华大学的“国际写作计划”。去美国时,王安忆的身份还是依附于母亲的,因此她常常是带有情绪的,“我总是极力挣脱与母亲的捆绑,身为著名作家的女儿,成长中的反叛期延长并且加剧。”

别人都以为她们母女在一起时,一定是经常谈文学,但王安忆说,她与母亲在一起时,和普通的家人相处一样,根本不聊那些。王安忆说,她与母亲的争执通常起于日常小事,比如买什么菜或说什么话,“她跟人家聊天时,我也会插嘴的,说你说的不对,要抢过风头。”王安忆回忆说,那时候与母亲相处,表现出来的种种叛逆与不屑,其实是一种格外的在意。她甚至是用这种扭曲的反叛,来消解与母亲继承关系里的压力。

三十几年过去了,王安忆已经不再是那个带着青涩笑容、站在人群之外的年轻写作者,母亲茹志鹃也已经去世20年整,她们母女合著的日记,《母女同游美利坚》又被再次出版。王安忆对比了自己的在书中记录的内容,在再版的跋中王安忆坦言自己远不如母亲写得好。

在《三联生活周刊》主编朱伟的《重读八十年代》的笔下,其实王安忆早已是超越母亲的“青出于蓝而胜于蓝”。

~ 6 ~关于儿童文学的建议

有一本由北岛主编、王安忆选编的《给孩子的故事》可以说是别具匠心的一本书。书中精选了汪曾祺、张洁、余华、苏童等人创作的25篇,适合孩子阅读的作品,其中有短篇小说、也有散文。

在王安忆看来,一个孩子若能在成长过程中接触大量的故事,无论是听还是读,都是一件非常有意义的事情。

王安忆说:现在的人阅读少,当年我们不管爱好不爱好文学,读书量都比现在大。图片、电视、电影还有动漫……现在直观的东西太多了,所以阅读量非常低。这肯定是不好的,文字很重要,需要更高的智慧。

王安忆选编的书中,希望通过那些讲述如何治愈亲人离世带来的痛苦、如何认识友情的珍贵、如何感受情感的萌芽等故事,为孩子们提供能衡量人生价值的标准。王安忆认为,给孩子的好的故事,一定是存有一种天真,能澄澈的映照世界,又能让孩子懂得明辨是非、体验生命厚度的。

~ 7 ~王安忆的文学成就

王安忆是中国的当代作家、文学家。

她于1996年发表的个人代表作《长恨歌》,获得第五届茅盾文学奖。同时这部小说被改编成电影、电视剧,2005年郑秀文主演、关锦鹏导演的同名电影上映;2006年上映,由黄奕、张可颐、谢君豪主演的同名电视剧上映。

1998年王安忆获得了获得首届当代中国女性创作奖;2001年荣获马来西亚《星洲日报》“最杰出的华文作家”称号,2011年 获布克国际文学奖提名。

2004年《发廊情话》获第三届鲁迅文学优秀短篇小说奖。

2013年获法兰西文学艺术骑士勋章。

2017年12月,凭借作品《向西,向西,向南》获“2017汪曾祺华语小说奖”中的中篇小说奖。

2018年5月20日,王安忆凭借《向西,向西,向南》荣获“首届汪曾祺华语小说奖”中篇小说奖。

2018年10月,《向西,向西,向南》 获得第五届郁达夫小说奖“中篇小说奖”。

现为中国作协副主席、上海市作家协会主席,复旦大学教授。

~ 8 ~素一说

王安忆曾在接受采访的时候说,要说有什么遗憾,我的遗憾就是没上过大学。可是和莫言一样,虽然没正儿八经的读过大学,但是他们都已经是文学家的大咖,这身份和等身的荣誉,也不再需要一纸文凭去证明什么。

王安忆曾随母亲在美国呆过一段时间,那时候是80年代初期,国内的物质还十分匮乏,当时的她在那本日记集成的母女同游的书籍中,记录了很多对于美国物质丰富的惊讶和感慨。然而如今活在当下的王安忆却说,当中国的物质生活扑面而来的时候,她更清醒的意识到,这些丰富的物质能使人变得幸福。

人们把王安忆归类为文艺青年,不生孩子的文青代表,和我们熟知的朴树、李健、周迅这些明星的观点一样,她对生活有着冷峻的观察和独到的见解。

同为海派作家,人们总不自觉的拿她和张爱玲做比较,然而野心勃勃的王安忆却说:“我不比她强,也不比她差。”。

说起上海,王安忆一直强调,她和上海的关系是紧张的。王安忆的大部分作品写的是上海的人和上海的故事,她说那是因为她居住在那里,不可能写别的地方,也只能有这样一个唯一的选择。对于这种她与上海之间难以割舍、又充满矛盾的关系,她说这不是能用爱与不爱去解释,因为自己的所有经验就在这个地方,离开这里,她会不习惯,但身在其中,又很难客观的去评价它的变化。

王安忆的写作是带着韧劲儿、不屈不挠的吃苦精神的。她写弄堂,写刺绣,写物什,从头描到尾,殷殷恳恳,没一笔偷懒。但在王安忆眼中,作家不是培养出来的,即使她在复旦开设了七年的文学写作课程,她鼓励学生去读类型小说,但她更笃信,一个作家更需要的是才华,这些很多是天生的。

谈到自己为什么写作,她说一开始只是为了生活的更好,而慢慢的已经变成了一种习惯。然而她却是迄今为止,极少数的还不使用电脑写作的作家。当人们问她为什么不用电脑时,她思路清晰而且言简意赅。“首先不需要,写作不是手的劳动,是脑子的劳动,哪怕我一天能输入一万字有什么意义,我只能想出来一千字;第二我也不喜欢,我是一个不喜欢机器的人,我不喜欢一切的机器。 ”

在写作类型上,王安忆一直在挑战自己,不断的超越自我。复旦大学梁永安教授说:从文学批评的角度看,王安忆属于那种很难‘追踪’的作家。她的小说题材山重水复,永远看不清她的下一个里程。

这样一个笔耕不辍、在步入中年、老年之后还能不断突破自我局限的作家,是不多见的。

希望这位上海女作家,带着她上海女人特有的独立和坚韧,能将写作的路走的更长、更远。

以上

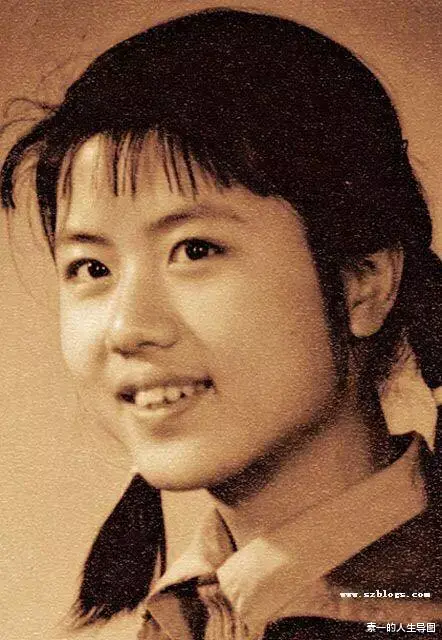

年轻时的王安忆太美丽了,清纯,气质还高雅

茹志鹃之女,深得真传

高水平的女作家!

八九十年代王安忆就是著名作家了。她的母亲茹志鹃的《百合花》曾是语文书中的课文。本文也是一篇不错的文章。

王安忆的小说深受欢迎,人也是绝对美丽端庄