在世界战争历史的进程里,一战那个时候德国面临着在两条战线上作战的情况,那惨痛的经历让人难以忘怀。

当时德国军队就像掉进了死胡同的猛兽一样,在西线得抵御英法联军那猛烈的进攻,而在东线呢,又得承受沙俄军队那强势的冲击。

那著名的施里芬计划呀,这是德国仔仔细细谋划出来的战略布局呢,结果最后没搞成,反倒让德国陷到那西线战场里头好长时间都僵持着,一僵持就是4年呢。

在这个时段,东线的沙俄军队老是给德国添乱,一直发起的攻势使得德国忙得应付不过来。

最后两线打仗带来的那种超级大的压力呀,就跟一副特别沉特别沉的枷锁似的,把德国给牢牢困住了,直接就让它在一战里失败了。

希特勒这个在二战里起着重要作用的人,自己亲身感受过一战的残酷。

两条战线作战所产生的那种巨大的威胁,就像噩梦一样深深地刻在了他的心里。

二战刚开始那会儿,他跟苏联签了《苏德互不侵犯条约》。通过这招,他能把兵力都集中起来去发动西欧那旮旯的战役,并且顺利打败了法国,那段时间那可是相当威风呀。

但让人不明白的是,英国还没被征服呢,他就坚决地去攻打苏联,又一次陷入到两边都要作战的困境里。

这一决策背后,隐藏着诸多复杂因素。

击败法国后,希特勒天真地认为英国会乖乖和谈,于是抛出了所谓的“橄榄枝”,承诺英国可以保留海外殖民地,而德国则称霸欧洲大陆。

可他把丘吉尔领导下的英国政府以及民众的抵抗意志严重看低了。

英国方面坚决拒绝和谈,态度异常强硬。

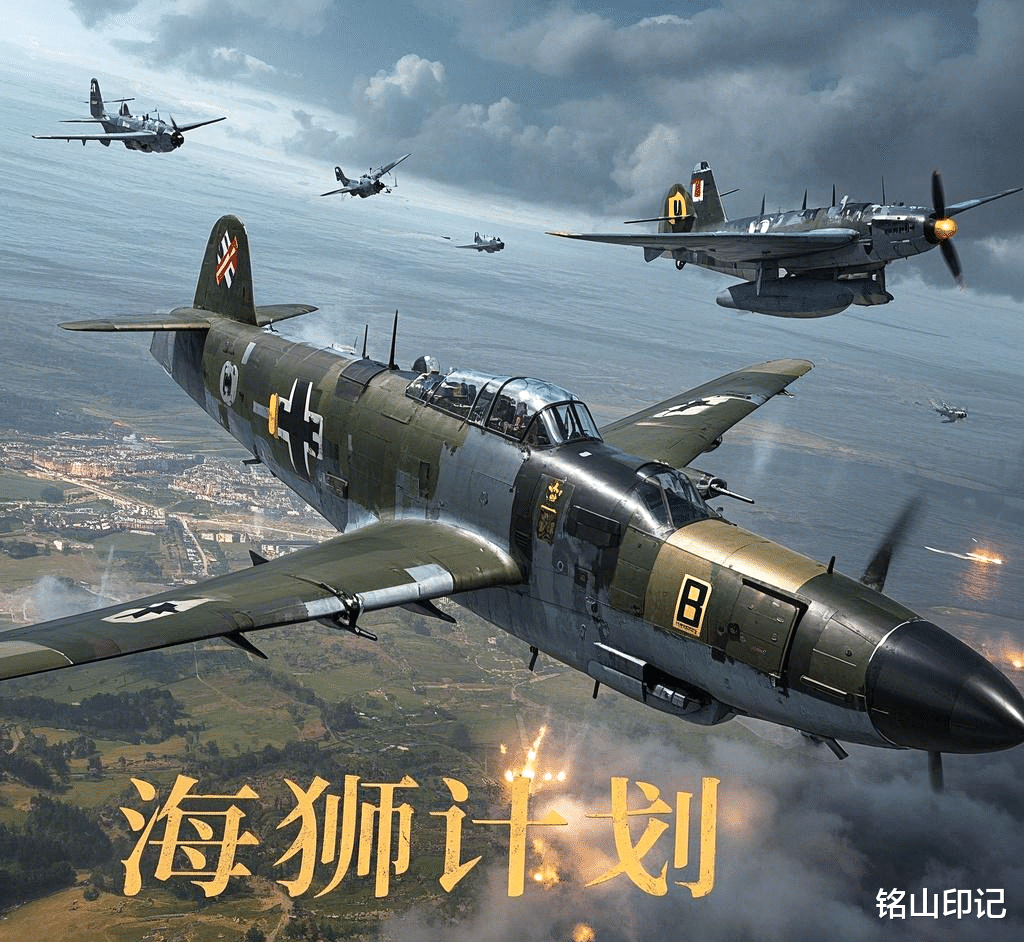

希特勒瞧见这般情形后,便着手施行“海狮计划”,打算凭借大规模地发动空袭来获取制空权,为陆军登陆英国本土创造条件。1940年7月那会儿,不列颠空战拉开帷幕,德国空军使出浑身解数,对英国展开了猛烈的轰炸。

英国皇家空军靠着先进的雷达预警系统,还有性能超棒的“喷火”战斗机再加上在本土作战的地理方面的优势,一直都在顽强地进行抵抗。

随着空中战斗一直持续着,德国军队遭受了很大的损失。到了10月份的时候,“海狮计划”就没办法再按照原定计划进行了,得无限期地往后推。这样一来,德国就陷入了一种战略上僵持不动的局面,西边战场上的战事也跟着停了下来。

希特勒进攻苏联,有着多方面的动机。

首先资源匮乏是德国在战争中面临的一大难题。

德国所在的地理位置致使它在战争那个时段,像石油粮食以及矿产这类关键物资的供应情况十分紧张。

而苏联堪称一座资源宝库。

它有着世界上比较大的油气储集区呢,秋明油田的原油大概有400亿吨的远景储量,铁矿石被探明的储量达到了1140亿吨,煤炭黄金木材这类资源都特别丰富,而且还是很重要的粮食产出地区。

这些多到不行的资源对德国来说,有那种能把人整死的吸引力。

只要把苏联给占领了,德国就能摆脱在资源上的困境,还能大大提升自身的战争潜能。

其次意识形态的冲突也是一个重要原因。

希特勒的纳粹主义与苏联的共产主义,从根本上就是对立的。

在希特勒的《我的奋斗》一书中他毫不掩饰自己对共产主义的敌意,甚至荒谬地认为共产主义是犹太人和斯拉夫人的“阴谋”是德国民族和雅利安人种的敌人。

他把苏联当作共产主义的主要基地,一门心思要把共产主义政权给毁掉,把犹太人给消灭掉,达成那种“种族纯净”以及“雅利安民族统治”的目标。

十月革命之后,苏联变成了社会主义国家,共产主义的思想就开始往外传播了,这就让资本主义国家特别反感和仇视。

德国纳粹党借助民众对共产主义所怀有的恐惧,顺利地登上了执政舞台,从那之后,反对共产主义就变成了国家政策里很重要的一部分。

再者战略预防的考量也在希特勒的决策中起到了关键作用。

虽然签了《苏德互不侵犯条约》,可希特勒一直对斯大林怀有疑心,他老是害怕苏联会在德国跟英国打仗的时候找机会捣乱,让德国又一次陷入两边都要打仗的绝境。

苏联在20世纪30年代搞工业化取得了很明显的成果,军事方面的实力提升得很大。

他的坦克和飞机这类武器不但数量大幅增加了,质量也有着很明显的提高呢,在国际上的影响力一天比一天大,这给德国的扩张带来了潜在的限制。

而德国情报部门对苏联实力的判断出现了严重偏差,希特勒更是严重低估了苏联。

他以为苏联军队的装备就停留在第一次世界大战那个时候呢,那些武器都老旧得不行了,落后得很,数量还特别少,性能也很差劲。他们的军官队伍因为“大清洗运动”受到了很大的打击,指挥能力和作战经验都严重不够用了。

这些错误的认知,让他在对苏联发动进攻这件事上的决心愈发强烈了。

最后希特勒难以遏制的扩张野心也是重要因素。

希特勒怀着特别强烈的扩张主义想法,特别想给德国弄到更多的种地的地和住人的地方,把苏联给征服了那可太符合他的“生存空间”理论啦。19世纪末尾的时候,“生存空间”理论就慢慢起来啦,德国作为后来才发展起来的帝国主义国家,在第一次世界大战之后到外面去扩张受到了特别大的约束,只能把眼光往东边瞅着去找机会扩张。

希特勒很喜欢《布列斯特和约》,在他写的《我的奋斗》里清楚地表明要把目光投向东方的苏联等地区。

他打算把苏联给征服了之后,弄好多人过去移民,再建一些缓冲国家,这样就能保证德国的安全和好处啦。

不过希特勒严重低估了苏联的实力。

他感觉苏军的装备跟一战那时候差不多,那些武器都很陈旧,很落后数量还特别少,性能也不好。军官队伍呢,一直没从“大清洗运动”中恢复过来,指挥能力很差,作战经验也严重不足。他甚至还单纯地想着苏联民众会站在德军这边呢。

可实际上,苏联在打仗之前就已经把庞大的军事工业体系给搭建起来了,像T-34这种坦克,它的性能特别好,在战场上面起到了很重要的作用。

战争一爆发,苏联立马开始培养并提拔了好多优秀的年轻军官呢,像朱可夫在莫斯科保卫战里那可是起到了极为关键的作用呀。

苏联老百姓对国家的感情那是相当深呐,当遇到德国军队来侵略的时候,他们毫不退缩地进行抵抗,像斯大林格勒战役呀,就把苏联老百姓那种特别顽强的抵抗意志给充分体现出来啦。

1941年6月22日,德国实施“巴巴罗萨计划”,悍然进攻苏联,苏德战争就此爆发。

战争刚一开始,德军利用闪电战就获得了一连串的胜利。北方的集团军群把列宁格勒给包围了起来,南方的集团军群拿下了乌克兰以及高加索高地,而中央的集团军群则快速逼近了莫斯科。

德军把苏联的地理环境和气候条件给严重忽略掉了,苏联实施了坚壁清野这种策略,这就让德军在后勤方面遇到了很多困难,补给线变得很长很长,物资的供应严重不够用。到了冬天的时候,士兵连御寒的装备都没有。

苏联在斯大林的带领之下,主动地去组织进行抵抗,苏联的民众一个个都很积极地参与到战斗当中来了。

在莫斯科保卫战那时候,朱可夫带着红军开始反攻,把德军给打败啦,这场战役就成了苏德战争的关键转折,从这以后战争变成了持久战。1941年12月7日,日本偷偷地去偷袭珍珠港,美国就参与到战争里啦,和英国苏联一起组成了反法西斯的阵营,美国给苏联送了好多物资支援,德国就陷入了要在多条战线作战的困难境地。

最终1945年5月8日,德国无条件投降。

希特勒在未将英国击败之前便去进攻苏联,此决策是由多种因素共同作用而形成的。

这个决策完全改变了二战的发展进程,让德国陷入到两边作战的艰难状况当中,它的军事力量以及资源都被大量地分散开来,最后无可避免地迈向了失败。

这个历史事件,给后代留下了很深刻的教训。

它提醒人们,当要做重大决定的时候,得把各种因素都考虑到,得看得全面、客观些可不能因为一时赢了就晕头转向的,也不能把潜在的风险和挑战给忽略掉。