声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为便于理解部分情节存在“艺术加工”成分。喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。

我们一直避之不及的“坏东西”——胆固醇,可能在某些时候反而是“救命稻草”?特别是当你年过六十,身体机能走下坡路,胆固醇的“好坏”标准,也不该再一刀切。

最近的研究发现,胆固醇水平与癌症发生之间的关系,可能比我们想象的更加复杂。

在60岁之后,胆固醇如果太低,反而可能成为某些癌症的“温床”。这并非危言耸听,而是多个研究佐证的事实。

而这背后,隐藏着我们对健康认知的盲点和医疗科普的误区。

我是一名临床医生,行医三十多年,见过太多病人为了“追求指标完美”而适得其反的例子。今天这篇文章,我不谈高大上的理论,只聊最实在的事儿——60岁以后,胆固醇该在什么范围内才最安全?和癌症之间到底有啥说不清道不明的关系?你是不是一直被“误导”了?

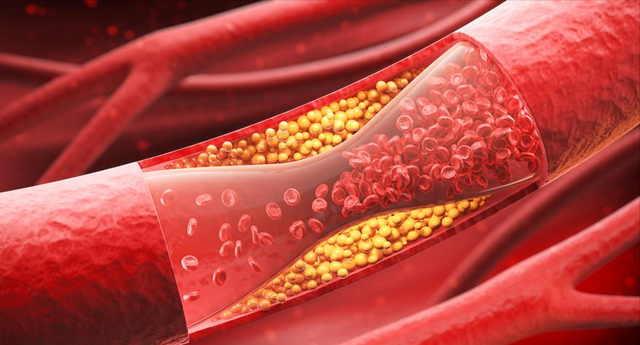

胆固醇是不是“越低越好”?这话不能乱说!老百姓听到胆固醇,第一反应就是“堵血管”、“心梗”,于是很多人一查体检表,高了一点就吓得不行,立刻跑去吃药,甚至有人自己买降脂药吃。

但你知道吗?人体的细胞膜、激素合成、甚至免疫调节,都离不开胆固醇。

它不是毒,而是我们身体的“建材”和“燃料”之一。

我有一位老病人,姓王,退休老教师,60岁出头,体检时LDL胆固醇略高于标准线,就开始吃降脂药,饮食极度清淡,鸡蛋不吃、肉不碰,一年下来胆固醇“漂亮”了,可身体却一天不如一天。后来被查出患了早期肝癌,家属一脸疑惑:不是生活越来越健康了吗?怎么反而出了大问题?

事实上,后来的检查发现,他的总胆固醇长期低于4.0mmol/L,LDL低于2.0,已经远低于老年人所需的“安全线”。

这不是健康,而是营养不良的信号。

胆固醇低≠健康,60岁后反而要“稳中带高”根据2023年《中华老年医学杂志》的一项大样本研究显示,60岁以上人群,若总胆固醇低于4.14mmol/L,其癌症相关死亡率明显升高。

特别是肝癌、胃癌、肺癌等实体瘤,与胆固醇过低有关。

这背后的机制并不神秘。胆固醇是细胞膜的重要组成部分,低胆固醇会削弱免疫系统,使得癌细胞更容易“趁虚而入”。

而且,胆固醇还是合成维生素D、性激素的前体,长期偏低,身体抗癌能力就像失去了盾牌。

所以,不是胆固醇越低越好,而是要看年龄、体质、疾病史综合评估。

60岁以上人群,总胆固醇维持在4.5-6.0mmol/L之间,LDL在2.5-3.5之间,是相对安全的范围。

为什么以前没发现胆固醇和癌症有关系?医学也会“更新换代”有人会问,以前我们都说胆固醇越低越好,怎么现在变了?

医学不是定律,它是不断进化的。

早年的研究多数集中在心血管疾病上,而近十年来,随着癌症发病率的攀升,更多数据开始揭示:胆固醇偏低和一些癌症之间,确实存在统计学上的关联。

2021年《肿瘤》杂志的一篇综述指出,在多项流行病学研究中,胆固醇偏低者的肝癌、肺癌、胰腺癌发病率显著高于正常人群。

研究者推测,低胆固醇是癌症发展的“土壤”,为细胞突变和扩散提供了空间。

当然,这并不代表胆固醇高就没事。

高胆固醇依然是心梗、脑梗的大敌,但“过犹不及”,长期低胆固醇也可能带来新的风险。

降胆固醇药物要不要吃?医生不会一刀切很多人一听到胆固醇稍微高一点,就自己跑去买“他汀类”药物。

这种做法极其危险。

我必须强调:降脂药不是糖果,是处方药,要在医生指导下使用。

有研究表明,长期使用他汀类药物的人,如果胆固醇被控制得过低,反而免疫力降低,癌症风险上升。

特别是老年人,如果没有明确的冠心病、高血压、糖尿病等高危因素,不建议轻易吃药。

我在门诊中就遇到过一位72岁的老太太,体检发现LDL 3.1,被社区医生建议吃药,她吃了一年,体重骤降,整个人没精神。

后来我们停药,调整饮食,胆固醇升到4.8,精神头回来了,脸色也不蜡黄了。

这不是个例,而是老年人“过度治疗”的普遍现象。

吃不吃药,得看你属于哪一类人,而不是仅看一个数字。

高胆固醇不一定是坏事,要看它“藏在哪”

胆固醇有好坏之分,高密度脂蛋白(HDL)是“清道夫”,低密度脂蛋白(LDL)才是“捣蛋鬼”。

但即便是LDL,也不是人人都得控制得严丝合缝。老年人新陈代谢慢,胆固醇高一点,反而可能是身体在“自我修复”。

尤其是身体虚弱、营养不良的人,胆固醇太低,反而容易感染、乏力、甚至诱发慢性疾病。

如果你的血脂报告里,HDL偏高,LDL略高,而甘油三酯正常,且你没有糖尿病、高血压等基础病,那可能根本不需要吃药,只需要定期监测,调整饮食即可。

误区太多,别被“标准值”吓得不敢吃饭

误区太多,别被“标准值”吓得不敢吃饭很多人误以为“吃肉=高胆固醇”,“鸡蛋不能吃”,“动物内脏是毒药”。

真是冤枉它们了。

实际上,食物中的胆固醇对血胆固醇的影响远小于你想象的。

真正影响胆固醇的是肝脏合成、遗传因素和生活方式。

中国营养学会早在2022年就取消了“每日胆固醇摄入不得超过300毫克”的限制。

一个鸡蛋含胆固醇约200毫克,但它对血脂影响非常有限。

倒是熬夜、久坐、焦虑、压力山大,这些才是真正让胆固醇“发疯”的元凶。

那到底怎么吃、怎么活,胆固醇才“听话”?不是让你放飞自我,天天红烧肉、爆炒肝。

关键在于搭配、节制、平衡。

60岁以后,尤其要注意以下几点:

适度运动,别再相信“老了别动”的鬼话,适量运动能调节代谢,改善血脂

多吃健康脂肪,如深海鱼类、亚麻籽油、橄榄油,这些脂肪有助提高好胆固醇

不盲目吃药,药物该吃则吃,该停得停,定期复查比什么都重要

保持心理健康,研究表明,长期焦虑、抑郁的人,胆固醇代谢紊乱,癌症风险高出30%

60岁之后,别再只盯着“指标”,要看整体状态很多体检查完,第一件事就是看红色箭头。

其实,你应该更关注身体是不是有劲、睡得好不好、精神状态怎么样。

胆固醇是个“信号灯”,不是生死判官。

60岁之后,它不再是越低越好,而是要“刚刚好”。别被标准值绑架,也别忽视身体给你的信号。

适度的胆固醇,是你身体抵抗衰老、预防癌症的“底气”。

别再想着“干干净净”就是健康。

身体需要“油水”,而胆固醇,恰恰是这个年纪不能少的“底油”。

参考文献:

[1]王志强,李玲. 老年人低胆固醇水平与癌症风险关系研究进展[J]. 中华老年医学杂志, 2023, 42(3): 231-235.

[2]张伟, 周宏. 胆固醇水平与多种癌症关系的流行病学研究[J]. 肿瘤, 2021, 41(4): 378-384.

[3]中国营养学会. 中国居民膳食指南(2022年版)[S]. 北京: 人民卫生出版社, 2022.

以上内容仅供参考,如有身体不适请咨询专业医生,喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医生