《三国演义》是中国民众喜闻乐见的一本小说,讲述了东汉末年群雄割据和魏、蜀、吴三国逐鹿中原的一系列故事,以各国风云人物之间政治、军事斗争最为精彩。诸葛亮足智多谋、运筹帷幄,是《三国》的代表人物之一。

诸葛亮一生有诸多对手,尤以“既生瑜,何生亮”的周瑜最为出名。而除了周瑜,诸葛亮还有一位强劲的对手,那便是魏国的司马懿。他们二人之间大大小小交锋过多次,其中最经典的便是一出“空城计”,吓退司马懿。

司马懿和诸葛亮的才智胆识,可以说是不分上下。而在那一战中,司马懿见状,连派人探一探都不曾,就果断掉头撤军,这种反常的行为并不能全部归结于司马懿本性多疑。所以很有可能是,其实当年司马懿识破了诸葛亮的计谋,只是出于某些原因,他选择了撤军。

那么,司马懿为什么不攻打诸葛亮呢?一、诸葛亮北伐公元223年,刘备因病去世,诸葛亮受刘备临终之托辅佐幼主刘禅。经过五年的休整生息,蜀国国力有所恢复,诸葛亮觉得时机已经成熟,献上《出师表》,率军亲征祁山,第一次北伐由此开始。诸葛亮派马谡戍守街亭,抵御曹魏的进攻。但马谡指挥不当,致使街亭失守,诸葛亮整个北伐战争的计划被打乱,司马懿趁机率兵大举进攻诸葛亮所在的西城。

当时,诸葛亮已经带着五千将士前往西城搬运粮草。这时有前方探子来报,说司马懿已经带着十五万大军朝西城蜂拥而来。而眼下西城只有一众文官,他带来的五千将士也分出去一半搬运粮草了,城中留守的将士也不过两千五百人而已。在得知司马懿率十五万军来袭时,城中的文官都十分慌乱。二、空城计

诸葛亮在收到司马懿率军来犯的消息后,站在城楼上观望。远远便能看到尘土飞扬,魏国的将士分两路包抄,骑马朝西城杀来,危急关头,诸葛亮仍然镇定自若,他说自有退敌之妙计。于是他命令城中将士们将所有旌旗都藏起来,将士都躲进城中的街铺之中,如果遇到随意出入,大声喧哗的人,就当街斩杀。又让将士把四方城门都打开,每个城门处都安排二十个士兵,扮做百姓模样,清扫街道。魏军来了以后也不要慌乱。这般布置以后,诸葛亮便身披鹤氅,头戴纶巾,带着两个小童,抱着一把琴登上城楼,抚琴品香,等待着曹魏大军的到来。

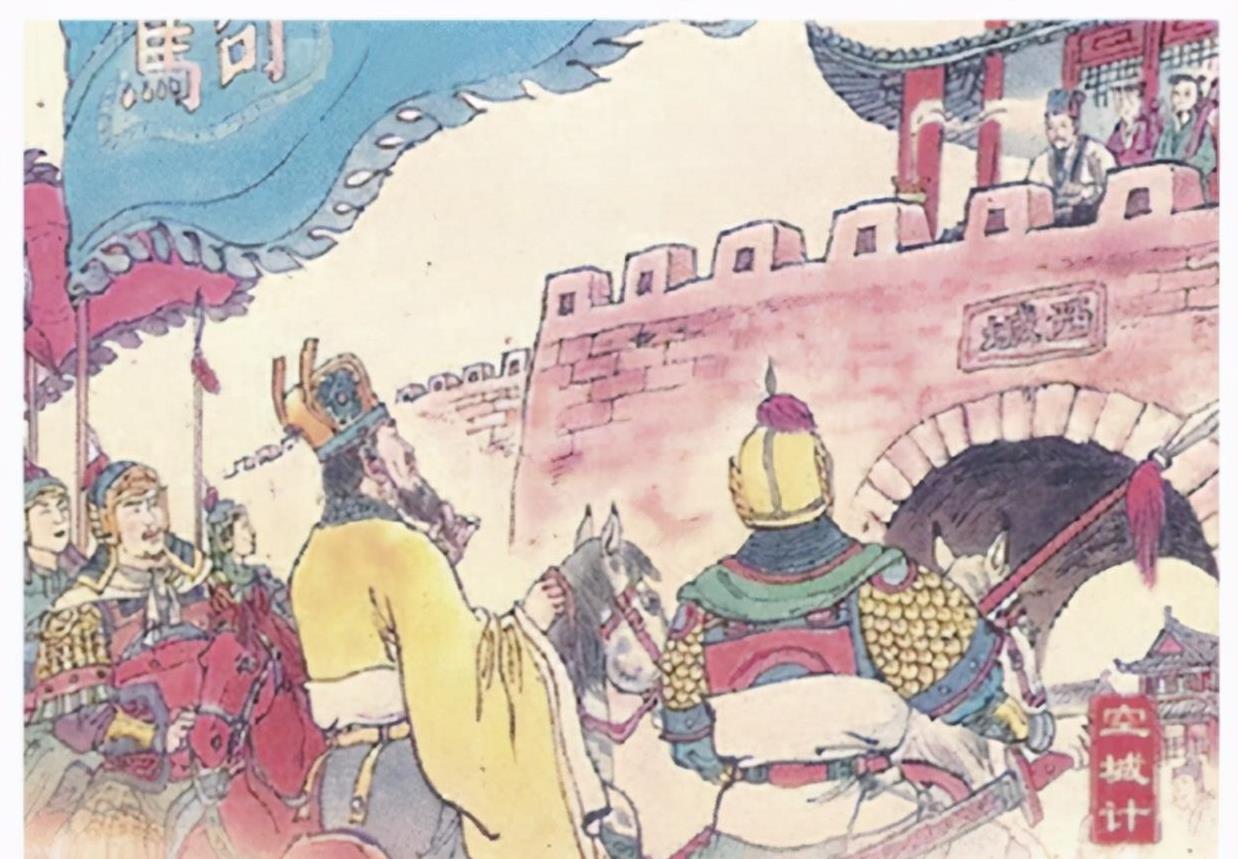

当曹魏大军前阵来到城下,就见到了这样一番悠然自得的景象,一时都不敢冒进,连忙把情况报告给了司马懿。司马懿听了觉得十分可笑,并不相信,于是他令大军暂停,自己上前去察看一番。到了城下,果真看到诸葛亮笑容可掬地坐在城楼之上,轻抚琴弦,身旁还焚着香。左边站了一个抱着宝剑的童子,右边则是一个拿着麈尾的童子,丝毫不见兵临城下的慌乱。而城门内外,只有二十多个拿着扫把的百姓,旁若无人地打扫着街道。

看到如此悠闲却又古怪的一幕,司马懿顿生疑窦。他回到军中,让后军做前军,前军做后军,朝北边退去。他的儿子司马昭见状便问父亲:“难道是诸葛亮手上没有军队,故意虚张声势,做戏给我们看的,父亲为什么要退兵呢?”司马懿回答说:“诸葛亮是个谨慎的人,不会铤而走险,如今他选择城门大开,必然是留有后手,若是我们进攻,就正是中了他的圈套。你这等小辈是不会知道的,我们还是快快退兵为好。”于是率大军离去,西城之危也迎刃而解。

三、司马懿为何退兵街亭失守,蜀国全线溃败的情况下,如果司马懿没有退兵,必然可以活捉诸葛亮。而当时蜀国的核心力量便是诸葛亮,若抓住诸葛亮,魏国吞并蜀国自然指日可待。而在这个关键时刻,司马懿竟然只远远看了一眼就决定退兵,后人都把原因归结于司马懿生性多疑、过分谨慎,就连诸葛亮也觉得自己对司马懿了如指掌。

可事实真的如此吗?司马懿确实生性多疑,但当时魏国占据绝对优势,而西城只是区区一城,就算城中有埋伏,以司马懿率领的十五万兵力,想要入城活捉诸葛亮不过是时间早晚的事。如此简单的道理,司马懿不可能想不到,可他连派兵探上一探都不曾,就选择了退兵,只说他生性多疑恐怕不能令人信服。与其说他是看不清城中形势,被诸葛亮一招“空城计”吓走,不如说是他看透了形势,借“空城计”来达到自己的目的。司马懿效忠于曹魏,是曹操手下的一员大将。官至大将军、大都督,可以说是手握重权。当时,魏国皇帝曹操对司马懿很忌惮,担心司马懿功高盖主,威胁自己的统治,但他还需要司马懿为他征战四方,与吴蜀抗衡。

因此,若是司马懿将诸葛亮带回去,蜀国势力一落千丈,曹操对于司马懿的忌惮和猜忌会直线上升。而蜀国已颓,吴国危矣,曹魏统一三国便指日可待,那司马懿的存在对于曹操来说就是弊大于利,他的结局也就可想而知了。总结:常言道,人无远虑,必有近忧。这就是说,人如果没有长远的打算,忧虑一定会出现在当下。这就告诫人们,凡为人处事,绝不可只看眼下得失,应当站在全局的角度,做长远的打算,方能收获成功。从诸葛亮与司马懿“空城计”一事中,可以看出司马懿便是一个很有远见、知进退、懂得失的人。

街亭失守,蜀国节节败退,若是在西城活捉诸葛亮,回到魏国,司马懿必是头功。而这功劳的背后,却是看不见的刀,是悬在司马懿乃至整个司马家族头上的刀。因此,出于对自己和家族的未来考量,司马懿故意相信了诸葛亮的“空城计”,顺势退兵。虽然放走了诸葛亮,错失了一举吞并蜀国的大好时机,但为自己保存了实力。

正是司马懿这种明智之举,为夺取曹魏政权保存了实力。后来,司马懿的儿子司马昭追封他为宣王,咸熙二年,司马炎受魏帝禅让皇位,改国号为晋,又给司马懿追封了宣皇帝。