之所以把酒与政治军事放在本书的殿军位置上来察,不仅因为政治军事在历史发展中居有特别重要的地位,对国家的盛衰、民族的兴亡有着巨大的影响,更要的原因在于:其一,中国的政治军事带有浓郁的人文主义色彩。以政治而论,中国古代由于特定的历史环境所决定,宗教神权始终不发达。在古代文明的初期,没有经历过神权国家阶段,进入中世纪以后,也没有出现像欧洲中世纪那样的基督教神权统治。因此,在中国历史上,以神为本体的文化很不发达。从商周早期的政治思想产生时起,就决定了中国政治向人文主义发展的方向。

等到儒家思想成了占主导地位的统治思想之后,血缘宗法关系与权力政治叠加混合,父权扩展为治权,治权又带上了父权的色彩,更给政治涂抹了一层“仁仁亲亲”的油彩。家庭国家化,国家家庭化,在君君、臣、父父、子子诸种关系中,父、子是核心。君是臣之父,大臣是小臣父,小臣是民之父,父有无限的权力(对子而言),同时又带有温情的面纱。以军事而论,早在春秋战国时期就表现了人文主义的军事思想。《左传》谜的大大小小的军事行动有三、四百起之多,其描写重心多是战争双方的政治情况,人心的向背,而不是7光剑影的搏斗。孟子更加简明扼要地说:天时不如地利,地利不如人和。既然人的情感色彩作用如此巨大,那不就给酒提供了一展身手的广阔天地吗?因为酒在收拢人心、联络感情方面有着特殊的功效。

其二,政治军事斗争异常残酷(全世界皆然),弄不好就得人头落地。为了取得斗争的胜利,有时需要借酒为工具,运筹帷幄,达到在一般情况下所无法达到的目的;为了躲避杀身之祸,更需要以酒为掩护,装疯卖傻,以全己身。宋人叶梦得《石林诗话》曾言:“晋人多言酒,其意未必真在于酒,盖时方艰难,人多惧祸,惟託于醉,可以疏远世故”。同时,有时还需要借酒增胆壮威,借酒抒愤达怨,借酒庆功加冕等等,五花八门,不一而足。

需要说明的是,本章有些材料取材于《水浒传》和《三国演义》两部古典名著。我们认为,这两部小说都是在流传了数百年的民间故事的基础上加工成书的,融进了广大人民群众的思想和智慧,且都有一定的史实依据,本书作为一本文化学论著,在论述一种文化现象时是应该可以取之为据的。

酒与政治谋略

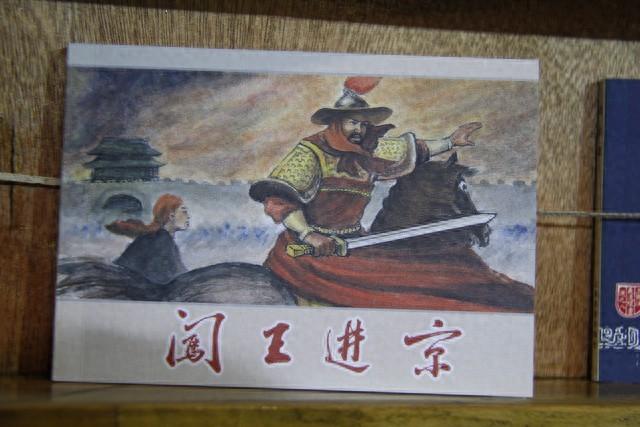

如同酒对于艺术有着非常重要的作用一样,酒在封建社会的政治生活中也扮演着不同寻常的角色。以酒。仇、以酒招安、以酒赐恩、以酒避难、以酒消灭异以酒巩固政权,很多帝王和政治家都自觉不自觉地把当成了政治斗争的工具和手段,在酒的掩护下演出了幕幕的政治悲喜剧。摄

曹操是一位深解酒中三昧的政治家,不仅常常以酒赋诗、以酒抒情,而且每每以酒释仇、以酒施恩、以酒招安,把酒引入了政治谋略之中。“对酒当歌,人生几何”,是以酒赋诗;大宴长江,缅怀以往,是以酒抒怀:青梅煮酒之日,关羽、张飞直闯小亭,曹操不但不见怪,反而赠酒压惊,是以酒释仇;赐饮降将,是以酒赐恩;设宴抚慰关羽,是以酒招安。

以酒释仇,是历代统治阶级和政治家、军事家惯用的政治谋略之一。南朝宋文帝刘义隆在位之时,北魏太武帝拓跋焘人侵南朝,并俘虏了南朝将领应,事过不久又放了他,临行前对他说:“魏王致意安北,远来疲乏,若有甘蔗及酒,可见分惠。”刘义隆听说后,立即派人给拓跋焘送去了上等美酒和甘蔗。于是,南朝和北魏化干戈为玉帛,敌对的关系得到了缓和。在这里,酒成了和平的使者,释仇的谋介。

在著名古典小说《三国演义》中,有关以酒释仇的故事很多,甚至连有勇无谋的吕布也深谙其中奥秘。当时,袁术出兵攻击刘备,刘备势弱莫敌,向昌布求援。目布为了救援刘备而自救,就设宴请袁术统兵大将纪灵和刘备前往,以寻机从中调和。酒过三巡,昌布说道:观在咱们共进一杯,请你们两家各自罢兵,握手言和。刘备欣然同意,纪灵因自己兵多将广,稳操胜券,不愿买兵。吕布见状,心生一计,说百步之外摆一方戟,我者一箭射中,两家立即罢兵,我若一箭不中,两家即可再战。

如有不从,我将与另一方合兵处一处,共戮一方,勿怪言之不预。结果,他一箭射去,正中方戟,纪灵慑于吕布之威,只得收兵,与刘备互不相扰。这就是有名的“辕门射戟”,成了以酒释仇的千秋佳话。在残酷的政治斗争中,酒还是消灭异己的特殊工具。“鸿门宴”就是这方面的先例。刘邦先人关中,项羽非常恼怒,特在鸿门设宴,意在严惩刘邦。刘邦不得已而赴宴,诚惶诚恐,谦恭之极。项羽妇人之仁,不忍立下毒手。范增见状,让项庄舞剑助兴,寻机杀掉刘邦,因项伯的作梗而未能如愿。张良见事态紧急,赶快召壮士樊哙入内。樊哙凭借不怕死的一腔豪气震住了项羽,终于使得刘邦安然逃离虎口。“鸿门宴”上杯盏交错中的谋杀,成了后世文人创作的绝好范本。

的据史书记载,作为尼仑部落的首领,成吉思汗的父亲死于异邦的宴会之上,成吉思汗本人也险些在王罕以结“秦晋之好”为名所设的宴会上丧生。《三国演义》中,类似的描述也很多。曹操专权朝中时,董承、吉平、王子服等人密谋除之。曹操发现后,便设宴邀请王子服等人前往,在酒宴上把他们一网打尽,全部抓获,铲除了敌对势力,巩固了在朝地位。周公瑾气量狭小、嫉贤妒能,视诸葛亮和刘备为心腹大患,几次想以酒宴为手段,必欲除之而后快,都因诸葛亮的神机妙算羽、赵云的神威而未能如愿。刘备寄住在四川刘璋时,的时候,其部下几次想杀掉刘璋而没有机会。在一次宴上,魏延自荐舞剑为乐,想借机杀掉刘璋,占据四川。刘璋诸将看穿了这一阴谋,把剑对舞,使魏延等人始终没有下毒手的机会。

作为一种政治斗争的谋略,酒还是巩固自己政权的政治手段。赵匡胤“黄袍加身”后,总感到政权不稳固,常有“尾大”之患。他从五代的更替中总结出这样一个规律:兵权过多地掌握在武将手中,皇帝失去了对军队的控制,便极易导致政权的解体和叛乱的发生。为防止“黄袍加身”的情况在自己的武将身上重演,赵匡胤决心收回军权,消除后顾之忧。

建隆二年七月的一天,赵匡胤准备了非常丰盛的酒宴,宴请以前为他立下汗马功劳的有功之臣。武将韩令坤、石守信、王审琦、高怀德、张信铎、赵彦微等都应邀前往。三杯酒下肚,赵匡胤不无感慨地对大家说:“咱们本来是患难与共的好兄弟,从前带兵打天下的时候,像这样的宴会三天两头就要举行一次。可自从我当了皇帝以后,因国家的事情太多,这样的宴会就慢慢少了下来,咱们兄弟之间也显得生分起来了,望大家能够包涵。”众武将不解其意,石守信忙说:“皇上太挂念臣子了。万岁执掌天下,我们都很高兴,虽说在皇上这里喝酒喝得少了,但我们自己在下面却没少喝,皇上不必挂虑。”赵匡胤心事重重地长叹一口气,语调凄凉地说:*们倒痛快,想喝酒就喝酒,想打猎就打猎,我可没有睡过一个安稳觉。””

武将们愈加莫明其妙,不知皇上葫芦里到底卖的是4么药,个个大气不敢出,宴席上一片沉默。过了一会,赵匡胤亮出了底牌:“你们想想,皇帝就这么一个,谁不想当呢?我又怎能不担心忧虑呢?”石守信等人这才听了弦外之音,顿感如坐针毡,连解释说:“大家既然保万岁登基,就不会……”。愿没等石守信、韩令坤等人把话说完,赵匡胤就打断了他们的话:“大家怎么想到这上面去了,我们是什么样的关系,难道我对大家还信不过?我所担心的是,如果有一天你们的部下硬要将黄袍加在你们身上,你们想推脱也推脱不掉,到时候问题就难办了。”

经这么一惊一乍,这些战功赫赫的武将们都给唬得惊慌失措,不知如何是好。赵匡胤等下马威的威慑力量发挥得差不多了,才不紧不慢地说:“如果到了那时候,咱们君臣兵戈相见,争斗起来,无论谁胜谁败,都不好看。所以,为了防患于未然,还是要尽早想个妥善的办

石守信等人这才松了一口气,忙对他说:“万岁有法才是。”

什么好办法尽管说出来,我们一定照办。”赵匡胤见时机已经成熟,故意做出很随便的样子说:“事情其实也很简单,大家交出兵权就什么事也没有了。把兵权集中在我一个人手里,你们如释重负,我也不再担忧,你们的部下也不会再想入非非,咱们君臣之间也不再相互猪疑了。将来,你们都可以找个地》。做官,广治田产,多积财富,为子孙后代的幸福打下础。国家要是有事,有得着谁,就调谁来,用不着谁就在自己管辖的地盘享清福。我们的儿女之间可以互结为亲眷,咱们既是君臣,又是亲家;国就是家,家就是国,国与家合二为一,这样和睦相处,该有多好啊!请诸位兄弟三思。”

众武将唯唯诺诺犹忍不及,哪里还敢有什么异议连忙说:“皇上想得如此周到,我们一定照皇上说的去做。”第二天就乖乖地交出了兵权。这就是历史上有名的“杯酒释兵权”。

收回了禁军兵权,赵匡胤暂时解除了心中之患,但是时间一长,他又有点惶惶不安了。因为禁军的兵权虽已掌握在他的手里,但藩镇的兵力过大,将来也会危及到他的政权。因此,赵匡胤决心夺回那些年纪较大、威望较高、当节度使较久、势力较强者的兵权,再演一场杯酒释兵权”的故伎。

开宝二年冬的一天,赵匡胤在皇宫后花园设宴,请当时有名望、有势力的节度使王彦超、武行德、郭从义、白重赞、杨廷璋等人前来赴宴。酒酣耳热之后,赵匡胤语重心长地说:“大家都是国家元勋、社稷栋梁,一向镇守一方,德高望重,劳苦功高。本来,大家早该休息休息享几天清福了,可是因为国家事情多,我又一时没有顾及到,一直拖到现在。今天虽说还有一些地区没有平定,但与以前相比好得多了。所以,大家还是

王彦超聪慧过人,早就明白了赵匡胤的意图,赶忙臣等没有什么能力,也没有什么德望,更谈不考苦功高,蒙万岁如此夸奖,实在是不敢当。如今我1年迈体弱,为国家做不了什么事情了,早就想向万岁能去职务,回去过几天清静日子。但是,正如万岁所说的那样,由于国家初建,事情较多,一直没敢向万岁说朋。今天趁着多喝了几杯酒,我就斗胆向万岁提出,请让臣等辞官归田去吧,万岁若有事用得着我们,随时可栩以再把我们招回来。”鸀此话正中赵匡胤的下怀,连忙说:“好,好!你们都是聪明人,谁不想过几天清静日子呢?今天大家痛痛快快地喝上几杯,明天我一定重赏各位,让大家过一个幸福安乐的晚年。”就这样,杯盏交错之中,温情脉脉之下,一场权力的交接又完成了。可以说在中国政治史上,赵匡胤是最善于借用酒这一工具解决棘手的政治、

军事问题的“酒政治”专家。如果说作为一种政治谋略,赵匡胤的“杯酒释兵权”还有其积极意义,那么朱元璋的“火烧庆功楼”则是最高统治者“飞鸟尽,良弓藏,狡免死,走拘烹”的自私和残忍本色的一次大曝光。朱元璋当了皇帝以后,总担心过去和他一起出生入死、战功卓著的将领们会危及他的皇权,就以设宴庆功行赏为名,把所有有名望的将领和功臣都诏进京城赴宴,然后将庆功的大楼付之炬,把他们全部烧成灰烬。手段之残忍,计谋之阴险,亘古未有!

以酒遁世避祸,也是常见的政治谋略之一。宋人叫梦得说:“晋人多言饮酒,至于沉醉,未必真在平酒盖时方艰难,惟托于酒,可以疏远世故而已。陈平、参以来,已用此策。陈平于刘、吕未判之日,日饮醇酒而近妇人,是岂真好饮酒。曹参虽与之异,然方欲解秦烦苛付之清净,以酒而杜人口,是亦二术。传至称阮、刘伶之徒,遂欲全然用此,以为保身之计……如此,则饮者未必剧饮,醉者未必真醉耳!”阮籍为躲避皇门亲事,饮酒大醉七十二天,即达到了目的,又保全了自己。以饮酒回避派别斗争也好,以饮酒而作清静无为也好,以饮酒避祸全身也好,在当时的情况下,都是比较巧妙的政治手段;所以有人说“酒从来一直就被人视为一种方法,一种手段,来躲避政治上的迫害和人事上的纠纷的,而且有些人的确是收得了预期的效果”。

酒与皇权

封建王权的更替、朝政的兴衰,政治、经济的因素起着关键的作用,不以人的意志为转移,因而,我们不想过多地夸大酒的作用(正面的和负面的)。但是,在中国这样一个专制国家里,皇帝个人品德的好坏有时候确实会影响到国家民族的命运,甚至会暂时改变历史的进程。而皇帝品德的好坏又与酒有着不容忽视的联系一所谓的“声色狗马”一般都以酒作前提。这样,我7在谈到王权的更替、朝政的兴衰时,又不能完全忽视看的影响,不能不把酒与皇权联系起来。

谈到酒与皇权的关系,我们不能不首先想到一个阴意可怖的字眼:鸩酒。在封建社会里,皇恩浩荡,皇权动,皇帝的话就是“圣旨”,君让臣死臣不能不死,没有任何评公摆理的余地。有时为了让死者死得“体面”一点,要么赐他一把短刀,要么赐他一条白练,要么赏他一杯鸩酒,手段不同,但结果是一样的:必须死去。秦朝吕不韦专权时,横行霸道,乱施淫威,连始皇赢政也受他挟持。秦始皇独揽大权后,为报前仇,就用一杯鸩酒打发他去了西天极乐世界。这种行为为后世不少帝王、王后、权奸所效仿,汉朝的吕太后更是使用鸩酒的专家。她不但以此手段毒死了赵王刘如意,而且差一点让刘邦的长子刘肥一命呜呼。

刘肥后来听从内史的计策,拿出一块封地孝敬鲁元公主才算躲过了这场厄运。东汉安帝在位期间,后宫李氏生了皇子,没有生子的阎后非常妒嫉,遂将李氏“鸩杀”。武则天称帝时,太子李弘几次违背她的旨意,被她用鸩酒毒死。《南唐书·申渐高传》记载:南唐皇帝李升害怕老臣周本权力太大,危及了他的皇权,就想伺机把他除掉。在一次宴会上,他以赐饮为名,倒了一杯鸩酒递给周本,周本发现了李升的用意,巧为周旋,用杯分出一半酒敬献皇上,表示臣子对皇上的“虔敬"。这时,为皇帝演戏奏乐的申渐高走过来,接过周本递来的酒说:“请皇上把它赐给我吧。”言毕一饮而尽,一会儿脑崩而亡。周本能免一死,并非由于他的智慧,而是他握有实权,李,

失去了控制他的力量。在一般情况下,皇帝若觉得你。须除掉,赐你一杯鸩酒,作为臣子,你是没有任何拒的理由和反抗的能力的。

祭祀天地社稷,是酒与皇权相联系的又一形式。在古代社会,“饮必祭”、“祭必饮”,祭礼与饮酒有着非常密切的联系。在奴隶社会以前的远古时代,祭祀的对象现在尚无可考的资料。到了周朝以后,天地、鬼神、山川、宗庙、社稷、祖先等都成了祭祀的对象。在诸多的祭祀对象中,天地、社稷的祭祀只有皇帝才有资格,-般老百姓绝对不能染指,它是王权神圣不可僭越的象征。天地对远古先民有着极大的神秘性和诱惑力,只有“天子”才能领悟天意,抚恤万民,因而也只有他才有资格充当祭祀天地的角色。至于祭祀社稷,更是非皇帝莫属。因为普天之下莫非王臣,率土之滨莫非王土,皇帝就是社稷,社稷就是皇帝,只有他才有资格和社稷之神对话。

酒对皇权的影响还表现在:有的统治者嗜饮如命纵情声色,最后导致了丧命亡国的悲惨结局。夏桀王和商纣王便是这方面的典型。据史书记载,夏桀王的酒池大得可以行船,酒糟堆积得像山一样,终日灯红酒绿极尽欢情。他常令三千人的庞大队伍于池里饮酒取乐,再命乐师奏起令人陶醉的靡靡之音,自己则在楼台上津津有味地欣赏,不理朝政,昏庸腐朽。商纣王也是一位嗜酒如命的酒徒,比起夏桀王有过之而无不及。他经常理朝政,为林,让男女赤身裸体地相互嬉逐。这两位“饮君”最《都没有逃脱众叛亲离、国破家亡的可悲下场。在这里伙酒成了荒淫腐化的代名词。

西蜀后主刘禅昏庸无道,耽酒色,近谗人,结果做7司马氏的俘虏。可悲而又可笑的是,他被俘虏来到洛阳后,身在囹圄之中还朝日饮酒取乐,司马昭讽刺地称他为“安乐公”。晋孝武帝初当政时不乏丰功伟绩,但到了后来却纵情声色,经常不间国事,好为长夜之饮,结果在一次酒醉后被人用被子蒙面闷杀。金熙宗也是位近美色、“荒于酒”的酒皇帝,后来被人弑杀而篡夺了皇位。辽穆宗饮酒无度、暴虐非常,最后丧命于近臣之手。

十六国时前秦国君符生更是贪酒如命,常常“耽缅于酒,无复昼夜”,弄得家破人亡,被人篡夺了帝位,临死时还“大饮数斗”,算得上是位爱酒胜过爱江山的“酒君”了。北齐后主高纬,自称是“无愁天子”,宴饮时自饮自唱,创造了皇帝饮酒自唱的纪录,但北齐的江山也因此送在他的饮唱声中。南朝陈皇帝陈叔宝,也是一位朝亦饮、暮亦饮,不知国仇家恨的欢乐天子。当隋朝大军压境时,他还“矢志”不悔呢,结果成了隋人的

阶下囚,喝酒喝掉了自己的江山和王位。隋炀帝同样是一位残暴无道、极嗜酒色的昏君。在国家四面楚歌、危机四伏的时候,还朝日饮酒远游,把为自己供应美酒的王世充提拔为江都通守。结果弄得民不聊生、怨声载道,在内乱外患中做了自己部下的。虏。临死前还央求部下给他准备一杯鸩酒,真是生为生,死为酒死。

唐朝的敬宗皇帝李湛,经常花天酒地,游手好闲以击剑打猎为乐,好为长夜之饮,常常喝得酩酊大醉一次打猎回来,又和太监作长夜饮,酒醉上厕所时被人杀掉了。明太祖朱元璋当了皇帝后,经常饮酒自。次,他强令宋濂饮酒三觞,使他面呈赭色,行不成步自己则在一旁观赏。清朝的康熙皇帝和乾隆皇帝也都是好饮之徒,为了助饮酒的“雅兴”,特意饲养络纬、蝈蝈等秋虫做伴饮。开了一代皇帝饮酒自娱的先河。欢情作于大厦将倾之际,酣饮嬉逐于国破家亡之时,又怎能使国泰民安呢?

正因为酒能起到丧民亡国的消极作用,一些有为的君主就把禁酒当成了一项重要的政治措施。周初的统治者颁布了主张禁酒的《酒诰》,《酒诰》首先陈明,上帝造酒并不是让人们狂饮,而是为了祭祀鬼神、祖先、天地、社稷的;接着以历史为参照列举了大量酗酒亡国的事实,说明了之所以禁酒的原因;最后申明了禁酒的态度,严禁“群饮”、“崇饮”,否则应处以死刑。作为一个伟大的政治家,曹操极其深刻地认识到了酒在中国皇权政治中的消极作用,认识到了酒与历代帝王昏庸腐败和国家消亡的关系,因而力主禁酒(尽管他自己很爱喝酒)。

当政之初,就向皇上“表奏酒禁”,以后又多次陈明这一主张。北海相孔融却不理解曹操此举的良苦用心在给曹操的书信中大谈酒的好处,据理反驳。实事《地讲,曹操作为一国之主,从国计民生、国家兴旺实用主义立场出发,力主禁酒是不无道理的;作为集.人和酒徒于一身的孔融,反对禁酒也是有情可原的因为他的政治主张和生存之道与君主有着本质的区别。他的悲剧在:不该用诗人的浪漫主义需求去反对君主的现实主义政策,结果招致了杀身之祸。