春秋时期,范蠡在帮助越王勾践灭吴之后辞官而去。到了齐国,范蠡给老朋友文种修书一封,信中说:“飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹。越王是长颈鸟嘴,只可以与之共患难,不可以与之共享乐,你为何不离去?”。文种于是称病不再上朝,期望可以通过交出权力来打消勾践的猜忌。但对勾践而言,文种活着就是个威胁。已经放跑了一个范蠡,可不能再让文种蒙混过关。七百年后,司马懿就是靠装病篡夺了曹魏江山。勾践赐给文种一把剑,说:“你教给我七条攻伐吴国的计策,我只用三条就打败了吴国,那四条还在你那里,你替我到先王面前尝试一下那四条吧!”文种只得持剑自杀。

勾践灭吴

在勾践之后,“共患难易,共富贵难”的帝王屡见不鲜,其中尤以开国君主最具代表性。相比于皇N代,开创基业的皇一代有更多的机会在打天下的过程中与臣子共患难。在患难中,君识臣才,臣报君恩,共度危机。但在天下平定后,君臣失去了共同的敌人,要进行权力分配时,矛盾就出现了。君主担心臣子篡权,即使自己在世能镇的住,到皇二代、三代时就不好说了。

为了解除后患,有的开国君主“杯酒释兵权”,好聚好散。有的则是“金杯共汝饮,白刃不相饶”,对功臣赶尽杀绝。君臣的个人品性是开国皇帝们做出不同选择的一个原因,但在历史潮流面前,个人的意愿影响相当有限。不同的历史背景才是决定历代开国皇帝如何处理功臣的关键。

中国历史上,秦朝率先开创了大一统,但秦国得天下的过程极为特殊,秦始皇能一统天下是“奋六世之余烈”的结果,始皇帝本人是站在祖辈肩膀上的皇N代,并没有与臣子共患难的经历。而且在扫灭六国后,秦始皇还要对外征匈奴、平百越、打通西南夷,对内车同轨、书同文、统一度量衡,消化整合原六国民众,手下的能臣猛将仍有用处。因此在统一天下前后,君臣关系并没有发生太大变化,吕不韦是死于“一朝天子一朝臣”,蒙恬和李斯也是如此,二人被卸磨杀驴时秦始皇都已经去世了。因此秦朝在这里不作过多讨论,若论在患难中得天下,汉高祖刘邦才是第一人。

楚汉争霸

刘邦得天下后,与韩信、彭越等人裂土分疆,封了七个异姓王。结果除了势力最弱的长沙王吴芮以及早死的赵王张耳,其他几个全部死于非命。张耳的儿子张敖虽躲过一死,却也被削去王爵。刘邦因此落得一个残杀功臣的千古恶名,但同为开国功臣,萧何、曹参等人却被刘邦落得区别对待,皆得以善终。

在生命的最后时刻,刘邦也没有对这帮沛县功臣严加防范,而是与群臣杀白马盟誓“非刘氏而王者,天下共击之,若无功上所不置而侯者,天下共诛之。”说白了就是功臣们要共保刘邦的后人坐江山,作为交换条件,刘家保证如没有军功者不得封侯,如此一来功臣们世袭的侯爵就保值多了。

韩信惨死,萧何善终,很难说这其中没有刘邦的个人感情因素。韩信是半道过来的,萧何才是一起喝过酒的兄弟。但事实上,除了韩信和彭越,其他几个被刘邦收拾的异姓王都是明确造反了的,刘邦不得不出手。这些异姓王的势力太大了,名为臣子,实为割据,不一一铲除,就不算是完成了大一统。因此韩信、彭越尽管没有造反,还是被杀。

异姓王

至于势力一般沛县功臣,就没必要大开杀戒了。不过也有例外,沛县功臣中的卢绾与刘邦关系最亲近,在灭掉燕王臧荼后,刘邦封卢绾为燕王。可现实总是残酷的,即使是最亲密的兄弟,被封王后也被权力蒙了心。刘邦失望至极,更加坚定了非刘氏不得王的决策。

卢绾造反时,刘邦已病入膏肓,不能亲自领兵征讨,就派了好兄弟樊哙前去平叛。可樊哙刚走到一半,就有人跑到刘邦那里说樊哙要造反。当时吕后在朝中势力很大,而樊哙的妻子就是吕后的妹妹。刘邦越想越怕,不等审问,便派周勃、陈平急赴军中捉拿樊哙,由周勃代为统军。

本来刘邦下的命令是将樊哙就地正法,但陈平知道刘邦命不久矣,将来必定是吕后当权,因此便将樊哙押解回京。回到长安时,刘邦已死,樊哙这才捡回一条命。之后的事果如刘邦所料,吕后屠戮刘姓诸王,封吕氏族人为王侯,把刘家和功臣都得罪了。吕后一死,功臣集团就诛杀吕氏,扶正了刘氏江山。汉文帝即位后,逐步从功臣手中收回权力,打发他们回到封地颐养天年,皇权与功臣的危机由此平复。

东汉的光武帝最为仁厚,对待功臣十分厚道,东汉的开国功臣都得以善终。刘秀早年在家乡务农就是出了名的老实本分,后来到长安学习儒家经典,颇得儒家仁政精髓。打天下的过程中,不到万不得已,刘秀都不愿发兵。

攻打洛阳时,更始政权守将朱鲔曾参与谋害刘秀的哥哥刘縯。刘秀为减少士卒伤亡,不计前嫌招降了朱鲔。朱鲔投降后,刘秀信守承诺,朱鲔及其后人都得以善终。蜀中公孙述、陇右隗嚣、河西窦融都是割据一方的枭雄,为了和平完成统一,刘秀对三人提出了宽大条件。公孙述、隗嚣一心要自立门户,刘秀多次劝说无果,才出兵平定。窦融率部归附,家族享尽了几代荣华富贵。

东汉初年群雄割据

仇人和对手都能容得下,手下的功臣就更不必说了。更为重要的是,东汉开国功臣都是带兵入伙的地方豪强,势力盘根错节,刘秀也很难不宽容。更始二年(公元24年),更始帝刘玄令刘秀招抚黄河以北的各州郡,刘秀到河北时几乎就是个光杆司令。若不是得到了当地豪强的支持,刘秀恐怕早就性命不保了。

刘秀的皇后郭圣通是真定豪强刘杨的外甥女,二人的结合是典型的政治联姻。建武元年(25年),朝廷议立皇后,刘秀钟意于发妻阴丽华,但考虑到郭圣通背后的势力,还是册封了郭圣通为后。次年,刘杨密谋造反,事发被诛。然而刘秀并没有以此为由迁怒于郭圣通,废其后位。因为平定刘杨的前将军耿纯不是别人,正是刘杨的外甥。因为这层关系,刘杨死后其家人不仅得以保全,其子刘得还继承了王位,郭圣通的后位自然是动不得了。十五年后,刘秀才废了郭圣通,如愿立阴丽华为后。

建武中元二年(57年),刘秀病逝,虽然生前通过“退功臣、进文吏”和度田事件将功臣赶出了朝堂,打击了地方豪强势力。但终东汉一朝,都没能解决功臣贵戚和地方豪强干政问题。刘秀及其子汉明帝在世时还能抑制他们,从汉章帝开始,出身开国功臣集团的外戚窦氏、梁氏、邓氏长期把持朝政,与宦官集团和清流士大夫党争不断,拖垮了东汉帝国。黄巾起义后,皇权衰微,地方豪强跨州连郡,群雄峰起。东汉起于豪强,最终又亡于豪强。

东汉末年群雄割据

终结三国乱世的西晋很难称得上是一个大一统王朝,除了在领土上短暂统一过,在别的方面丝毫没有一个大一统王朝的气质。别的朝代打江山是从零件开始造了一辆崭新的汽车,而西晋的开国则是把原车主扔下了车,弄了一辆破旧的二手车来开。曹魏政权的诸多弊病,西晋一个不落,全部继承,其中最为致命的就是九品中正制。曹丕篡汉时,为了获取世家大族的支持,听取了陈群的建议,设立了九品中正制,将世家大族列为上品,在仕进之路上享有诸多特权,门阀政治的祸根就此埋下。

曹爽辅政时,肆意夺权,触犯了门阀世族的利益,门阀世族因此推出司马氏作为他们的代理人,篡夺了曹魏江山。在这种情况下,即使司马氏有心重整河山,也是心有余而力不足。贾充是司马氏篡权路上的左膀右臂,他的女儿贾南风嫁给了晋武帝司马炎的太子司马衷。贾南风性妒,看到别的姬妾怀了太子的孩子,就用戟打她们的腹部以致流产。如此恶妇,若是在别的朝代,灭族都是轻的。可晋武帝慑于贾氏的势力,连贾南风的太子妃之位都没有废。晋武帝死后,贾南风祸乱朝政,引发了八王之乱。门阀世族纷纷南渡,跑到江南与司马氏平起平坐共天下。

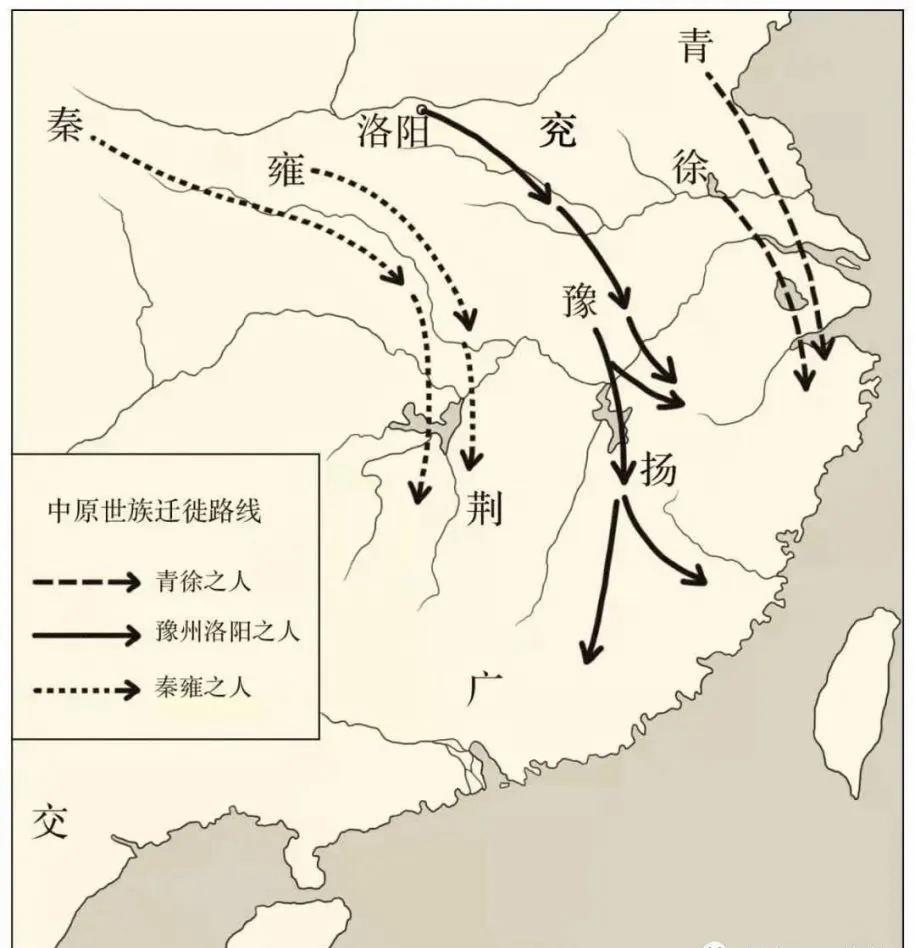

永嘉南渡

永嘉南渡后,中华又过了两百多年才重回一统。再统中华的隋朝与之后的唐朝继承了魏晋南北朝以来的禅让制,通过逼迫前朝禅让夺取了天下。这种开国方式既不同于秦始皇在祖辈的基础上扫平六国,也不像刘邦、刘秀那样在乱世中摸爬滚打登上皇位。隋文帝和唐高祖确实是皇一代,但却没有从底层到帝位的患难经历。

隋唐两朝都出自门阀政治的终极形态—关陇集团。集团内部相当于各家轮流坐庄,无论谁胜谁败,都是打断骨头连着筋,根本无法彻底清除。比如北周权臣宇文护以谋反的罪名杀了独孤信,但只能杀独孤信一人,不敢动其他族人,因为独孤信的两个女婿杨坚和李昞(李渊之父)都是不好惹的主。一直到唐朝,独孤家族都是首屈一指的豪门。

581年二月,北周静帝禅让于丞相杨坚,北周灭亡。定州总管窦毅家中一个十二岁的女孩在得知杨坚篡位后,大哭道:“恨我不为男,以救舅氏之难。”窦毅忙掩其口说:“汝勿妄言,灭吾族矣!”说出这话的人正是窦毅与襄阳长公主的女儿、北周武帝宇文邕的外甥女窦氏。窦氏自幼被周武帝带在身边扶养,小小年纪便已见识不凡,对杨坚篡位痛恨不已。

新朝建立后,前朝余脉通常会被斩草除根,可杨坚却没能做到,原因与宇文护无法族灭独孤氏一样。甭管是权臣还是皇帝,只杀一人大家伙还能将就你,搞连坐大家伙就要反了。因此除了北周皇室主支男嗣,别的皇室子弟姻亲,杨坚也是鞭长莫及了。到唐玄宗时,北周皇室后裔宇文融仍能以家世背景受到重用,官至宰相。窦毅一家也安然无恙,窦氏后来嫁给了李渊,育有平阳公主、李建成、李世民、李玄霸、李元吉姐弟五人,除了早逝的李玄霸,其他四个子女都在灭隋战争中立有大功。

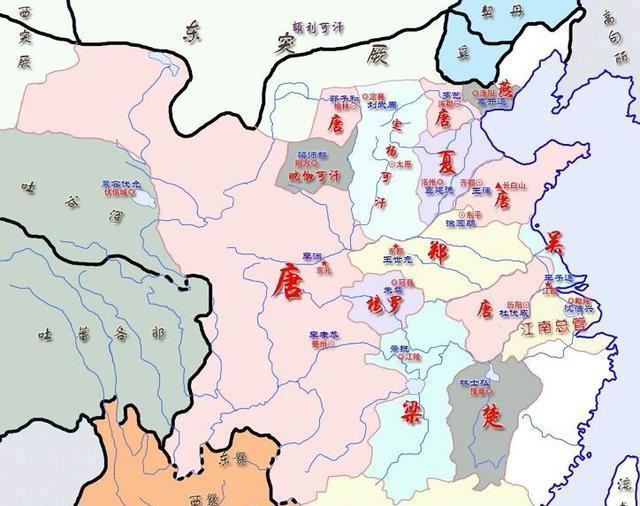

唐朝初年割据形势

唐朝建立后,走了隋朝的老路,唐太宗的杨淑妃,宰相杨师道,武则天的母亲杨氏,都是隋朝皇室子弟。两家关系太近了,李渊和隋炀帝是表兄弟。要是诛连杨氏,不用诛九族,夷三族都能让李家人也上刑场了。不过,唐朝又不同于隋朝,开国功臣中除了关陇集团,还有以秦琼、程知节为代表的乱世豪杰。这些人的出现抑制了门阀世族的势力,是皇帝平衡权力的一把好手,因此在天下平定后并未被李唐卸磨杀馿,而是列像于凌烟阁上。

唐朝末年,藩镇割据,门阀子弟在乱世中被屠戮殆尽,武将成为权力的主宰。为了抑制武将势力,梁、唐、晋、汉、周五代统治者不遗余力的削弱地方将领权力,加强中央禁军。结果到了后来地方将领虽然无力造反了,禁军将领却成了新的威胁。宋太祖黄袍加身后,担心别的禁军将领也有样学样,就搞出了一个杯酒释兵权,将禁军将领石守信、王审琦等人交出了兵权,化解了危机。

五代十国

至于为何不用刑杀立威,其一是因为有后汉刘承祐的前车之鉴。刘承祐担心郭威造反,就秘密加害,结果逼反了诸将,刘承祐被杀,郭威被拥立为帝,建立后周。其二,禁军诸将得以保全,还得仰赖宋太祖英明。宋太祖分析唐末以来的祸乱根源,深知乱世症结是制度不全,而非武将贪权。因此他推出了从根源上瓦解武将造反的诸多制度,武将被关进了制度的囚笼,也就没有必要加以杀戮了。但宋朝重文轻武、内重外轻的祸根也就此埋下,先后两次亡于胡虏。

灭亡南宋的元朝政治制度相当落后,蒙古各部尾大不掉,难以统御。元世祖忽必烈在世时与弟弟阿里不哥、窝阔台之孙海都交战多年。在忽必烈死后,元朝彻底失控,至于如何处置开国功臣,不是处置不了,就是没时间处置,元朝的统治者用不着为这事烦恼。

明太祖朱元璋与汉高祖刘邦是两位颇为相似开国皇帝,二人都是农民出身,又都大杀功臣。但在杀功臣上,二人又有所不同。因为吕后的存在,刘邦留下了沛县功臣作为制衡。朱元璋的马皇后贤良淑德,又先于他离世。太子朱标性格随了马皇后,有些仁弱,难以驾驭功臣悍将。

朱元璋为了解除后患,就对功臣集团动辄诛杀。一次朱标劝谏朱元璋不要乱杀人,恐伤和气。朱元璋听后不动声色,让人找了一根带刺的木棍丢在地上,让朱标捡起来,朱标面露难色,不知该从何处下手。然后朱元璋才告诉他,他杀人是为了帮朱标拔掉木棍上的刺。

朱元璋

除了替儿子拔刺,反腐是朱元璋大杀功臣的另一大原因。刘邦虽出身底层,却是混世魔王一个,从未吃过大苦。朱元璋则不同,早年尝尽了人生艰辛。后来当了皇帝,每每忆起昔日的生离死别,朱元璋都不禁落泪。正是这份对民生艰难的深刻体会,朱元璋最恨贪官,对官员要求十分严苛。

明代官员俸禄是历代最低,正七品县令月俸只有七石五斗,除去办公费用和公务往来应酬,仅能勉强糊口。开国功臣都位居高位,奋斗了大半辈子正好享受一下,贪腐在所难免,这就触到了朱元璋的逆鳞了。明代以前,官场上一直实行“以官抵罪”,即官员犯罪,以降职或夺官作为一种抵罪措施。但朱元璋不管这些,直接砍了了事。

洪武三十一年(1398年),朱元璋逝世,开国功臣中几乎被清洗殆尽,少数逃过一劫的徐达、汤和、李文忠、沐英等人也以先他而去。他终于不用担心功臣作乱了,但安定天下又岂是摆平功臣就能完成的。

朱元璋虽然对官员极其苛刻,却对儿孙却十分大方,皇族子孙被分封到各地,由当地财政负责供养。并规定每多生一个孩子,国家就按等级多发放一份俸禄。然而多子多福并不见得就是好事,到了明朝中期,地方财政已无力供养皇族子孙,比如山西省全省地方财政收入为152万石,而山西王爷们每年消耗的俸禄是312万石。河南年财政收入为84万石,而需要供应给王爷的是192万石。为了满足王爷们的胃口,地方官只能一再加税,最终逼反了百姓,各地皇族子孙在乱世中被屠杀殆尽。

清朝立国之初类似于元朝,政治制度落后,脱胎自部落联盟政治的议政王大臣会议凌驾于皇权之上。顺治帝即使对多尔衮恨得咬牙切齿,也对他奈何不得。康熙八年(1669年),康熙帝除掉鳌拜,皇帝才有机会对开国功臣进行清洗。康熙十二年(1673年),削三藩,之后又罢去纳兰明珠和索额图的相权,满汉开国功臣全部被清除出局。