在汉元帝当政的那个时期,有个叫陈汤的人,接到了朝廷的命令,要前往西域去抵御匈奴呢。等他一路风尘仆仆地赶到西域之后,就开始仔细查看当地的情况。这一查看可就发现了,原来这儿的敌情已经有了很大的变化啦。再看看匈奴那边呢,他们面临的状况那可真是不太好,都到了众叛亲离的这么个局面了,身边原本该有的支持、盟友,都纷纷离他们而去了呢。

以前有一些小国,它们之前一直是站在匈奴那一边的,给匈奴提供各种协助呢。不过,现在情况发生了变化,这些小国都改变了立场,转而投靠了大汉这边啦。在这样的形势之下,如果咱们选择在这个时候出兵去攻打匈奴的话,那可以说是占据了相当有利的条件,获胜的可能性极大,几乎可以肯定是能够取得一场大胜仗的呢。

陈汤向当时所在的那位将军详细阐述了自己精心谋划的计划。将军听后,经过一番考量,觉得陈汤所说的计划确实很不错,有一定的可行性。不过呢,由于出兵一事关系重大,在正式出兵之前,按照规定和惯例,这位将军认为必须得向朝廷进行请示,要得到朝廷的许可之后,方能进一步行动。

然而,在陈汤看来,战机可是转瞬即逝的,情况实在是太紧急了,根本就来不及向朝廷去请示相关事宜了。那怎么办呢?陈汤琢磨了一番后,想出了一个法子,他特意找出了一份之前的圣旨来,然后就对外谎称,说朝廷方面其实早就已经准许他们去实施那个计划了。

有人或许会疑惑,陈汤为什么不干脆去造个假的来顶用呢?为什么非得要拿以前的呢?这其中的缘由确实值得去探究一番。

圣旨发展史

大家都知道,在咱们国家有非常了不起的四大发明呢,分别是造纸术、活字印刷术、指南针,还有火药哦。这其中呢,造纸术可是我们在平常日常生活里接触得最为频繁的那一个啦。就比如说吧,我们平时看书、写字用的纸张,那可都是通过造纸术制造出来的,它真的是无处不在,和我们的生活紧密相连呢。

大家知道吗?在东汉时期之前,那时候是还没有纸的哦。平常的老百姓也好,一般的文人学士也罢,平日里要记录点什么东西,就只能依靠竹简啦。这竹简用起来可没那么方便,又重又占地方。而绢帛呢,它质地轻柔,书写起来感觉肯定比竹简要好得多呢,可这东西太贵啦,一般人根本用不起,只有那些身份尊贵达到王这个层次的人,他们才有足够的财力去使用绢帛来书写记录呢。直到东汉时期,蔡伦出现啦,他经过一番努力研究,这才发明出了纸,从此人们在书写材料上才有了新的更好的选择哦。

大家知道吗?在遥远的三皇五帝时期,那会儿人们要是想传递个消息,可没现在这么方便哦。那时候只能靠人亲自跑一趟去传达呢。就算是身份尊贵的王,在传递消息这件事儿上,也没有特别便捷的办法,也就是身边能多安排几个传令兵帮忙跑个腿儿,去传达各种指令或者消息之类的,和现在比起来,真的是太不方便啦。

在历史的长河中,时间推移到了春秋战国时期。这一时期,战争频繁爆发,不过呢,战争在带来诸多动荡的同时,也意外地推动了科技方面的进步哦。就在这个时候,竹简和绢帛开始出现啦。其中竹简可是备受青睐呢,几乎各个国家都在广泛地使用它哦。要知道,当时有许多重要的事情可都得依靠竹简来进行记录呢,它在那个时代承担着极为重要的信息承载作用。

就拿一个人所犯的罪行来说吧,如果这个人坏事做尽,罪恶累累,达到了那种恶贯满盈、无恶不作的程度,那便可以用“罄竹难书”这个词来形容他的恶行。不过呢,咱们再说说这“罄竹难书”里提到的竹简,它其实是存在很明显的缺陷的,其中最为突出的一点就是它太笨重啦,使用起来可不怎么方便呢。

那时候,每天传送到王这儿来的消息可多啦。这些消息都是记录在竹简上的哦,一捆一捆的竹简被摆放在王的面前,那场面,就仿佛是筑起了一堵墙似的呢。要知道,这可带来了不少麻烦。首先呢,运输这些竹简就特别困难,得费好大的劲儿才能把它们搬来运去的。而且,把它们储存起来也是十分费力的事儿,得找合适的地方,还得小心保管,不然很容易出问题呢。

就这样,王和他身边的那些人便动起了脑筋,琢磨着究竟有什么物件能够用来替代竹子呢?

随后,他们便联想到了自己身上穿着的布。要知道,这些布并非是在刚织出来的时候就具备各种各样的颜色,而是还得经过后续的染色工序才行呢。

既然在染色之前是白色的,那么在这上面用墨写字不就会很方便吗?

王经过一番试验之后,惊喜地发现用这些布料来写字是完全行得通的。随后,他做出了一个决定,那就是让所有的官员在传递信息的时候,都采用布料这种材质,具体来说就是绢帛啦。

不过呢,这时候又冒出了一个新的问题。要知道,平常人家平日里穿的衣服大多都是粗麻材质的呢。这种粗麻布料,质地粗糙,压根就不适合在上面写字哦。只有那种价格十分昂贵的绢帛,才是比较适合用来写字的材料。可这绢帛太贵啦,别说是普通的平民百姓了,就算是那些一般的官员,也根本用不起。

有人把这个问题反映给了王,这时候王才恍然大悟,意识到了情况,于是也就只能不再强行要求官员们去使用绢帛了。要知道,那些官员们觉得绢帛太贵了,所以都不愿意用它,可王呢,他并不在乎价钱贵不贵的事儿,所以,王就始终坚持使用绢帛呢。

在秦始皇成功统一六国之后,他就推行并颁布了一系列重要的政策呢。其中有“书同文”,就是让全国的文字书写都统一起来;还有“车同轨”,使得各地车辆的轮距等规格达到一致;另外还包括“统一度量衡”,也就是把长度、容积、重量等这些度量的标准都给统一规范了。

在同一时期,他这才正式把自己所发布的那些政策叫做“制诏”。并且呢,他还专门为圣旨的编写确立了标准的格式,同时也制定出了相应的书写规范呢。

秦始皇给自己封了个“始皇帝”的称号,既然是这么独特的身份,那他所下发的命令自然得和其他人有所区别才行呢。于是呢,他就把自己用来发布命令的圣旨特意染成了明黄色。可别小瞧了这一染的举动哦,就因为这样,圣旨从此便成为了皇权的象征啦,代表着至高无上的皇权权威呢。

汉朝时期往后,圣旨在制作时所选用的材料变得越发豪华起来。与之形成鲜明对比的是,在民间,百姓们就连最基础的绢帛都没办法使用得起。要知道,绢帛在当时也算是较为常见的一种织物了,可即便如此,普通民众的生活条件依旧艰难到连这样相对普通的物品都无力负担,而圣旨那边却呈现出用料不断向奢华发展的态势呢。

东汉时期,有一位名叫蔡伦的宦官,他负责管理宫廷的档案馆。在日常履行这份工作职责的过程当中,蔡伦深切地察觉到一个很突出的问题,那就是当时用于书写记录的材料存在着明显的弊端。帛这种材料呢,价格十分昂贵,普通人家很难用得起;而竹简呢,虽然相对比较容易获取,可它实在是太重了,携带起来极为不便,不管是日常记录使用还是保存查阅等,都给人们带来了诸多的困扰。面对这样的情况,蔡伦就开始琢磨着能不能找到一种更好的书写材料来解决这些难题呢。经过他用心地钻研、反复地试验,最终成功研发出了一种全新的书写材料——纸。这种纸的出现,在很大程度上克服了帛贵和简重的问题,给人们的书写、记录以及知识的传播等都带来了极大的便利,在历史上可是有着非常重要的意义呢。

你所描述的内容与事实不符,蔡伦改进造纸术有着重大的意义和价值,并不是如你所说的那样为了“偷懒”哦。蔡伦是东汉时期一位非常杰出的人物,他担任尚方令这一官职,负责监制宫中用的各种器物。在当时,书写材料主要是竹简、丝绸等,竹简沉重不便携带且书写篇幅有限,丝绸又太过昂贵。蔡伦基于社会对轻便、易书写且成本相对合适的书写材料的需求,凭借自己的智慧、经验以及不断地探索尝试,改进了造纸术。他改进后的造纸工艺使得纸张的质量大大提高,成本降低,产量增加,从而推动了文化的传播、知识的传承等,对整个社会的发展起到了极为重要的作用呢。所以不能以错误的、不恰当的表述去解读蔡伦改进造纸术这件伟大的功绩。

每次进行运送工作的时候,那都得满满地拉上一车东西呢。等到卸车的时候,可把人给累得不行,真的是够呛啊。就因为这卸车太累人了,所以他心里就琢磨着,得发明一种是面向平民百姓能用的绢帛才行。不过呢,后来纸出现了哦。可这纸的出现,对圣旨却没有产生哪怕是一点点的影响呢,圣旨该是啥样还是啥样。

皇帝们依旧按照以往的方式使用绢帛,不仅如此,他们在使用绢帛上所玩出的花样甚至比以前更多了呢。

在唐宋时期,圣旨是依据所书写的具体事情来进行分类的哦,总共分成了七种不同的类型呢。第一种被叫做册书,这可是有着特定用途的哦;第二种呢是制书,同样在当时的政务传达等方面承担着相应职责;第三种是诏书啦,大家应该也不陌生,往往涉及一些较为重要的宣告事项呢;第四种是敕书,也在诸多事务处理中有其独特作用;第五种称作诰命,在一些人事任命、赏赐等方面经常会用到;第六种是御札,也是圣旨的一种表现形式呢;还有第七种,那就是敕牓啦,每种圣旨类型都在唐宋时期的政务、社会等方面发挥着各自不同的作用哟。

在这七种圣旨当中,从外表上来看的话,并没有什么明显的差别存在哦。

在明清那个时期,有这么个情况,就是依据官员所担任官职大小的差别呢,皇帝在给这些官员下达命令的时候,所用到的圣旨也是各不相同的哦。

大家知道吗,在古代圣旨的轴可是有不同规制的哦。就拿官员品级来说吧,一品大员所拿到手的圣旨,那用的可是玉轴呢,看上去就特别华贵精致。而二品官员收到的圣旨呢,其轴是用黑犀牛角制作而成的。再看三品官员的圣旨哦,它的轴是贴金的,也别有一番讲究呢。

要知道,那三品以上大员所涉及的圣旨,这要是拿到外面去售卖的话,可是能换来不少钱财呢。毕竟这类圣旨往往和地位颇高的大员相关,可能在有些人看来颇具价值。但可千万别这么干,因为一旦真的把它给卖了,那可是要掉脑袋的严重后果,这性命攸关的事儿,可没人敢轻易去尝试哦。

在官员所用物品的等级划分里,有这样一种情况哦。三品官员以上自然是有相应的配置标准,而四品、五品官员呢,他们所使用的是黑牛角轴哦。和更高品级官员所用之物相比,这黑牛角轴的档次明显就显得没那么高啦,相对来说是要低一些的呢。

要知道,在官员品级当中,五品官员可是一道很重要的分水岭呢。怎么个重要法呢?就是在给五品以上官员所颁发的圣旨上,皇帝会特意盖上“制诰之宝”这个印玺哦。并且,这圣旨所使用的材质那也是相当珍贵的,用的可是御用的“提花织锦”呢。这种织锦可不一般,那可是只有皇室才能使用的,专门用来彰显五品以上官员所获圣旨的尊贵呢。

大家知道吗?有一种用特殊材质制作出来的圣旨哦,它可不是单一颜色的呢,而是呈现出彩色的样子。这里面有三色的圣旨,还有五色的圣旨,甚至还有七色的圣旨等等不同的色彩搭配呢。而且,这圣旨所使用的颜色多少还和品级有关系呢,品级越高的,使用的颜色就会越多哦。

在古代,对于五品以下官员所颁发的圣旨,情况是有所不同的哦。皇帝在这类圣旨上,只会加盖“制敕之宝”这一印玺。并且呢,其圣旨所使用的材质也不像给品级更高官员的那般高档啦,就是较为普通的材质而已。

您瞧这圣旨,这里面的讲究可多着呢,门道一大堆。就因为它有这么多复杂的地方,要是想照着它的样子去仿制一份,那可真不是一件简单容易的事儿,难度着实不小呢。

一旨值千金

要是想仿制圣旨,那第一步就得先备齐制作圣旨所需的材料呢。就在前面咱们刚刚提到过,明清时期的圣旨,它所用的材料那可都是相当高档的,并且价格还十分昂贵哦。关键是这些材料可都是专供皇室使用的,属于御用的材质呢,平常的普通人压根儿就没办法弄到手。

要知道,就算是民间有人动了仿制圣旨的念头,那也得颇费一番心思才行。为啥这么说呢?这是因为,制作圣旨所用到的“提花织锦”,它的制作工艺可不是一般的复杂程度哦。那复杂得很呢,可不是轻易就能掌握、就能仿照制作出来的。

在古代,皇帝那可是拥有至高无上的权力,皇权尊贵无比呢。为了凸显这种尊贵,凡事都得讲究个独一无二,啥东西都得弄成只有皇家才能专用的。就拿瓷器来说吧,有专门为皇家烧制的官窑瓷器。这还不算完,就连布料方面,也存在着仅供皇家使用的御布呢。

官窑啊,那可是有着专门属于自己的窑口来进行烧制的哦。它所采用的烧制工艺和民间的可完全不一样呢。就好比提花织锦吧,这提花织锦也是同样的情况。那种有着十几道工序的复杂织锦,民间是织不出来的哦,工序太繁杂啦,和官窑烧制工艺与民间的差别一样,民间在织锦这方面确实难以达到这样的复杂程度呢。

要想从皇宫当中弄出一块御布来,这难度可就跟从皇宫里弄出一件官窑瓷器差不多呢。那皇宫戒备森严,各种规矩制度严格,想拿到御布,过程中得克服重重困难,真的是难上加难。并且就算费了好大劲儿好不容易得手了,后续也很容易就被人察觉发现呢,毕竟皇宫里的东西那都是有严格管控和记录的。

要知道,若是出现宫里的东西流落到民间这种情况,那可绝对不是小事儿,这会牵扯到众多的人呢,瞬间就会变成一桩惊天大案。到时候,根本无法预估到底会有多少人因此丢掉性命,说不定就会有很多人因为这事儿而遭受灭顶之灾。

在古代,为了能在出现问题时方便去追究相关责任,就连负责制作圣旨的工匠们,那也得处在宫廷极为严格的监管之下呢。要知道,每一道圣旨都是由特定的工匠制作完成的,而且不管哪一道圣旨出了状况,都能够通过相关记录等方式查到具体是哪位工匠负责制作的。所以啊,一旦圣旨方面万一出现了什么差池或者错误,那负责制作这道圣旨的工匠,基本上就很难推脱责任了,肯定是要为此承担相应后果的。

倘若不巧又碰上皇帝的心情不佳,那这事儿可就严重了,搞不好是要掉脑袋的,会招来杀身之祸呢。

首先呢,要对材料进行极为严格的把控,一丝一毫都不能马虎呢。接着,对于参与制作的工匠,同样也是严格要求,严格筛选,确保各个环节不出差错。而这第三道保障措施,就体现在圣旨本体这块儿啦,它在整个流程中也有着至关重要的作用呢。

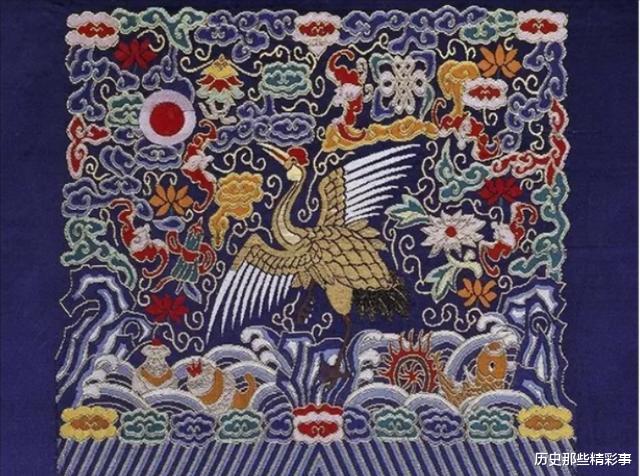

咱们来说说圣旨所用的提花织锦,这种织锦可不简单呢。它上面通常会绣有一些复杂且精美的纹饰哦,像祥云瑞鹤这类的纹饰就很常见。而且呢,不同的朝代,圣旨所用提花织锦上面绣的纹饰也是各有特点,存在着差异的呢。

大家知道吗?圣旨上那些绣着的花,可不是随随便便谁都能绣出来的哦。在宫里,也就只有那么几位经验特别丰富的宫女才有这样的本事呢。至于其他人,根本就不会绣这种花,这手艺可是相当不简单,一般人可掌握不了。

有一种极为常用的手段哦,那就是会在圣旨的两端位置,分别绣上一条银色的龙呢。为啥要这么做?其实就是为了凸显圣旨的真实性。要知道哦,龙在古代那可是被视作神兽的存在,可不是随随便便什么人都敢去乱动的呢,所以通过在圣旨上绣龙,就能在很大程度上表明这份圣旨的权威性与真实性啦。

在中国,龙从古代一直到现在,始终是中华民族的图腾,那可是有着极为特殊且固定不变的象征意义呢。这龙形的图案可绝对不能随随便便就去制作哦,要是谁私自制作了带有龙形的图案,在过去那可是相当严重的事儿,犯下的可是死罪,肯定是逃不过严厉惩处的啦。

要知道,圣旨上会绣龙呢。为啥要这么做呢?一方面,绣上龙之后能让圣旨看上去更加美观大方,让人一看就觉得很有气势。而另一方面呢,也是非常重要的一点哦,那就是利用龙所代表的特殊象征意义。要知道龙在古代那可是皇权的象征,把龙绣在圣旨上,就仿佛给圣旨加上了一层特别厉害的“保护罩”呢,那些想要伪造圣旨的人一看到这龙,心里就会犯嘀咕,就不敢轻易去伪造圣旨啦,这也就能很好地维护皇权地位啦。

大家知道吗,在伪造圣旨这件事儿上啊,那可是有讲究的呢。要是伪造圣旨的时候不绣上龙的图案,别人一眼就能瞧出来这圣旨是假的啦,根本就蒙混不过去。可要是决定绣上龙呢,那在制作的过程当中就得格外小心喽,毕竟这龙的绣制可不能出啥差错,不然还是很容易被识破是伪造的呢。

一字可防伪

咱们在看不少影视剧的时候,会发现一个挺有意思的现象,那就是圣旨一出现,开篇的第一句话准是“奉天承运,皇帝诏曰”。感觉就好像这句话已经成了圣旨固定不变的格式啦,不管是哪个朝代的剧情,也不管是下达什么内容的旨意,反正每次圣旨一出来,开头永远都是这一句呢。

实际上呢,这句话只有在某些特殊的时代才会被用到。

首先呢,要知道这句话翻译过来所表达的意思是这样的:“那依照上天的旨意而登上皇帝之位的皇上讲道”。

在战国时期,有一种叫做“五德始终”的学说。当时有些学者持有这样的看法呢,他们觉得天下各个朝代的更替,那可都是由上天依照五行相生相克的规律早就安排妥当了的。按照这种观点呢,这皇帝谁来当,并不是随随便便的,那可都是上天精心挑选出来的哦。简单来说,就是所谓的“遵循天意登上帝位”啦。

在秦汉时期,有一种说法是比较流行的呢。不过呢,等到汉朝灭亡以后,这种说法就渐渐没那么受欢迎,变得不太流行啦。

在明朝时期,有个叫刘伯温的人,他可是朱元璋手下的得力助手呢。刘伯温对“上天赐皇位”这种说法极为推崇,在他的影响之下呢,朱元璋也渐渐开始信奉起“上天赐皇位”这样的说法来了。

在明朝时期,存在着应天府和顺天府这两座重要的府城呢。而且,当时还有一座奉天殿哦。就是从明朝这个时候起,“奉天承运”这几个字才又重新出现在了圣旨之上啦,之前可没这样的情况哦,是从明朝开始才有了这样的变化呢。

大家要知道哦,圣旨开头的写法在不同朝代是有区别的呢。其中,只有在秦汉时期以及明清时期,圣旨的开头才会出现“奉天承运,皇帝诏曰”这样的表述哦。而除此之外的其他朝代呢,圣旨开头往往就只有两个字啦。

大家知道吗,关于圣旨啊,这里面可有个讲究呢。要是这圣旨是皇上他老人家亲自写的,那在开头的地方呢,就会写着“制曰”这两个字哦。但要是这圣旨呢,是皇上请宰相来代写的,那这开头出现的可就是“诏曰”啦。

“奉天承运,皇帝诏曰”这句话,它可不只是随随便便用的,就连念法那也是相当有讲究的呢。其实呢,按照它原本确切的意思来讲,应该是“奉天承运皇帝,诏曰”这样的断句方式才对。可奇怪的是,为啥每次太监们去宣旨的时候,总是会在“皇帝”前面就断开念呢?这其中的缘由还真值得琢磨琢磨。

有人可能会疑惑,这里难道不应该在皇帝之后进行断句吗?其实,这是有原因的。要知道这句话原本是来源于戏文当中的,在唱戏的时候呢,是需要讲究韵律的,所以基于这个要求,就不得不按照这样的方式来断句啦。

在戏文当中,这种事儿是常常能见到的呢。大家读起来的时候,会感觉还挺舒服的。可能就是因为这样吧,后来各种各样的影视剧呢,也就没有去特意纠正,干脆就顺着这么传下来啦,一直延续到现在哦。

之所以要着重提及这句话,原因在于这句话当中的“奉”字,它其实就是古代圣旨所具备的那种“防伪水印”。

你看啊,在这所有的字当中呢,其他的那些字,都是后来才写上去的哦。但唯有这一个“奉”字是不一样的情况呢,它,是老早就已经绣好了的哟。并且呢,还有个特别的要求,就是这个“奉”字必须得处在右上角的第一朵祥云的那个位置上,这一点是固定不变的呢。

总的来讲,要是有人妄图去伪造那份至高无上的圣旨,这可不是一件简单的事儿呢。首先得有皇家专用的材料才行,这些材料可都是有特定来源和讲究的,不是随随便便就能弄到的。而且,光有材料还不够,还得有熟悉皇家制作工艺的工匠呢,毕竟圣旨的制作有着一套严格精细的流程,只有这些专业的皇家工匠才清楚其中的门道。除此之外哦,还必须得懂得皇家那些繁杂的规矩,比如说圣旨的格式、用语、盖章等等方面的规矩,哪一项不清楚、弄错了,那伪造出来的东西一下子就会被识破啦。所以说,伪造圣旨这件事,真的是困难重重,条件苛刻着呢。

这三个步骤那可是一个都不能缺少,并且呢,每一个步骤实施起来都极为艰难,难到什么程度呢?几乎就跟不可能完成的任务似的。也难怪陈汤会去拿以前的圣旨呢,为啥?因为以前的圣旨是带有“防伪标志”的,有了这个,就不用担心会被人给拆穿啦,所以他才会这么做。

话说回来,要是真有本事凭借手中的权势,暗地里把那些相关的步骤都给完成了,那这时候去伪造一道圣旨,实际上意义就没多大啦。毕竟都已经能做到那样的程度了,干脆直接去逼宫然后登基就得了嘛。