康熙帝执政的61年间,清朝与沙俄在远东的交锋最终以《尼布楚条约》收场。这位雄才大略的君主明明在雅克萨之战中两度获胜,却选择与沙俄和平划界,背后隐藏着环环相扣的地缘政治智慧。当我们深入剖析17世纪末的东亚格局,会发现这绝非简单的军事决策,而是关乎帝国存续的战略抉择。

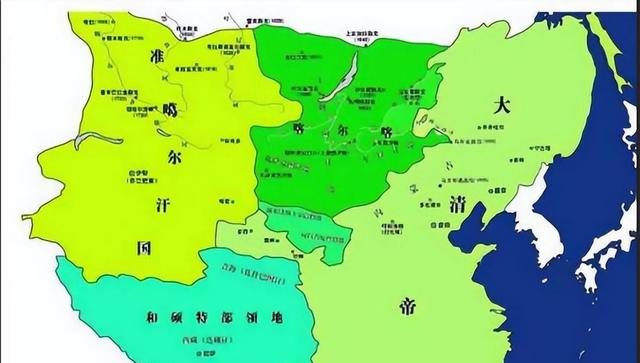

刚刚亲政的康熙面临着比沙俄更迫切的挑战。西南的吴三桂等藩王掀起持续八年的叛乱,东南海疆的郑氏家族仍据守台湾,而西北准噶尔部首领噶尔丹的铁骑更是直指京师。这些燃眉之威胁都需要调动精锐军队和巨额粮饷,相比之下,活跃在西伯利亚的几百名哥萨克骑兵,不过是边疆癣疥之疾。

当时沙皇彼得一世的改革尚未全面展开,俄军在远东仅靠少量探险队维持存在。雅克萨等据点更像是皮毛贸易的前哨站,而非正规军事堡垒。当清军动用3000兵力配合红衣大炮进攻时,据守雅克萨的俄军不足千人。这种力量对比让康熙清楚认识到:与其耗费兵力剿灭散兵游勇,不如通过条约限制其扩张。

西伯利亚的冻土带构成了一道天然防线。清军若继续北上,需要穿越绵延2000公里的原始森林与沼泽地带,冬季零下50度的极寒能让火器失效,夏季的蚊虫沼泽又易引发疫病。反观沙俄哥萨克,他们凭借适应力极强的矮种马和小型船只,在黑龙江流域的运输效率远超清军。

《尼布楚条约》的签订开创了清王朝外交的新模式。条约中拉丁文、满文、俄文三种文本并列的细节,体现了康熙对国际规则的重视。通过允许沙俄保留尼布楚的贸易站,既满足了俄方基本诉求,又换取了清廷对黑龙江流域的实际控制权,这种"以空间换时间"的策略为平定准噶尔赢得了宝贵窗口期。

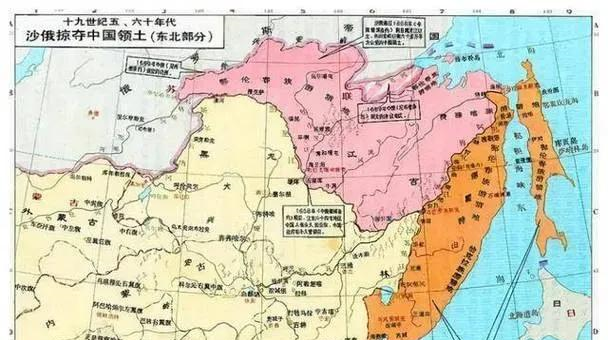

认知局限的客观影响17世纪的清朝对欧洲局势的认知主要依赖于传教士情报。康熙可能并不清楚沙俄正在进行的西化改革,也未预见到这个北方邻国日后会成为吞并领土的巨患。在清廷的威胁评估体系里,游牧民族的骑兵军团始终排在威胁榜首,毕竟满人自己就是通过关外崛起入主中原的。

成本效益的冷静核算西伯利亚的荒原在当时看来毫无经济价值。据《满文旧档》记载,清军将领曾汇报:"极北之地,八月飞雪,五谷不生,取之如获石田。"而维持远征军每年需耗费数百万两白银,相当于当时福建全省的赋税收入。这种投入产出比,对于重视实用主义的康熙而言显然难以接受。

历史的吊诡之处在于,1689年这份被视作外交胜利的条约,在169年后却成为沙俄蚕食外东北的"法律依据"。但若回到17世纪的决策现场,康熙的选择实则体现了传统陆权帝国的战略惯性——对草原走廊的控制终究优先于对苦寒之地的经略。当我们以上帝视角审视历史时,或许更应理解特定时空条件下的理性抉择。