古代兵书里,《孙膑兵法》和《孙子兵法》都很有名。可跟《孙子兵法》不一样,《孙膑兵法》没能流传至今。究竟是什么原因,导致它没能留存下来呢?

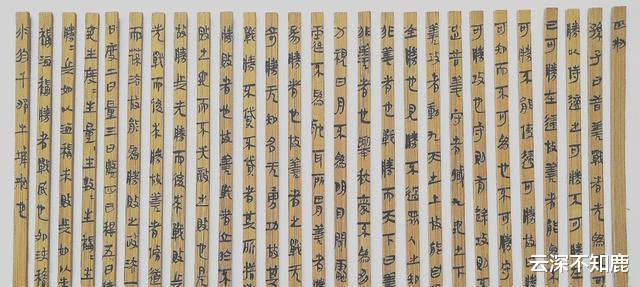

1972 年,在山东临沂一座汉代古墓里,人们找到了失传已久的《孙膑兵法》竹简 ,至此,之前一直存在的谜团终于得以破解。

从这些事里,能发现孙膑鲜为人知的一面,其狠辣程度超乎众人预料。怪不得《孙膑兵法》失传,孙膑还遭砍脚之刑。那孙膑究竟做过啥呢?

【嫉贤妒能的庞涓】

孙膑在鬼谷子门下求学,同一时期,庞涓也拜入鬼谷子门下。他俩那关系,就跟亲兄弟似的,极为亲密,在师门相处得相当融洽。

春秋战国那会儿,鬼谷子堪称奇人。他作为纵横家开山之人,还是兵家重要代表,而且在谋略方面,那本事也是相当厉害。

鬼谷子有不少徒弟,然而真正学到他精髓的仅有四人。苏秦跟张仪,掌握了纵横之术的真谛。孙膑和庞涓,则是学到了鬼谷子兵法的真传。

两人学成后,商量着一块下山,打算辅佐君主、实现志向。可师傅鬼谷子却劝孙膑,希望他能留在山上,给众多师弟当助教,协助自己教学。

鬼谷子见过很多人,看人的眼光相当独到。庞涓这人呐,容不得比自己强的,心眼还小。孙膑跟他一起学习时,没啥利益纠葛,相处倒还行。可要是都在朝廷当官,肯定没法共存,老实巴交的孙膑那时恐怕就会吃不少亏。

随后,庞涓独自下山。没多久,就凭本事获魏惠王重用。庞涓很争气,带领魏军接连打胜仗,一次次取得胜利,没辜负魏惠王的看重。

不过,朝堂大臣对这官场新秀庞涓满怀敌意。庞涓一冒头,就让他们好似啥都不行。大臣里好多是有封地的贵族,连魏惠王都得掂量他们的看法,庞涓面临的压力之大,不言而喻。

庞涓深感自身力量单薄,于是修书给孙膑,盼这位昔日同窗来魏国助力自己。孙膑太过单纯,没听老师劝阻,就应庞涓之邀奔赴魏国。

常言说得好,兄弟合力力量大。孙膑给予庞涓助力,让庞涓在魏国稳稳立足,得以在这片土地上扎下根来,这充分显示出两人齐心协作所带来的成效。

孙膑满心以为,兄弟俩终于能有机会大显身手、干出一番事业。可他压根没料到,前方竟有一场算计正暗暗等着他。

长久以来,庞涓自认为比孙膑厉害点。找孙膑帮忙,本想着带兄弟一把。但相处一段时间后,他猛地察觉,孙膑的本事居然超过了自己。

庞涓出身平常人家,孙膑却是魏国宗室后裔,和写《孙子兵法》的孙武同属一族。如此背景差异下,孙膑可获取的资源,远非庞涓能企及,这倒也不难理解。

庞涓这人小心眼,见不得别人比他强。孙膑的本事让他心里头直冒火,于是庞涓就琢磨着耍些手段,打算用计把孙膑给坑了,好除掉这个眼中钉。

魏惠王给孙膑定了罪,对他施加重刑。孙膑遭此变故,只能承受这残酷的刑罚,被魏惠王以某种罪名惩处,陷入困境。

长久以来,大家都搞错了:孙膑受的不是“膑刑”,而是“刖刑” 。“膑刑”是挖掉人膝盖软骨,“刖刑”是砍脚。这俩刑罚完全不一样,千万别再混淆。

庞涓这人心机深沉,擅长作秀。他一边设计坑害孙膑,另一边又向魏惠王求情保住孙膑性命。孙膑起初对他感激不已,觉得自己残废后人生无望,便一心辅佐庞涓,想报这份“救命之情” 。

但话说回来,世上哪有不透风的事。后来孙膑还是知晓了实情,竟发现一直以为的好友、“恩人”,居然才是导致自己落得这般凄惨境地的罪魁祸首。

然而那会儿孙膑出奇镇定,没急着报仇。他心里清楚,能保住命就万幸了。所以,他装作啥都不知道,来迷惑庞涓,同时也在瞅准时机,想法子赶紧脱身。

孙膑历经数年等待,机会终至。庞涓助力魏国,使其在一连串战事里屡战屡胜。齐国见状,专门派使者前往魏国,孙膑的转机也悄然来临。

孙膑不顾可能被庞涓察觉的风险,借齐国使臣随从牵线,成功与使臣取得联系。经过一番交流,使臣敏锐察觉,孙膑实是世间少有的杰出人才。

齐国当时对庞涓带领的魏军毫无应对之法,正为此犯难。这时碰见孙膑,使臣一下就察觉出,孙膑正是齐国急需之人。他们心意坚定,哪怕付出生命代价,也得把孙膑带回齐国。

之后几天,使臣在魏国大肆采购了许多齐国没有的物件。那时,外出的使臣采买本国未见的货品,回去献给国君和重臣是常见做法,就好比旅游时带些纪念品回来。

所以,当齐国使臣驾着一辆辆马车离开魏国时,压根没人料到孙膑竟藏在其中一辆车里。再说齐国是大国,谁都不会傻到去检查齐国使臣的马车。

孙膑顺利从魏国脱身,辗转到了齐国。因身体有残,孙膑想直接入朝当官不太现实。所幸,他获名将田忌看重,成了田忌的心腹谋士,常帮田忌想办法、出主意。

在彼时孙膑心中,仅有一个目标:要庞涓为早前的所作所为承担后果。他一门心思就想着,得让庞涓尝尝因过往举动带来的苦头。

【孙膑的复仇】

在公元前354年那会儿,孙膑终于盼来了个契机。当时的局势让孙膑瞅准了这个能施展自身才能的时机,对他而言,这是一次不可多得的机会。

不得不说,这事的起因跟孙膑、庞涓压根没关系,他俩完全是无辜被卷入的,根本就不该把他俩扯进来。

起初,赵国兴兵进攻卫国。卫国哪能敌过赵国的大军,毫无招架之力。可卫国和魏国是盟友,按先前订立的盟约,魏国便派大将庞涓带兵去援助卫国。

那会儿魏国势力正强盛,庞涓又是身经百战的名将。赵军吃了败仗,连都城邯郸都遭围困。关键时刻,齐国行动了。要知道,齐、赵本就是盟友,赵国遇困境,齐国按盟约得派兵相助。

孙膑一心盼着能跟庞涓对决,于是就鼓动田忌,让他主动站出来请求承担与庞涓交战的任务。

孙膑用围魏救赵这招,成功把庞涓的注意力吸引过来。庞涓没办法,只能撤兵。要知道,要是魏惠王出点状况,庞涓在朝堂就没了最大靠山,那他日后的处境肯定糟糕。

听闻庞涓大军快要杀过来,孙膑没含糊,赶紧留了些人继续围着城。之后,他就跟田忌一道,带着齐国军队的主力,朝着庞涓的方向冲过去,准备跟庞涓正面交锋。

头一回交锋,齐军这边打得不利索,边打边退。双方刚一交上手,齐军就呈现出节节败退的态势。

庞涓熟知兵法,怕中了诱敌深入的计谋。所以每到齐军曾扎营之地,他就下马去数齐军做饭用的土灶。头一天见有十万个,次日剩五万,第三天仅两万。很明显,齐军人数大幅减少,好多士兵都溜了。

到这时候,他没了后顾之忧,便率大军全力追赶。追到马陵道,这儿两边高山耸立,道路崎岖难行。魏军要是遭山上突袭,根本没地儿躲。可庞涓一门心思要干掉孙膑,还觉得魏军实力强,就没把这当回事。

魏军刚走到马陵道中段,刹那间,山上猛地燃起大片火光,紧接着密密麻麻的箭像雨点般射来。庞涓此刻才发觉中了埋伏,然而,一切都来不及挽回了。

魏国那支大军遭遇覆灭,连主帅庞涓都在战场上丢了性命。这事儿一发生,魏国可就开始走下坡路,实力迅速衰弱下去。

到了这会儿,孙膑可算把心头大仇给报了。此前种种苦难与屈辱,皆在这复仇时刻化作乌有,他多年来的愤懑终于得以排解。

【孙膑的另一面】

1972 年,山东临沂挖出一座汉墓。墓里出土了大量文物,里头最关键的,当属消失多年的《孙膑兵法》。

这里面还记录了孙膑鲜为人知的一面。在诸多记载里,这部分内容此前并不为大众所熟知,它揭示出孙膑未被广泛了解的那部分特质。

孙膑用兵的关键思路是谋划,不光琢磨敌方,连己方也在他谋划范围内。在他眼中,世间如同棋局,每个人皆为棋子。他用兵秉持的准则是:只要能赢,啥手段都使得出来。

赵国找齐国求救时,多数人认为应直接出兵与庞涓带领的魏军主力交锋。可孙膑却提议,拿赵国都城邯郸当饵,让赵魏死磕,齐军趁机去偷袭魏国都城,这便是有名的围魏救赵之策。

孙膑一心只求打胜仗,对于赵国君主和大臣们的生死安危,他压根就没放在心上。

虽说赵国和齐国是盟友,可终究不是自家人,算计也就算计了。但孙膑连自家阵营的人都算计,这就不太能让人接受,毕竟大家本应齐心,而非窝里斗。

在攻打魏国都城之际,为把庞涓给骗住,孙膑专门选了两名都大夫带兵去攻城,借此迷惑庞涓,让其放松警惕。

孙膑选这两人,是瞅准他俩没能力,去攻城肯定得输。其实打一开始,孙膑就将这两人跟他们带的兵,都当成可舍弃的棋子,压根没指望他们能成事。

可他压根没跟这些人讲,他们其实是当诱饵用的,还让两位都大夫立下军令状。结果呢,那两位都大夫连同手下的士兵,最终全都在战场上丢了性命。

孙膑能获胜,靠的是拿人命去堆,这手段比起白起和项羽来,更让人瞧不起。白起、项羽的行为已为人诟病,孙膑此举,更是恶劣到让人难以接受。

白起把40万赵军坑杀,是替秦国着想,想减少自家士兵的死伤。项羽同样坑杀了秦军投降的士兵,也是为自己的人马考虑。但孙膑为了赢,连自己都算计,这就有点太不地道了。

他这算计利用自家人的用兵法子,后世王朝根本不待见。这种做法不受认可,怪不得《孙膑兵法》后来都没了声响,在世间近乎绝迹。

打仗不过是个法子,并非最终目标。就像孙兵,一门心思只晓得算计,自家人都坑害。到最后啊,人心都没了。打败仗不可怕,可要是把人心搞丢了,那可就全完啦,啥都没指望了。