原创 廖久明 鲁迅研究动态

作者简介

廖久明:博士毕业于华东师范大学中文系,师从陈子善先生,主要从事中国现代文学史料及中国近现代史研究工作。现为四川省哲学社会科学重点研究基地——四川郭沫若研究中心主任、乐山师范学院文学与新闻学院三级教授、西南大学文学院兼职硕导、《郭沫若学刊》副主编、四川省第九批学术和技术带头人、中华文学史料学会常务理事、中国现代文学研究会理事、中国郭沫若研究会常务理事、四川省郭沫若研究会副会长、四川省鲁迅研究会副会长。

出版学术著作4部:《高长虹与鲁迅及许广平》《一群被惊醒的人——狂飙社研究》《高长虹年谱》《中国现代文学史料研究举隅》,主编出版资料选集4部:《郭沫若家世》《郭沫若研究文献汇要·史实卷》《郭沫若研究文献汇要·交往卷》《郭沫若研究文献汇要·教育、新闻出版、书信、书法卷》(该卷与人共同主编),作为第一副主编出版4卷本《高长虹全集》,在《中国现代文学研究丛刊》、《新文学史料》、《鲁迅研究月刊》等报刊发表学术论文近百篇,主持国家社科基金重点项目、后期资助项目各1项,四川省社科规划项目3项,连续3次独立获得四川省社科优秀成果三等奖,作为第二责任人获得四川省社科优秀成果二等奖1项。

“幻灯片事件”之我见

在《呐喊·自序》《俄文译本〈阿Q正传〉序及著者自叙传略》《藤野先生》等文章[①]中,鲁迅毫无例外地将自己弃医从文的原因与“幻灯片事件”联系起来。直到21世纪初,绝大部分中国大陆学者都相信鲁迅的说法。日本学者却经历了一个由怀疑到否定的过程:“以竹内好为代表的鲁迅研究者,认为鲁迅的传记叙述中存在‘传说化’和‘虚构’,但并未直接否认《藤野先生》的纪实性自传性;20世纪60年代后《藤野先生》作为课文进入日本高中国语教科书,与此同时,有关作品的认定也发生了重要变化。那就是,由诸如究竟有无‘幻灯事件’,何以弃医从文的讨论和解读,变成了对《藤野先生》的体式定性,即由自传性文章变成了小说。”[②]

尽管日本学者的观点于上世纪80年代初就传入了中国大陆,“却很少被重视和利用,更没有被广大读者熟悉和接受”[③]。2005年以来,随着《鲁迅与仙台——鲁迅留学日本东北大学一百周年》[④](2005年)、《鲁迅:跨文化对话:纪念鲁迅逝世七十周年国际学术讨论会论文集》[⑤](2006年)、《鲁迅与藤野先生》[⑥](2008年)在中国大陆的出版和一些日本学者到中国来宣传自己的观点,中国大陆学者出现了明显的分化(仅罗列与仙台时期的鲁迅有关且提到“幻灯片事件”的文章):或者相信其观点[⑦],或者模棱两可[⑧],或者不相信其观点[⑨],或者未提其观点(其原因既有可能是回避日本学者的说法,也有可能是不知道日本学者的说法)[⑩]。为了重新树立中国大陆学者对“幻灯片事件”真实性的信心,更为了搞清楚事实的真相,笔者拟对日本学者的观点提出不同的看法。若有不当之处,欢迎批评指正。

一、日本学者对“幻灯片事件”的质疑

通读译介到中国大陆的文章,可以知道日本学者质疑“幻灯片事件”真实性的理由有八个,现罗列如下:

一、没有找到鲁迅作品中描写的幻灯片:“根据目前掌握的资料,笔者认为,日俄战争时期,经常放映有关幻灯或电影是一个历史事实,但是,处决俄国侦探场面的原始资料,同鲁迅作品中的描写有所不同。笔者认为鲁迅所描写的处决俄国侦探的幻灯场面,是采取了夸张和虚构的方法,为的是强调说明日俄战争条件下,旅居仙台留学的鲁迅实现了弃医从文的转变。”[11]

二、三篇文章中描写的“处决方法”不同:“在《呐喊·自序》和《著者自叙传略》中的处决方法是斩首,而在《藤野先生》中却是枪决。”[12]

三、三篇文章中的“围观者”有差异:“在《呐喊·自序》和《藤野先生》中,出现了围观者(中国民众),而在《著者自叙传略》中,却没有涉及围观者。”[13]

四、三篇文章中的“时间”不同:“《〈呐喊〉自序》写的是日俄战争时,上生物学课的课间。而《著者自叙传略》是日俄战争时的一个偶然的时间,《藤野先生》却是第2学年上细菌学课的富余时间。”[14]

五、三篇文章中的“地点”不同:“《著者自叙传略》以外,都明确写着仙台医专。”[15]

六、三篇文章中“医专学生的反应”不同:“《著者自叙传略》没有涉及。可是《〈呐喊〉自序》中写到,‘我在这一个讲堂中,便须常常随喜我那同学们的拍手和喝采。’《藤野先生》中则强调了同学们全都拍手、喝彩,欢呼‘万岁’。”[16]

七、三篇文章中“关于鲁迅的看法”不同:“《〈呐喊〉自序》中写到,‘这一学年没有完毕,我已经到了东京了,因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事’,放弃了医学。《著者自叙传略》中写到了俄探处刑的事,日后就直接谈起提倡新文艺运动。《藤野先生》中则是富有小说式的表达,‘但在那时那地,我的意见却变化了’。”[17]

八、鲁迅在仙台医专的同学记不记得是否看过中国人作为俄探斩首的幻灯片:“‘幻灯事件’的高潮是观众的鼓掌喝采和对此情此景不能附庸的‘我’的存在。在黑暗的映场,一个人听着一般看客对战争影片狂热拍手喝采的场面,只有剧场内的情景才符合。事实上的问题是周树人的同学之中没有一个人记得‘幻灯事件’。尤其值得注意的是大家都证明‘拍手喝采’是不可能的。”[18]

鲁迅曾经上过课的教室。冯雷摄

二、对“幻灯片事件”质疑的看法

现在,笔者逐一发表自己的看法。

一、目前虽然没有找到鲁迅作品中描写的幻灯片,中日学者却分别找到了来自同一底片的两张照片:中国学者隗芾以《关于鲁迅弃医学文时所见之画片》为题公布于《社会科学战线》1980年第3期的照片原载《满山辽水》画册,该画册出版于大正元年(1912年)十一月二日;日本学者太田进以《资料一束——〈大众文艺〉第1卷、〈洪水〉第3卷、〈藤野先生〉——》、《关于鲁迅的所谓“幻灯事件”——介绍一张照片》为题公布于日本《野草》1983年6月号、《西北大学学报》1983年第4期,该照片“是一位朋友送给我的,但原载杂志弄不清楚”[19]。据太田进公布的照片的说明文字可以知道,该照片的拍摄时间是1905年3月20日。鲁迅此时已来仙台半年时间,他离开仙台则是在一年后的1906年3月左右,也就是说,他完全可能在仙台看见该照片。由于以下两个原因,可以断定这两张来自同一底片的照片至少曾经出现在两种印刷品上:一、尽管这两张照片的主要内容相同,但是两边人物有多少之别;二、两处照片的说明文字不同。如此一来,鲁迅看见该照片的可能性便大大增加。并且,鲁迅并不是完全没有看见由该照片制成的幻灯片的可能。中川爱咲的细菌学课(即鲁迅在《呐喊·自序》中所写的微生物学,在《藤野先生》中所写的霉菌学)是从1906年1月开始的,接近一年的时间足以将该照片制成幻灯片并进行销售、放映。根据以下两个事实可以知道,我们不能因为东北大学医学系细菌学教室保存的15张日俄战争幻灯片中没有《俄国奸细之斩首》便否认它的存在:一、据调查,“在课堂上,时间有富余时,就让学生看日俄战争时局的幻灯”:“根据文部省‘忠君爱国、鼓舞节操’的精神,在学校放映时局幻灯是受奖励的(《战时地方教育上的经营》小册子1905年2月21日,文部省普通学务局编集)。医专是从什么时候开始放映日俄战争时局幻灯片的不太清楚,据鲁迅的同学说,好像是经常放映”;二、东京市浅草区并木町的鹤渊幻灯铺1905年1月6日在《河北新报》上刊登了这样的广告:“出售俄国电影第2部15张,第4部20张,第7部30张,第8部30张”。[20]根据以上两个事实可以知道,当时制售了不少反映日俄战争的幻灯片,鲁迅看过的幻灯片应该不止现存的15张。况且,即使鲁迅看的是照片而不是幻灯片,也不足以改变事情的本质:“看报纸上的照片,鲁迅会产生同样的感情上的震动,正不必非看幻灯片不可。”[21]

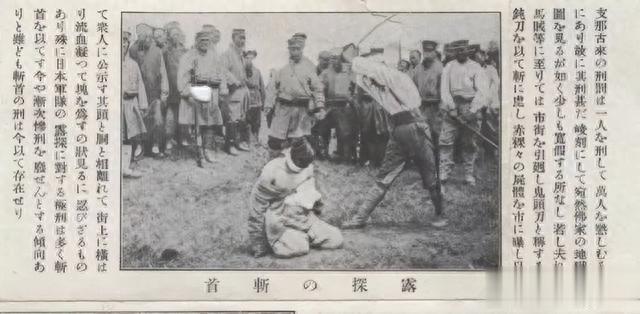

二、《藤野先生》说日军处决中国人的方式是“枪毙”的主要原因应该是为了照顾语感。鲁迅曾如此介绍自己的写作经验:“我做完之后,总要看两遍,自己觉得拗口的,增删几个字,一定要它读得顺口……”[22]可以这样说,“读得顺口”已经成了鲁迅的写作习惯。现在我们来看看该部分文字写到“枪毙”的三处文字:“我接着便有参观枪毙中国人的命运了”、“给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了”、“此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们”。很明显,如果将第一处改为“我接着便有参观砍中国人的头的命运了”有些拗口。既然鲁迅凭语感在第一处写下了“枪毙”二字,那么在第二、三处写下“枪毙”便是一种顺笔而为的行为。由于鲁迅回到中国前后,不但看见过闲看枪毙的人,还看过闲看砍头的人[23],所以第三处的“枪毙”同时包含“枪毙”和“斩首”两种处决方式,从这个角度说,“枪毙”与“斩首”两个词在鲁迅作品中可以互换。至于具体的处决方式,可以肯定为“斩首”:首先,与“幻灯片事件”描述情况完全一致的现存照片《俄国奸细之斩首》显示日军处决中国人的方式为“斩首”;其次,《满山辽水》刊登的该照片的说明文字也证明了此点:“中国古来之刑,在于杀一儆众,故其刑极为严酷,宛如所见之佛家地狱图,毫不宽贷。若夫捕至马贼,游街之后,以所谓鬼头刀之钝刀处斩,裸尸曝市示众。尸体身首异处,横抛街头,血流凝聚成块,状不忍睹。/尤其日军对俄国奸细所处之极刑,多用斩首。今虽有废除惨刑倾向,但斩首之刑,目前仍存。”[24]正如说明文字所言,为了达到震慑的作用,“日军对俄国奸细所处之极刑,多用斩首”。

三、《呐喊·自序》《俄文译本〈阿Q正传〉序及著者自叙传略》认为“幻灯片事件”发生在日俄战争时期的原因为:首先,日俄战争爆发的时间是1904年2月8日至1905年9月5日,鲁迅是1904年9月初来到仙台的,也就是说,鲁迅到仙台一年后日俄战争才结束;其次,战争结束并不意味着相关报道结束,此后相当长一段时间内一定还有许多报道;其三,尽管“幻灯片事件”发生在日俄战争结束以后,幻灯片上的事情却发生在日俄战争期间;其四,鲁迅写作这两篇文章的时间是在事情发生近二十年后,记忆难免出错——《藤野先生》没有出错是因为只写了“第二年添教霉菌学”的时候而没有涉及到日俄战争。综合以上因素,鲁迅在这两篇文章中将“幻灯片事件”与日俄战争联系起来很正常。至于正确时间,则可以断定是鲁迅到仙台医专后的第二学年即1906年初[25]:不管是《呐喊》中的“这一学年没有完毕,我已经到了东京了”还是《藤野先生》中的“第二年添教霉菌学”都告诉我们,“幻灯片事件”发生时间是1906年初。据调查,鲁迅离开仙台前后的情况为:1906年2月下旬,鲁迅多次不来上课,个别要好的同学去看望并知道他要离开仙台;经常接触的四位同学铃木逸太、杉村宅朗、山崎喜三、青水今朝雄凑在一起,搞了个临时送别会,在米粉店或别的什么地方吃了点甜食之后,到照相馆拍了张纪念照片;后来,鲁迅不辞而别;3月6日,中国驻日公使馆留学生监督李宝巽向学校发出鲁迅的退学申请书;3月15日,仙台医专批准鲁迅退学。[26]由此可知,鲁迅看见该幻灯片的时间很可能是1906年2月中下旬。

四、在笔者看来,三篇文章中的“围观者”、“地点”、“医专学生的反应”、“关于鲁迅的看法”有差异的原因很简单:这是三篇不同的文章,鲁迅有权根据其主旨决定哪些详写、哪些略写、哪些不写。

五、鲁迅在仙台医专的同学的回忆不一定正确。(一)从事情发生的情景来说,给鲁迅留下深刻印象的可能性更大一些。我们知道,一个人的一生要经历很多事情,只有留下深刻印象的事情才有可能留在记忆中。在观看日俄战争幻灯片时,日本同学只是作为课堂余兴在观看,在观看中国人作为俄探被斩首的幻灯片时,只是作为日俄战争幻灯片之一在观看,这种情况很难留下深刻印象。从“我在这一个讲堂中,便须常常随喜我那同学们的拍手和喝采”可以知道,鲁迅最初在观看时与日本同学并无多大差别,其原因应该与当时的日本是东方的代表而俄国是西方的代表有关。但是,在看见中国人作为俄国侦探被日军斩首的场景时,鲁迅意识到了自己的中国人身份,于是被强烈震撼,这种情况是能够留下深刻印象的。为了证明笔者的说法有道理,不妨看看鲁迅与藤野先生对“惜别”照片的不同记忆。鲁迅离开仙台前,藤野先生将一张背后写有“惜别”的照片赠送给他。1926年鲁迅写作《藤野先生》时,当时的情景还历历在目:“将走的前几天,他叫我到他家里去,交给我一张照相,后面写着两个字道:‘惜别’,还说希望将我的也送他。但我这时适值没有照相了;他便叮嘱我将来照了寄给他,并且时时通信告诉他此后的状况。”[27]1936年鲁迅逝世后,当人们问及此事时,藤野先生已经完全没有印象:“他大概曾到我家来辞过别,最后的会面是什么时候,却已忘记了,一直到死还把我的相片挂在房里,真是让人欣慰的事,上面这样的情形,这相片照得什么样子,并在什么时候送给他的,也记不起了”[28]。值得庆幸的是,“惜别”照片还在,否则完全可能因为藤野先生“记不起了”而被人认为这又是鲁迅虚构的故事之一。(二)从回忆的情景上说,鲁迅的可信度更大一些。鲁迅是在没有外部环境干扰的情况下回忆的,他的回忆更有可能接近事实;鲁迅同学的回忆却是在证明一件重大事情是否发生的情况下回忆的,更有可能回避事实。(三)从回忆的时间上说,鲁迅的可信度也更高一些。鲁迅的《呐喊·自序》写于1922年12月3日、《俄文译本〈阿Q正传〉序及著者自叙传略》写于1925年5月26日、《藤野先生》写于1926年10月12日,它们距离鲁迅离开仙台只有二十年左右的时间,留下的印象应该更清晰一些;仙台鲁迅记录调查会的人员采访鲁迅同班同学的时间是1974年前后,此时距离鲁迅离开仙台的时间已经接近七十年,留下的印象应该更模糊一些。由于没有找到能够证明鲁迅说法的幻灯片,所以不能够能断定鲁迅的回忆是正确的。不过,因此认为鲁迅的说法是“虚构”、其同学的回忆却“正确”[29]的做法却不可取,正确的做法应该是对双方的回忆都存疑。需要说明的是,尽管新岛淳良、吉田富夫都引用了鲁迅的日本同学的回忆来证明自己的观点,他们实际上都没有否认鲁迅看过中国人作为俄国侦探被斩首的场景:“大约周树人是在仙台的剧场里或某一个杂耍场里,作为观众当中独一无二的中国人看到了处死中国人的场面,他亲耳听到雷鸣般的掌声和喝彩声(鲁迅记述道:‘这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳’)”[30];“‘幻灯事件’决不是某一天在阶梯教室,即在细菌学课堂上的空余时间里所突然发生的事,而是在留学生周树人的日常生活中反复出现的事。”[31]笔者想说的是,既然鲁迅有可能在“剧场”或者“日常生活中”看过中国人作为俄探被斩首的电影或者幻灯片,那么,就对鲁迅情感的影响而言,它们与鲁迅在阶梯教室看幻灯片之间到底有什么本质的区别?

三、对“幻灯片事件”质疑的质疑

面对日本学者的质疑,笔者觉得还有三个问题需要请教:一、鲁迅在当时会想到为自己弃医从文的原因虚构这样一个故事么?二、这符合鲁迅的性格么?三、如果“幻灯片事件”是虚构的,那么到底是什么原因促使鲁迅最终决定弃医从文?现在,笔者就结合以上三个问题谈谈自己的看法。

鲁迅晚年后声誉日隆,逝世后甚至被抬上神坛的地步,写作“幻灯片事件”前后的鲁迅的影响却并没有这么大。据与鲁迅有过深交的高长虹回忆,1924年9月底他到北京的时候,“周作人在当时的北京是惟一的批评家”,“直到《语丝》初出版的时候,鲁迅被人的理解还是在周作人之次”[32]。正因为如此,高长虹到北京后,希望结识的人是周作人、郁达夫。[33]不但此时的鲁迅影响有限,并且此时的鲁迅对自己也缺乏信心:《新青年》时期,早已意识到自己“决不是一个振臂一呼应者云集的英雄”的他为新文化运动“呐喊”助威是因为钱玄同的邀请[34],《新青年》的团体散掉后,他便“彷徨”起来[35]。在《呐喊·自序》和《俄文译本〈阿Q正传〉序及著者自叙传略》中,鲁迅非常清楚地表达了对自己作品作价值的怀疑:“这样说来,我的小说和艺术的距离之远,也就可想而知了,然而到今日还能蒙着小说的名,甚而至于且有成集的机会,无论如何总不能不说是一件侥幸的事,但侥幸虽使我不安于心,而悬揣人间暂时还有读者,则究竟也仍然是高兴的”[36];“我虽然已经试做,但终于自己还不能很有把握,我是否真能够写出一个现代的我们国人的魂灵来”[37]。此时的鲁迅,绝对想不到人们后来会把他捧上神坛,因此虚构这样一个故事便于后人发挥。换一个角度说,如果他要虚构,作为小说家的鲁迅完全可以虚构得天衣无缝,以免给人们留下虚构的痕迹。实际情况则是,这三篇文章存在不一致的地方,因此被一些人发现后认为“幻灯片事件”是虚构的故事,这恰恰从反面正面它不是虚构的。

我们知道,鲁迅在和许寿裳探讨“中国民族性中最缺乏的是什么”的时候,认为“我们民族最缺乏的东西是诚和爱,——换句话说:便是深中了诈伪无耻和猜疑相贼的毛病”[38]。所以,为了改造国民性,鲁迅极力反对“瞒和骗”,主张“睁了眼看”:“中国人的不敢正视各方面,用瞒和骗,造出奇妙的逃路来,而自以为正路。在这路上,就证明着国民性的怯弱,懒惰,而又巧滑。一天一天的满足着,即一天一天的堕落着,但却又觉得日见其光荣。”[39]这样一个人,会为了给自己脸上贴金去虚构一个故事么?并且一而再再而三地重复么?正如鲁迅自己所说:“我自然不想太欺骗人,但也未尝将心里的话照样说尽,大约只要看得可以交卷就算完。”[40]也就是说,为了达到“不想太欺骗人”的目的,鲁迅不过是“未尝将心里的话照样说尽”,并不是无中生有地虚构。试想想,一个时时“无情面地解剖”自己的人、一个声称“我要骗人”[41]的人,他真的会骗人么[42]?历史和现实都告诉我们,恰恰是那些声称自己从不骗人的人才最喜欢骗人。众多事实还告诉我们,鲁迅是一个淡泊名利的人:“《新青年》时代,所用笔名是‘鲁迅’,……写《阿Q正传》则又署名‘巴人’,所写随感录大抵署名‘唐俟’,……他为什么这样做的呢?并不如别人所说,因为言论激烈所以匿名,实在只如上文所说不求闻达,但求自由的想或写,不要学者文人的名,自然也更不为利”[43];“诺贝尔奖金,梁启超自然不配,我也不配,要拿这奖金,还欠努力”[44]。所以,根据鲁迅诚实和淡泊名利的性格可以断定,他绝不会虚构这样一个故事。

笔者要问的第三个问题是:如果“幻灯片事件”是虚构的,那么到底是什么原因促使鲁迅最终决定弃医从文?根据许寿裳的回忆可以知道,鲁迅与他讨论国民性问题的时间是“东京弘文学院预备日语”的时候。也就是说,改造国民性实际上也是鲁迅选择学医的原因之一:“他后来所以决心学医以及毅然弃医而学文学,都是由此出发的。”[45]既然如此,如果要改造国民性,鲁迅完全可以继续学医。他后来选择通过弃医从文的方式来改造国民性,一定是学医期间发生了重大事情。为了探讨这一问题,不少学者投入了大量的时间和精力,据笔者粗略统计,除“幻灯片事件”外,人们还找到十多个原因。不过在笔者看来,尽管人们对这些原因的多数分析有道理,最终导致鲁迅决定弃医从文的原因却是“幻灯片事件”:不仅因为鲁迅多次强调此点,而且因为“幻灯片事件”发生后不久鲁迅就离开了仙台。量变质变规律告诉我们,当量变达到质变的临界点时,一般需要一个偶然事件才能导致量变最终完成并达到质变,犹如一座岌岌可危的大厦需要一阵微风来吹倒一样。“幻灯片事件”至少是这样一阵微风,使已经对学医意义感到怀疑的鲁迅最终决定弃医从文。我们再来看看鲁迅对“幻灯片事件”的描写:“其时正当日俄战争的时候,关于战事的画片自然也就比较的多了,我在这一个讲堂中,便须常常随喜我那同学们的拍手和喝采。有一回,我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显出麻木的神情。据解说,则绑着的是替俄国做了军事上的侦探,正要被日军砍下头颅来示众,而围着的便是来赏鉴这示众的盛举的人们。”[46]从这段文字可以看出,尽管幻灯片中的日军在砍中国人的头,鲁迅并没有写他对日军的不满,却非常详细地写了他对围观的中国人的不满,由此可知,鲁迅具有非常强烈的自我批判意识。正是这一强烈的自我批判意识,才使鲁迅在仙台那种特殊环境下看见该幻灯片时产生强烈震撼,决定弃医从文以便改变自己国家人民的精神。

综上所述,“幻灯片事件”至少可以做如下表述:在仙台期间,鲁迅在细菌学教室(也有一定可能是在电影院里或者日常生活中)看见“给俄国人做侦探,被日本军捕获,要‘斩首’了,围着看的也是一群中国人”的场景(有很大可能是通过幻灯片看见的,也有一定可能是通过电影或者图片看见的),受到强烈震撼,“便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的”,加上其他因素的影响,鲁迅最终决定弃医从文,于是离开仙台,前往东京。

对鲁迅,中国大陆的研究者曾经将其捧上神坛,一切以鲁迅的是非为是非,这种做法很明显不对。不过,多数日本学者研究“幻灯片事件”的做法同样不可取:由于一些细节问题便不相信鲁迅反复强调的说法,甚至对与鲁迅的说法完全一致的照片《俄国奸细之斩首》视而不见或者轻描淡写,却想方设法去证明鲁迅的说法是“虚构”的。在笔者看来,研究任何一个对象都应该如陈寅恪所说:“应具了解之同情,方可下笔。”[47]只有如此,才有可能既不匍匐于研究对象的脚下,也不凌驾于研究对象的头上,从而客观、公正地评价自己的研究对象。

注释:

[①] 1930年5月16日根据《自叙传略》增补修订而成的《鲁迅自传》(现收入《集外集拾遗补编》)也提到了“幻灯片事件”,也许是两篇自传的相关内容基本相同的缘故吧,日本学者很少引用该篇自传中的相关文字。

[②]潘世圣:《事实·虚构·叙述——〈藤野先生〉阅读与日本的文化观念》,《华东师范大学学报》2011年第1期。

[③]黄乔生:《“鲁迅与仙台”研究述略》,《北京科技大学学报》2006年第1期。

[④]鲁迅·日本东北大学留学百周年史编辑委员会编、解泽春译:《鲁迅与仙台——鲁迅留学日本东北大学一百周年》,中国大百科全书出版社,2005年。该书重点为“鲁迅的生涯”,3篇日本学者的文章都对“幻灯片事件”表示怀疑、1篇中国学者的文章也一定程度上认可了日本学者的观点:东京大学名誉教授丸山升在《鲁迅与那个时代》中如此写道:“一个人为什么会立志于文学,并不是一个用简单的语言所能说得清楚的事情。鲁迅也一样,有许多资料表明,他从小时候起,就对神话、传说很感兴趣。即使有近乎于幻灯事件的事实,如果没有那样的素质,也绝不会突然产生立志于文学的想法”(第28页);仙台鲁迅记录调查会的渡边襄在《鲁迅与仙台》中集中发表了他怀疑“幻灯片事件”真实性的六个理由(本文将引用,在此略);东北大学名誉教授、东洋大学教授阿部兼也在《弃医从文》中如此写道:“仙台医学专门学校时代,鲁迅实现了从医学到文学的转向。/有关当时的情况,如鲁迅本人所叙述的那样。但是其内容有几个疑点。特别是《〈呐喊〉自序》中的叙述,值得商榷”(第82页);北京鲁迅博物馆研究员黄乔生在《“鲁迅与仙台”研究述略》中如此写道:“渡边襄比较了鲁迅在有关的三篇文章(《〈呐喊〉自序》《俄文译本〈阿Q正传〉序及著者自叙传略》《藤野先生》)中在时间、地点、处刑方法、旁观者、医专学生的反应和鲁迅的看法等几个方面的不同记述。例如关于处刑方法,《藤野先生》中说是枪杀,而其他两篇中则说是斩首。他的结论是,《藤野先生》是‘以仙台医专时代为素材的自传体的创作’,鲁迅在文章中对事实进行了艺术加工(《幻灯事件的事实依据与艺术加工》,《鲁迅研究资料》第16辑)。这种创作手法在鲁迅的回忆性散文中并不鲜见。他可能会有记忆不准确的时候。或者为了行文方便和取得叙述效果,会把不同时期的材料放在一起,让某个人物出现在本没有出现的场合。《朝花夕拾》中这样的例子还有一些,如《琐记》中的衍太太,按当地习俗,不可能像鲁迅描写的那样亲临病危的鲁迅父亲的床前,高声呼喊,大搞迷信活动和瞎指挥”(第109页)。

[⑤]绍兴文理学院等编:《鲁迅:跨文化对话:纪念鲁迅逝世七十周年国际学术讨论会论文集》,大象出版社,2006年。收入本书的《鲁迅的〈藤野先生〉是“回忆性散文”还是小说》在讨论会上便引起了强烈反响,辽宁师范大学的王吉鹏教授坚决不同意“东北大学鲁迅研究课题组”负责人大村泉教授在该文中的看法。2006年11月8日的《中华读书报》以《日学者称〈藤野先生〉为“虚构小说”》为题介绍了大村泉和王吉鹏的主要观点,《语文新圃》2006年第12期以《〈藤野先生〉为“虚构小说”》为题转载了该报道,《语文教学与研究:读写天地》2006年第12期的《读写新闻》栏转载了《日本学者称〈藤野先生〉为虚构小说》的新闻,原始出处待查。阿部兼也在《关于藤野教授对鲁迅解剖学笔记的批改》中如此写道:“我们可以把《藤野先生》看作是一篇自传性的作品,但不能说那里所写的一切都是事实。譬如,鲁迅说,他在仙台医学专门学校的教室里看日俄战争的幻灯片时,其中有日军处死为俄军做侦探的中国人的画面,他因此而受到极大的打击。并且说,那个处刑的场面是枪杀。但是,在他的另一部作品《〈呐喊〉自序》中却说是斩首。我认为,一味地追究哪个是事实,哪个不是事实没有什么意义。当时的仙台乃至日本全国,有关战况的报道家喻户晓,枪杀、斩首的画面随处可见。即使是弄清了事实的真伪,也无关大局。就是说,鲁迅的记述,还是真实地反映了当时日俄战争气氛下的社会状况。”(第401页)

[⑥]《鲁迅与藤野先生》出版委员会编、解泽春译:《鲁迅与藤野先生》,中国华侨出版社,2008年。该书的重点是“医学笔记”的解读,在10篇解读文章中,以下文章都在鲁迅的回忆散文《藤野先生》前冠之以“小说”之名(括号中的数字为次数):《仙台医专的医学教育与藤野先生的授课情况》(坂井建雄,8)、《关于鲁迅“解剖学笔记”中藤野严九郎批注的“注意”》(刈田启史郎,1)、《没有批改的“解剖学笔记”的秘密》(刈田启史郎,3)、《藤野先生批注的“注意”》(笹野百合,1),该书中其他部分的以下文章也如此:《藤野先生与考福学的展开》(西川一诚,1)、《戏剧中描写的藤野先生》(石垣政裕,20)、《藤野先生的故乡——福井县芦原市的故事》(辻博信,1)、《惜别百年 今后日中友好的展望(座谈会)——第21次芦原市日中友好亲善少年使节团汇报会》(2)。

[⑦]如:《“幻灯事件”与“找茬事件”——竹内好的别样解读》(张景兰:《河南大学学报》2006年第6期)、《重释鲁迅所经历的幻灯片事件》(索良柱,《文学教育(上)》2008年第2期)、《孤独的东方摩罗诗人——鲁迅留日生涯和“弃医从文”的背后》(李兆忠,《理论学刊》2008年第7期)、《对竹内好关于鲁迅文学成因及“幻灯事件”的解读》(张明,《东岳论丛》2009年第12期)。

[⑧]如:《“鲁迅与仙台”研究述略》(黄乔生,《北京科技大学学报》2006年第1期)、《从“幻灯片事件”到“铁屋子”寓言:启蒙者的位置》(张慧瑜,《鲁迅研究月刊》2009年第4期)、《刍论鲁迅从仙台的离开》(王正容、江渝,《现代语文(文学研究版)》2009年第11期)、《走近“学习时代”的鲁迅——〈鲁迅与藤野先生〉读记》(周燕芬,《鲁迅研究月刊》2010年第4期)、《主体魅影与空间置换——从“幻灯片事件”重读鲁迅》(张慧瑜,《汉语言文学研究》2011年第3期)、《幻灯片·翻译官·主体性——重释“幻灯事件”兼及鲁迅的“历史意识”》(罗岗、徐展雄,《杭州师范大学学报》2011年第5期)、《“现代”主体的浮现与历史记忆的改写——以“幻灯片事件”、〈鬼子来了〉、〈南京!南京!〉为例》(张慧瑜,《文艺研究》2012年第2期)、《从影像到文字:东西方视角下的鲁迅文学道路转向——从“幻灯片”事件谈起》(原平方,《山西农业大学学报》2011年第10期)、《论鲁迅“仙台神话”的价值》(陈启明,《绍兴文理学院学报》2012年第4期)、《塑造启蒙文学者的“理想典型”——鲁迅“仙台叙述”的再探讨》(林分份,《中山大学学报》2013年第1期)、《〈惜别〉与鲁迅“弃医从文”——太宰治利用〈圣经〉虚构之意图》(蔡超,《重庆三峡学院学报》2013年第1期)、《竹内好笔下的鲁迅形象——以〈藤野先生〉的译文为媒介》(吴光辉、余祎延,《学术月刊》2013年第7期)、

[⑨]如:《善意与温情——“鲁迅与仙台”研究的基调》(黄乔生,《鲁迅研究月刊》2006年第6期、《西南民族大学学报》2006年第6期)、《有关当前鲁迅研究中的几个问题》(王吉鹏,《上海鲁迅研究》2006年秋季号)、《不是医生,是“病痛”——由〈远火〉再谈鲁迅的“弃医从文”》(姜异新,《鲁迅研究月刊》2007年第1期)、《“仙台经验”与“弃医从文”——对竹内好曲解鲁迅文学发生原因的一点分析》(高远东,《鲁迅研究月刊》2007年第4期)、《弃医从文精神创痛的深情抚慰——〈藤野先生〉研究》(张学义,《鲁迅研究月刊》2007年第7期)、《关于“幻灯事件”的“诗”与真实问题——兼谈我遗失的一份文献》(王锡荣,《上海鲁迅研究》2007年夏季号)、《老虎尾巴东墙上的藤野照相》(张学义,《鲁迅研究月刊》2009年第8期)、《事实·虚构·叙述——〈藤野先生〉阅读与日本的文化观念》(潘世圣,《华东师范大学学报》2011年第1期)。

[⑩]如:《疾病·“救人”·“救国”——对医学背景上鲁迅“弃医从文”过程的再认识》(赵江滨、江定,《鲁迅:跨文化对话——纪念鲁迅逝世七十周年国际学术讨论会论文集》,大象出版社,2006年)、《弃医从文:鲁迅的言说策略》(吕晓英,《鲁迅研究月刊》2008年第1期)、《从“弃医从文”到定居上海——再论鲁迅的思想文化个性》(李生滨,《纪念鲁迅定居上海80周年学术研讨会论文集》,上海社会科学院出版社, 2009年)、《鲁迅的“幻灯片事件”与亚洲想象困境》(张慧瑜,《粤海风》2009年第2期)、《从〈藤野先生〉看鲁迅“弃医从文”的思想》(王琦,《甘肃教育》2009年第8期)、《〈藤野先生〉:鲁迅如何写老师》(钱理群,《语文建设》2009年第9期)、《鲁迅文学的起源与文学鲁迅的发生——对“弃医从文”内部原理的再认知》(符杰祥,《文学评论》2010年第2期)、《重读“幻灯片事件”:现代性空间与内在的暴力》(张慧瑜,《文艺理论与批评》2010年第3期)、《鲁迅“弃医从文”深层动机的心理探析》(张龙福,《青岛大学师范学院学报》2010年第3期)、《“铁屋子”的寓言与“棺木里的木乃伊”——重读鲁迅的“铁屋子”寓言》(张慧瑜,《中国图书评论》2012年第4期)、《鲁迅:“幻灯片事件”与“国民性”的构建》(程巍,《中华读书报》2010年6月9日)、《仙台的“鲁迅讲堂”还好吗?》(陈希我,《美文(上半月)》2011年第5期)、《仙台时期对鲁迅的影响》(顾红亚,《华夏文化论坛》2011年第6辑)、《鲁迅“弃医从文”新解》(张映勤,《西安晚报·文化周刊》 2011年10月23日)、《为何到仙台去学医?》(钱婉约,《中国图书评论》2012年第3期)、《从〈藤野先生〉一文管窥鲁迅思想成长》(徐敏奎,《扬州教育学院学报》2012年第3期)、《〈藤野先生〉中鲁迅的爱国情怀》(龙莲明,《文学教育(下)》2012年第9期)。

[11]渡边襄著、董将星译:《鲁迅的“俄国侦探”幻灯事件——探讨事件的真实性和虚构性》,刘伯青等主编:《日本学者中国文学研究译丛》第3辑,吉林教育出版社,1990年,第174页。本文曾以《幻灯事件的事实依据与艺术加工》为题节录、译载于《鲁迅研究资料》第16辑(天津人民出版社,1987年)。以下文章持类似看法:《关于鲁迅的所谓“幻灯事件”——介绍一张照片》(太田进著、韩倩斌译,《西北大学学报》1983年第4期)。

[12]渡边襄、董将星译:《鲁迅的“俄国侦探”幻灯事件——探讨事件的真实性和虚构性》,刘伯青等主编:《日本学者中国文学研究译丛》第3辑,吉林教育出版社,1990年,第170页。以下文章持类似看法:《鲁迅与仙台》(渡边襄,《鲁迅与仙台——鲁迅留学日本东北大学一百周年》,中国大百科全书出版社,2005年,第70页)、《周树人的选择——“幻灯事件”前后》(吉田富夫著、李东木译,《鲁迅研究月刊》2006年第2期)、《关于藤野教授对鲁迅解剖学笔记的批改》(阿部兼也,《鲁迅:跨文化对话:纪念鲁迅逝世七十周年国际学术讨论会论文集》,大象出版社,2006年,第401页)、《评注〈藤野先生〉》(渡边襄,《鲁迅与藤野先生》,中国华侨出版社,2008年,第108页)。

[13]渡边襄,董将星译:《鲁迅的“俄国侦探”幻灯事件——探讨事件的真实性和虚构性》,刘伯青等主编:《日本学者中国文学研究译丛》第3辑,吉林教育出版社,1990年,第170页。以下文章持类似看法:《鲁迅与仙台》(渡边襄,《鲁迅与仙台——鲁迅留学日本东北大学一百周年》,中国大百科全书出版社2005年版,第70页)。

[14]渡边襄:《鲁迅与仙台》,鲁迅·日本东北大学留学百周年史编辑委员会编、解泽春译:《鲁迅与仙台——鲁迅留学日本东北大学一百周年》,中国大百科全书出版社2005年版,第70页。

[15]渡边襄:《鲁迅与仙台》,鲁迅·日本东北大学留学百周年史编辑委员会编、解泽春译:《鲁迅与仙台——鲁迅留学日本东北大学一百周年》,中国大百科全书出版社2005年版,第70页。

[16]渡边襄:《鲁迅与仙台》,鲁迅·日本东北大学留学百周年史编辑委员会编、解泽春译:《鲁迅与仙台——鲁迅留学日本东北大学一百周年》,中国大百科全书出版社2005年版,第70页。

[17]渡边襄:《鲁迅与仙台》,鲁迅·日本东北大学留学百周年史编辑委员会编、解泽春译:《鲁迅与仙台——鲁迅留学日本东北大学一百周年》,中国大百科全书出版社2005年版,第70页。

[18](日)新岛淳良著、左自鸣译:《〈藤野先生〉一一其诗与事实》,广西师范学院外语系编:《文学评论译文集》,广西师范学院印刷厂印,1985年,第34页。以下文章持类似看法:《周树人的选择——“幻灯事件”前后》(吉田富夫著、李东木译,《鲁迅研究月刊》2006年第2期)

[19]太田进著、韩倩斌译:《关于鲁迅的所谓“幻灯事件”——介绍一张照片》,《西北大学学报》1983年第4期。

[20]渡边襄:《鲁迅与仙台》,鲁迅·日本东北大学留学百周年史编辑委员会编、解泽春译:《鲁迅与仙台——鲁迅留学日本东北大学一百周年》,中国大百科全书出版社,2005年版,第68-72页。

[21]黄乔生:《“鲁迅与仙台”研究述略》,鲁迅·日本东北大学留学百周年史编辑委员会编、解泽春译:《鲁迅与仙台——鲁迅留学日本东北大学一百周年》,中国大百科全书出版社,2005年版,第109页。

[22]鲁迅:《南腔北调集·我怎么做起小说来》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社,2005年,第526页。

[23]“我们中国现在(现在!不是超时代的)的民众,其实还不很管什么党,只要看‘头’和‘女尸’。只要有,无论谁的都有人看,拳匪之乱,清末党狱,民二,去年和今年,在这短短的二十年中,我已经目睹或耳闻了好几次了。”(鲁迅:《三闲集·铲共大观》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社,2005年,第107页。)

[24]隗芾:《关于鲁迅弃医学文时所见之画片》,《社会科学战线》1980年第3期。

[25]日本当时的学制是每学年三学期:“按明治三十七(一九O四)年当时的规定,属于三学期制,第一学期:九月十一日至十二月二十四日;第二学期:一月八日至三月三十一日;第三学期:四月八日至七月十日(明治二十九(一九O六)年九月以后,改为前期、后期的两学期制)。”鲁迅上细菌学理论的时间是第二学年的第二学期,即1906年1月8日-3月31日(鲁迅在仙台的记录调查会著,马力、程广林译:《鲁迅在仙台的记录》,薛绥之主编:《鲁迅生平史料汇编》第2辑,天津人民出版社,1982年,第90、100页。)

[26]鲁迅在仙台的记录调查会著,马力、程广林译:《鲁迅在仙台的记录》,薛绥之主编:《鲁迅生平史料汇编》第2辑,天津人民出版社,1982年,第163-166页。

[27]鲁迅:《朝花夕拾·藤野先生》,《鲁迅全集》第2卷,人民文学出版社,2005年,第318页。

[28]藤野严九郎:《谨忆周树人君》,史沫特莱等:《海外回响——国际友人忆鲁迅》,河北教育出版社,2000年,第79页。

[29](日)新岛淳良著、左自鸣译:《〈藤野先生〉一一其诗与事实》,广西师范学院外语系编:《文学评论译文集》,广西师范学院印刷厂印,1985年,第38页。

[30](日)新岛淳良著、左自鸣译:《〈藤野先生〉一一其诗与事实》,广西师范学院外语系编:《文学评论译文集》,广西师范学院印刷厂印,1985年,第38页。

[31]吉田富夫著、李东木译:《周树人的选择——“幻灯事件”前后》,《鲁迅研究月刊》2006年第2期。

[32]高长虹:《一点回忆——关于鲁迅和我》,《高长虹全集》第4卷,中央编译出版社,2010年,第353-355页。

[33]廖久明:《高长虹年谱》,人民出版社,2012年,第33页。

[34]鲁迅:《呐喊·自序》,《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社,2005年,第439-441页。

[35]鲁迅:《南腔北调集·〈自选集〉自序》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社,2005年,第469页。

[36]鲁迅:《呐喊·自序》,《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社,2005年,第442页。

[37]鲁迅:《集外集·〈俄文译本〈阿Q正传〉序及著者自叙传略〉》,《鲁迅全集》第7卷,人民文学出版社,2005年,第83页。

[38]许寿裳:《回忆鲁迅》,《挚友的怀念——许寿裳忆鲁迅》,河北教育出版社,2000年,第110页。

[39]鲁迅:《坟·论睁了眼看》,《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社,2005年,第254页。

[40]鲁迅:《坟·写在〈坟〉后面》,《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社,2005年,第299-300页。

[41]鲁迅:《且介亭杂文末集·我要骗人》,《鲁迅全集》第6卷,人民文学出版社,2005年,第503页。

[42]在竹内好看来,鲁迅再三说“我不写真实”,“只是艺术家象儿童似地寻求纯粹的真实的内心痛苦的表白”(竹内好著,李心峰译:《鲁迅》,浙江文艺出版社,1986年,第160页)。

[43]周作人:《鲁迅的青年时代·关于鲁迅》,《少年沧桑:兄弟忆鲁迅》,河北教育出版社,2000年,第240页。

[44]鲁迅:《270925 致台静农》,《鲁迅全集》第2卷,人民文学出版社,2005年,第73页。

[45]许寿裳:《回忆鲁迅》,《挚友的怀念——许寿裳忆鲁迅》,河北教育出版社,2000年,第110页。

[46]鲁迅:《呐喊·自序》,《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社,2005年,第438页。

[47]陈寅恪:《冯友兰中国哲学史上册审查报告》,《金明馆丛稿二编》,上海古籍出版社,1980年,第247页。