1916年6月7日,黎元洪在北京的东厂胡同宅邸正式接替已故的袁世凯担任中华民国第三任总统,出席就职典礼仪式的有段祺瑞、溥伦、徐世昌、冯国璋等人。

此时的黎元洪只不过是国务院总理段祺瑞手中的傀儡总统,北洋政府的军政大权全部都在段祺瑞的手里。

然而,黎元洪想要做一个拥有实际权力的总统,从而导致他的总统府和段祺瑞的国务院之间产生了极大的矛盾,史称“府院之争”。

在段祺瑞的任命之下,徐树铮当上国务院秘书长,但他依旧保持着平时张扬跋扈的作风,自认为有段祺瑞作为后台,根本就不把黎元洪放在眼里。

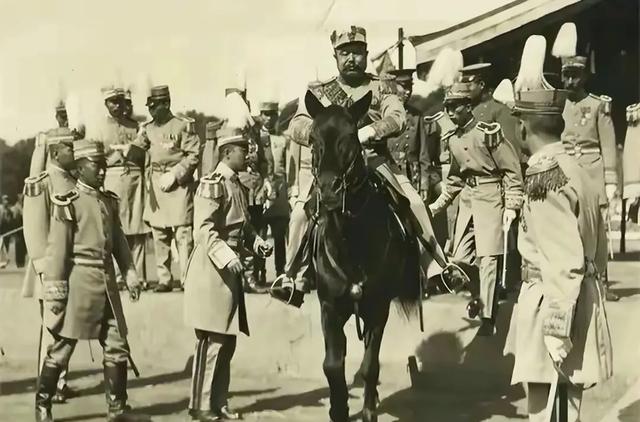

段祺瑞

徐树铮本来应该负责跟总统府之间的沟通,把国务会议决定的重大事项呈报给黎元洪,征求黎元洪的同意,并且让黎元洪盖上大印然后公布出去。

可是,徐树铮根本不跟黎元洪进行沟通,只是催促他赶快盖上大印,完全就是把他当成了一个专门负责盖上大印的总统。

在涉及国务院和总统府的事情上,孙洪伊身为黎元洪极力推荐的内务总长,他为了维护黎元洪的权益,经常跟段祺瑞和徐树铮发生争吵。

1916年8月下旬,湖南官员郭人漳等人向国务院递交一份提案,提案当中写道:“福建省长胡瑞霖在担任湖南财政厅长的时候,做了许多徇私枉法,贪污受贿的行为。”

由于胡瑞霖与“皖系”一派的关系比较密切,徐树铮就没有把这件事情提交到国务会议上进行讨论,还私自以国务院的名义为胡瑞霖进行辩护和开脱。

徐树铮

当孙洪伊得知这件事情以后,非常气愤,于是跑去质问段祺瑞。

段祺瑞自知有些理亏,只是随口骂了一句:“又铮(徐树铮)荒唐”。

看到自己的权力被徐树铮肆意践踏,孙洪伊一怒之下提出辞去内务总长的职务。

得知孙洪伊提出辞职的消息,黎元洪非常震怒,他气愤地说道:“现在哪里还是责任内阁制,简直就是国务院秘书长制。”

在黎元洪与段祺瑞的一致挽留之下,孙洪伊最终同意不再辞职,但却提出了一个条件,那就是“必须要对国务院秘书长的职权做出限制”。

段祺瑞勉强答应了这个条件......

很快,在段祺瑞、孙洪伊等其他国务委员的共同制定之下,国务院出台了一份《限制北洋政府国务院秘书厅职权章程》,其中专门对国务院秘书长的职权做出了限制。

随着这份《限制北洋政府国务院秘书厅职权章程》的出炉,虽然限制了徐树铮的职权,但是也导致了徐树铮与孙洪伊之间的矛盾变得更加尖锐。

就在这个时候,总统府秘书长张国淦提出辞职,在孙洪伊的推荐之下,黎元洪任命丁世峄担任总统府秘书长。

丁世峄与张国淦不同,他是坚决反对段祺瑞的。

丁世峄上任之后,就以“总统府和国务院的职权极不明确”为由,提出“制定一个总统府与国务院之间的办事规程”,目的是让总统府和国务院之间具有明确的分工。

经过一番讨论,总统府和国务院最终达成了五条折中的意见:

“一,总统不出席国务会议,但需将国务会议议事日程先呈总统。

二,总统可以随时查看国务会议议事记录。

三,紧要军政事件,国务委员需要直接向总统汇报。

四,总统认为国务会议议决事项有不合者,可命总理及该管国务委员说明理由,如说明后仍有不合之处,可交回复议一次。

五,每日呈阅的文件及呈请用印,需由国务院秘书长亲自送到总统府。”

这样一来,总统府的权威提高了许多,而国务院的权势遭到了挤压,从而引起了段祺瑞的心里不满。

很快,段祺瑞就从内务总长孙洪伊身上找到了实施报复的机会。

1916年9月上旬,孙洪伊在对内务部进行整顿的时候,裁撤了一批高级官员,这些被裁撤的高级官员纷纷表示出了强烈不满的情绪。

眼看有机可乘,作为孙洪伊的死对头的徐树铮当然不会放过,他开始从中煽风点火,极力鼓动这些被裁撤的高级官员去平政院上诉,控诉孙洪伊“违法裁员”的举动。

徐树铮

平政院受理这起事件以后,经过一番调查,正式做出了一个裁定,那就是“撤销内务部的裁撤令,准许被裁撤的高级官员官复原职”。

但是,面对平政院的裁定结果,孙洪伊的态度是拒绝接受。

孙洪伊给出的拒绝理由是:“平政院设立的法律依据是袁世凯在位期间修改的《中国民国约法》,这个部门的合法性令人质疑,根本没有资格受理诉讼事件。”

除此之外,孙洪伊还准备把平政院的裁定结果提交到国会进行审议。

孙洪伊在担任内务总长之前曾经是国会议员之一,在国会里面拥有不少的人脉关系,而且国会里面也有许多议员厌恶段祺瑞和徐树铮的作风,如果把这件事情提交到国会进行审议,势必是非常有利的。

孙洪伊

然而,段祺瑞根本不给孙洪伊机会,他直接以国务院的名义拟定了一道“执行平政院裁决结果”的命令,命令徐树铮前往总统府让黎元洪盖上大印。

可是,在不久之前出台的《限制北洋政府国务院秘书厅职权章程》当中,其中第五条明确规定:

“政府命令,须由国务员副署后送总统府盖印发表。”

因此,由于段祺瑞让徐树铮送往总统府盖上大印的这道政府命令涉及到内务部,应该先由内务总长孙洪伊副署之后,黎元洪才能盖上大印。

孙洪伊当然不可能副署......

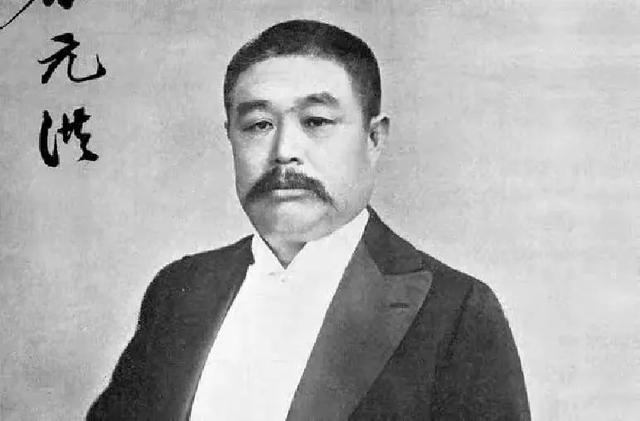

黎元洪

由于孙洪伊拒绝副署,黎元洪以此为理由,始终不肯盖上大印。

随后,孙洪伊给黎元洪呈上咨文,他希望黎元洪以总统的名义把平政院的裁定结果提交到国会进行审议,很快就得到了批准。

但是,黎元洪虽然身为中华民国总统,其实他并没有可以直接绕过段祺瑞而处理内阁事务的权力,他只是想要给段祺瑞施加一点压力而已。

段祺瑞多次派遣徐树铮去总统府,但双方的分歧比较严重,每次都是黎元洪拒绝盖上大印。

段祺瑞

看到这种结果,段祺瑞非常恼怒,甚至对黎元洪发出略带威胁的警告:“黎大总统若是不肯盖上大印,就是对内阁的不信任,说得严重一些,你就是在故意破坏责任内阁制!”

而黎元洪丝毫不惧段祺瑞的威胁,坚持声称自己是根据北洋政府的法律办事。

直到这个时候,这是原先由内务总长孙洪伊和国务院秘书长徐树铮之间的“府院之争”,逐步上升到了黎元洪和段祺瑞之间的矛盾。

眼看孙洪伊坚决不让步,以及黎元洪坚决不妥协,段祺瑞一怒之下再出了一个狠招。

1916年10月18日,徐树铮拿着一份国务院人事任免命令来到总统府,要求黎元洪盖上大印。

黎元洪接过任免令一看,内心大吃一惊,上面写着“孙洪伊着即免职”几个大字,而且段祺瑞已经在上面副署。

黎元洪当即恼羞成怒,向徐树铮怒吼道:“你们说的算话,我说的便不是话吗?”

而向来嚣张跋扈的徐树铮也不甘示弱,他丝毫不把黎元洪放在眼里,双方在总统府进行了一番激烈争吵。

看到黎元洪的强硬态度,徐树铮只好无功而返......

在接下来的几天时间里,徐树铮又多次来到总统府进行催促,他甚至威胁黎元洪说:“如果孙洪伊不肯辞去内务总长的职务,就不允许他进入国务院的大门!”

孙洪伊认为,段祺瑞免去自己的职务不合法规。

当然,孙洪伊作为黎元洪的心腹,黎元洪自然站在他的一边。

根据当时内阁成员的人事任免制度,内阁成员免职主要包含两种途径:一是内阁成员自己提出辞职,经过总统盖上大印同意提交给国会批准;二是国会通过弹劾案,经过总统盖上大印之后方可生效。

因此,身为国务院总理的段祺瑞,根本不具备免去孙洪伊的权力。

段祺瑞一直在背后操控,他让徐树铮反复来往于总统府,眼看借助免去孙洪伊职务来打压黎元洪的行动迟迟无法实现,他再也坐不住了,决定亲自出马向黎元洪施加压力。

1916年10月24日,段祺瑞突然来到总统府,当面要求黎元洪在人事任免令上面盖上大印。

即使段祺瑞亲自出马,黎元洪依然表现出了拒绝的态度。

此时的段祺瑞一改往日的沉寂,愤怒地说道:“既然黎大总统不肯免去孙洪伊的职务,那就免了我的国务院总理职务吧!”

听完这话,黎元洪心里开始发慌了。

黎元洪怎么也没有想到,段祺瑞竟然以辞职相威胁,无疑是在公开跟自己叫板,到现在自己又不是段祺瑞的对手,还不能跟他彻底闹掰。

黎元洪

于是,黎元洪便做出了让步,说道:“可以让孙洪伊自动辞去内务总长的职务,还是不要下这个免职令了!”

然而,当黎元洪劝说孙洪伊主动辞职的时候,孙洪伊就是不同意,还说道:“除非黎大总统下一份令免职,否则我绝对不会主动辞职!”

无奈之下,黎元洪只好请来北洋政府陆军总长兼参谋总长王士珍出面,让他劝说孙洪伊要以大局为重,主动辞去内务总长的职务,以此来化解当前面临的危机。

王士珍想出了一个办法,那就是“不用让孙洪伊辞去内务总长的职务,派他以北洋政府特使的身份出国考察,内务部由内务次长代行职权”。

这样一来,既可以满足段祺瑞打击孙洪伊的目的,又可以让孙洪伊保住自身的体面。

黎元洪认为这是一个绝佳的办法,当即表示赞同。

但是,孙洪伊却坚决不同意出国考察,性格倔强的他不肯服输,一心想要跟段祺瑞和徐树铮拼个鱼死网破。

就在这个时候,国会里面的一些议员主动站了出来,他们纷纷为孙洪伊撑腰,还列举出了徐树铮“蒙蔽总理”“侮辱总统”“伪造文书”“擅发院令”等七大罪状,联名六十余人一起弹劾徐树铮。

更有甚者,有的国会议员竟然直接弹劾国务院总理段祺瑞。

面对众人的联名弹劾,徐树铮有些心虚了,他对外放话说:“只要孙洪伊能够辞去内务总长的职务,维持总理的威信,可以将他调任为全国水利总长,或者让他当外省的省长。”

可孙洪伊就是毫不妥协,不愿接受其余的任何官职。

看到总统府与国务院之间的矛盾愈演愈烈,有人向黎元洪提出建议说:“我们不如把隐居在河南卫辉老家的徐世昌请来北京,让他组织责任内阁,以取代段祺瑞,凭借他在北洋派系当中的威望,必定不会引发什么乱子。”

黎元洪觉得,自己在段祺瑞的压迫之下,这个总统当得过于窝囊,索性直接采纳了这个建议。

徐世昌

于是,黎元洪派人前往河南卫辉,邀请徐世昌前来北京。

而徐世昌的回复更是简单明了:“我可以进京,但是黎大总统必须要答应我三个条件:一是拥护总统、二是维持总理,三是不入政界。”

徐世昌的意思十分明确,自己可以进京,但是绝对不会取代段祺瑞,可以前去调节总统府和国务院之间的矛盾。

话都说到了这个份上,黎元洪只能同意徐世昌提出的三个条件。

1916年11月16日,徐世昌抵达北京,居住在了北京的五条胡同,黎元洪赶忙前往拜访他。但是,两人的这次会面,除了说一些互相寒暄和问候之类的话以外,并没有说什么实际性的话。

黎元洪返回总统府之后,感觉与徐世昌的会面非常失望,总统府秘书长丁世峄劝他说:“总统不要过于灰心,半推半就乃是人之常情,徐世昌不会爽快地表示自己愿意当总理,段祺瑞是个心胸狭隘之人,如果总统率先发表一份委任徐世昌组建内阁的命令,段祺瑞必然负气出走,这样徐世昌就可以上台了。”

听完丁世峄的一番话,黎元洪觉得这个办法有些冒险,于是就没有采纳。

还有人提出建议说:“总统可以先让手握重兵的中华民国副总统冯国璋进入北京,然后再下令免去段祺瑞的职务。”

黎元洪认为,这种方式更加冒险,也是没有采纳。

大家都对黎元洪畏首畏尾的态度感到不满,索性不经黎元洪同意,直接向冯国璋发送电报,并在电报当中谎称“徐世昌已经同意组建内阁,望回电支持”。

冯国璋

可是,冯国璋并不是那么好骗的,他在北京遍布耳目,早就知道徐世昌不敢取代手握实权的段祺瑞。

冯国璋接到总统府发来的电报以后,只是简单回复了一句:

“内阁仍以维持现状为宜。”

看到冯国璋这个表态,黎元洪不免有些心灰意冷,自己想要驱逐段祺瑞的希望变得更加渺茫了。

1916年11月19日,徐世昌来到总统府,他对于这场“府院之争”提出一个两全其美的方法,就是同时免去内务总长孙洪伊和国务院秘书长徐树铮的职务。

此外,徐世昌还推荐让张国淦担任国务院秘书长。

徐世昌认为,张国淦之前担任过总统府秘书长,又当过内阁成员,跟总统府和国务院都保持着良好的关系,让他担任国务院秘书长是最为合适的人选。

由于没有更好的解决办法,黎元洪只能被迫接受徐世昌的建议。

第二天,黎元洪正式签发了一道总统令,宣布罢免孙洪伊的内务总长一职。

很快,段祺瑞也下了一道“罢免徐树铮的国务院秘书长一职”的命令,并且让徐树铮拿着免职令前往总统府找黎元洪盖上大印。

段祺瑞

黎元洪一边盖上大印,一边对徐树铮说:“我想要聘请你担任总统府军事顾问,你意下如何?”

然而,面对黎元洪的好意,徐树铮并没有领情,直接拿上盖好大印的免职令怒气冲冲地离开。

可是,段祺瑞心里实在不甘,他再次提出:“要把总统府秘书长丁世峄也免去职务,这样才算公平。”

尽管黎元洪觉得段祺瑞有点得寸进尺,但在徐世昌和冯国璋施压之下,他只好让丁世峄辞去总统府秘书长的职务,重新回到国会当一名议员。

就在徐树铮被免职两天以后,段祺瑞又向黎元洪提出三点质问:

一,现在总统府的一切措施,是否与责任内阁制的精神完全相符?

二,总统府经常延误国务院的呈阅公文,倘有贻误,其责任谁属?

三,经国务会议通过应当发布的命令,总统府经常拒绝盖印,能否说明理由?

对于段祺瑞提出的三点质问,黎元洪并没有给予回复。

随着孙洪伊和徐树铮的双双免职,丁世峄也辞去了总统府秘书长一职,总统府和国务院之间的矛盾看似已经解除,实则不然,双方之间依然是暗流涌动。