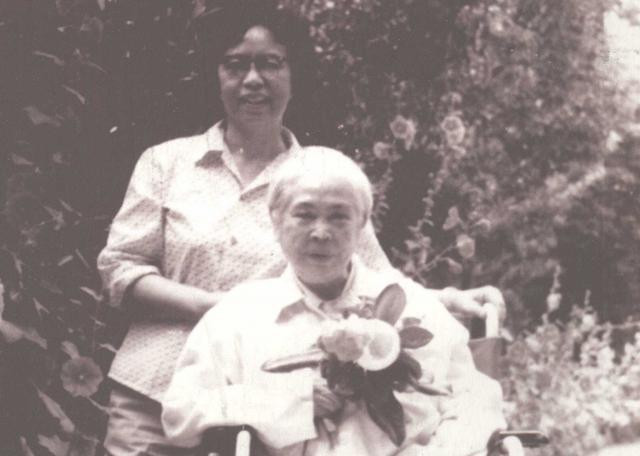

1979年9月,贺子珍被党中央接至北京,圆其建国30年后首访首都之梦。在京初期,她心情愉悦,除会见战友外,还欣然接受了记者采访。

1984年,贺子珍在上海逝世,讣告传至北京,众同志震惊遗憾。曾采访她的记者王行娟因故无法赴沪,仅发电报慰问。

收电报的小姑娘询问王行娟:“请问,贺子珍与您是何关系?”

王行娟思索片刻后答道:“同志。”

王行娟被问及贺子珍是否有遗憾时答道:“我常遗憾笔力不足,难以尽述贺子珍情感,诸多事宜,皆含泪记录。”

【遗憾一:1937年离开延安】

夫妻间偶有争吵实属正常,毛泽东与贺子珍的关系中,这种情况亦不可避免。

在瑞金,贺子珍买回一只鸡,警卫员询问做法。毛泽东主张炒食,因其喜硬食;贺子珍则认为应炖鸡汤,滋补身体,难得之物应善用。

两人因小事意见不合,遂发生争执。

结合刘英等人的回忆,众人普遍认为贺子珍离开延安的主因是赌气,与毛主席发生争执所致。

贺子珍性格倔强,其离开延安的原因复杂多样。

1935年长征途中,贺子珍为掩护战友被敌机炮弹击中,身负重伤。经抢救脱离危险,但体内仍留有几片弹片未取出。

因此,贺子珍身体欠佳,生育后更是虚弱不堪,长期感到精疲力竭。

毛泽东劝她休息,她坚持不肯。红军抵陕北后,贺子珍因热爱学习,屡次申请入抗大,终得批准,得以补课。

学习同时休养,并照顾新生儿李敏,性格倔强导致与毛泽东争吵后心情不佳。经深思熟虑,她决定前往苏联继续深造。

毛泽东闻讯,即令警卫员劝贺子珍。同时,贺子珍的多位战友亦相劝,言此时非常,不宜离去。然贺子珍决意已定,终乘飞机赴苏联。

她赴苏联前告知钱希均,计划赴苏学习两年后即回归中国。

然而,时机与命运皆有其定数。

两年后,她惊闻爱人再婚,顿时明白,自己再想回去已无望。

1959年,因曾志与毛主席的一场谈话,促成了贺子珍与毛主席在庐山的重逢。

1958年,贺子珍迁居南昌,战友曾志前往三纬路探望。数年未见,曾志深感贺子珍变化巨大,回忆井冈山往事,心中感慨万千。

她思索着贺子珍回国后毛主席未曾相见,便决定直接前往毛主席的住所。

“主席,我在南昌偶遇了一人,您猜猜是谁?”曾志问道。

“何人?”毛主席询问。

“子珍。”曾志回应道,言简意赅,清晰传达了她的应答,保持了对话的流畅与逻辑,用词准确无误。

闻贺子珍之名,毛主席遽然抬头望向曾志,急问:“她现状如何?”

曾志答:“她状况尚佳,谈及赣南往事,记忆犹新。外界传言她患病,但我观察,她并无病容。”

多年来,毛主席从女儿李敏处得知贺子珍身体欠佳,常患病。基于此,他对现今的贺子珍已有一定想象。

得知贺子珍在南昌,距庐山甚近,毛主席深情言道:“十年夫妻,我心甚念,极欲一见。”

曾志连忙回应:“没错,主席,您应当见一见。”

毛主席令曾志传达此事,后江西省委第一书记杨尚奎派妻水静同志秘密接贺子珍上山,1959年7月9日,贺子珍与毛主席相见。

这也是我们人生中的最后一次相见。

【遗憾二:未确认丢失的“小毛毛”】

1949年,贺子珍回国后不久,毛主席因挂念女儿,遂派人前往哈尔滨将李敏接至北京。

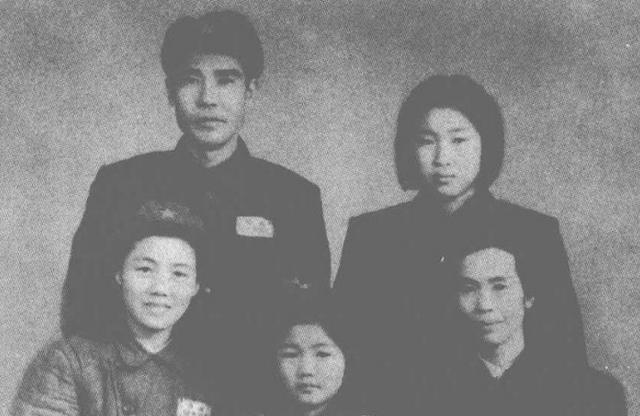

贺子珍在南方生活数十年,独居多时,女儿李敏仅偶尔前来探望。

贺怡,贺子珍之妹,觉姐姐孤寂,遂决意为姐寻找于江西失散之子毛岸红。

毛岸红是最具可能寻回的孩子,除李敏外,还有在苏联不幸夭折的“廖瓦”,二者之外,他成为寻找的重点。

1932年,毛岸红在福建长汀出生,被唤作“小毛毛”。毛主席戏言:“这孩子日后必有成就,比我多一个毛,前途无量。”

1934年长征前夕,因规定所限,贺子珍忍痛将孩子托付给毛泽覃留守游击。次年,毛泽覃牺牲,孩子小毛毛自此失去踪迹。

贺怡作为毛泽覃的妻子,对毛泽覃将孩子托付给何人的事并不知情。

革命早期,毛岸红是陪伴毛主席最久的孩子。曾碧漪忆述,她最后一次见到他时,孩子已约3岁,会向队伍招手。

1949年,贺怡急于为姐寻子,夜间疾行遭遇车祸,不幸身亡。毛主席闻讯,沉痛告知曾碧漪:“停止寻找,贺怡已逝,我心甚痛。”

多年后,此事渐被淡忘。直至50年代,贺子珍被告知,江西似有与毛岸红经历相仿的孩子,名朱道来。

贺子珍闻讯,即向江西省委求证。省委回寄照片,并告知孩子当年被送红军时,伴有一件小棉袄。

贺子珍忆起曾留给孩子小棉袄,即刻赴江西辨认。她依据两件事断定,这孩子很可能是她失散多年的小毛毛。

首先检查孩子是否有油性耳垢,其次观察有无轻微狐臭。贺子珍认为,孩子们遗传了毛主席的这些生理特征。

因此,她确信孩子是小毛毛。但随即,老红军朱月倩声称,这孩子是她与烈士丈夫霍步青所生。

事情至此骤然停滞,陷入僵局。

新中国建立后,众多革命干部面临寻找革命战争中寄养于民家的子女问题,部分父母已牺牲,还需确认烈士子弟身份。

战争动荡、记忆偏差及寄养家庭变动,致寻亲艰难。建国后,各级组织投入大量精力调研确认,但仍纷争不断,至今存未解之案。

主要原因是科技落后,无法确认身份。毛主席观孩子照片后称像毛泽覃,但仍不确定,遂决定交由组织培养。

根据记者与贺敏学的交谈记录,我们获取了更为详尽的信息。

贺敏学忆述,1954年赴京参会时,毛主席派员接他至中南海交谈,询问了关于疑似“小毛毛”孩子的寻获经过。

毛主席表示,他不便插手此事,建议可以找邓小平来处理。

贺敏学说:“小毛毛1970年初在上海与我女儿同办婚事。后他写信言病重,确诊肝癌。我即回信,让他找一位我认识的院长,但信至前,他已离世。”

王行娟忆述,贺子珍未提及认朱道来为子,但从贺敏学言谈中可知,他与朱道来保持联系且颇为照顾,此事贺子珍并不了解。

若贺子珍得知朱道来病逝,定会悲痛万分,尽管尚未证实。因此,贺敏学可能故意未向贺子珍透露此事。

【遗憾三:没有见到毛主席最后一面】

1979年,贺子珍在全国政协委员增补名单中,同时报纸上发布了她的照片。

此时,全国人民方知贺子珍依然健在。这一消息让大家恍然大悟,之前的种种猜测与疑虑瞬间烟消云散。

贺子珍收到全国各地众多信件,多为数十年未见的老战友寄来。此外,还有江西老乡致信,关切地叮嘱她保重身体。

还有一封福建龙岩来信,林大姑托人写道,贺子珍1930年托邓子恢将女儿寄养其家,并言解放后相见。但她现已78岁,仍未如愿见面。

此信实为致歉信,提及的女孩是她与毛泽东首子“毛金花”。该信再次触动了贺子珍的情感,令其心生波澜。

贺子珍因情绪复杂,向李敏表达愿望:她渴望前往北京,亲至天安门,瞻仰毛主席的遗容。

李敏将情况上报中央,邓小平获悉该信息后,表示了赞同意见。

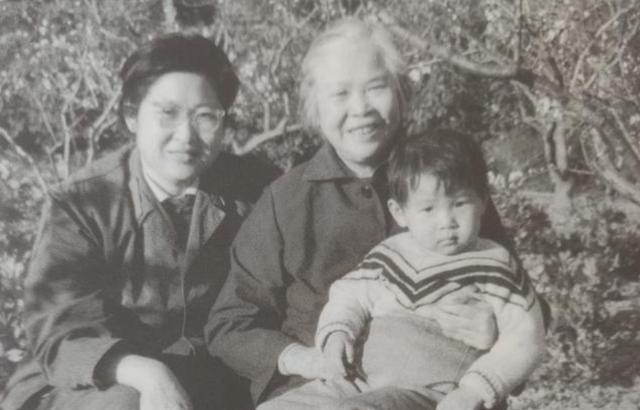

1979年9月,党中央安排专机接贺子珍至北京,她实现了心愿,参观了天安门,并前往了毛主席纪念堂。

1976年毛主席去世,贺子珍未能见最后一面。此次参观毛主席纪念堂,从某种程度上说,弥补了她未与主席告别的遗憾,成为了他们的最终相见。

赴纪念堂后,她周遭的医生、护士、服务员及子女均劝诫她,毛主席灵堂庄严,禁喧哗,免扰秩序。贺子珍守纪,频点头,铭记嘱托。

见到毛主席遗容,她泪水夺眶而出,再也无法抑制。

那是一种难以言明的情感,其深沉与复杂,他人无从得知。

在给毛主席的挽联上,贺子珍署名为:“永远秉承您的志向,战友贺子珍。”

她认为这个称谓极为贴切,她与毛主席始终是共同经历困难的亲密战友。

这种情感超越了时空界限,也超越了生死界限。

追求并实现永恒的目标,确保过程持续且稳定,逻辑清晰指引行动,用词精确表达意图,最终达成不朽的成就。

【后记】

1984年4月19日,贺子珍于上海逝世,终年75岁。

贺子珍逝世后,其骨灰安置问题经邓小平批示,决定安放于北京八宝山革命公墓一室。

李敏忆述,贺子珍生前对她有诸多嘱咐,皆可视为遗言。贺子珍给予李敏的精神财富,远胜于物质馈赠。

贺子珍留给李敏的遗产微薄,遗物中最贵重的是用毛泽东稿费购得的大彩电和手提录音机,李敏均捐赠给了医院。

她补充道,父母间的情感始终如一,从未消逝。