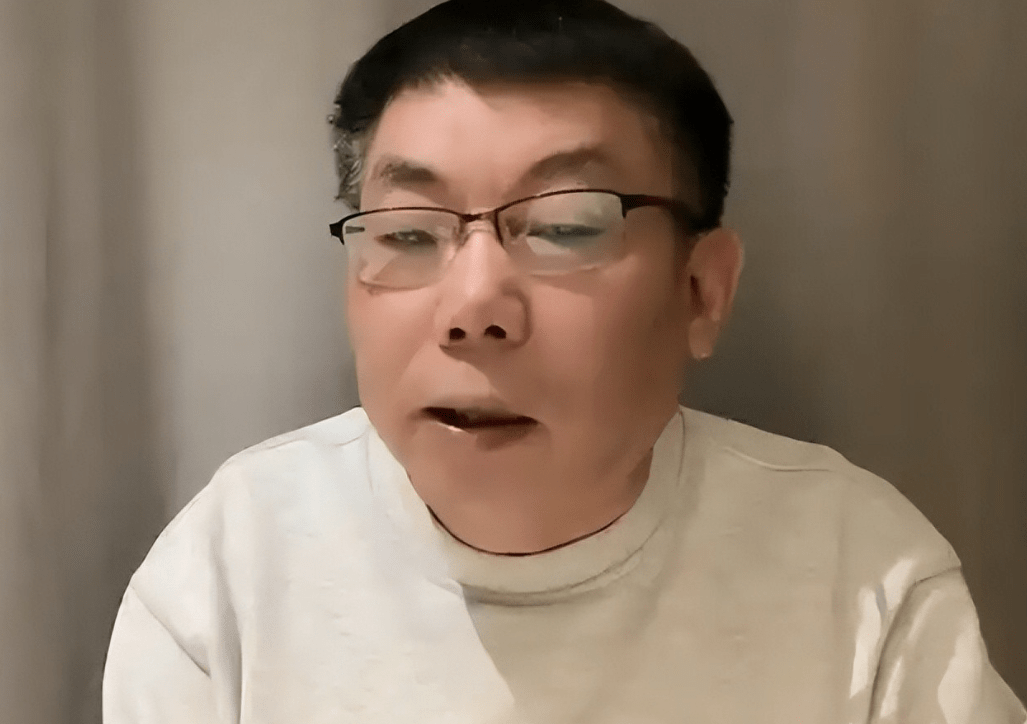

这注定是让人百感交集的一个问题:贺晓龙,一个以足球记者起家的体育评论员,现在为何频频出手炮轰国家乒乓球队?批评陈梦,质疑孙颖莎,抬杠刘国梁,连王楚钦的发球都不放过,还热衷于在社交媒体贴热点搞流量。

这到底是为体育献策,还是打着关注的旗号“薅”粉丝的羊毛?更重要的是,他的这些操作对中国乒乓球队的形象和体育精神又意味着什么?

贺晓龙,这个名字可能几年前还活跃在足球圈,但最近却成为乒乓球讨论的“熟面孔”。他从足球记者起家,一度通过犀利的批评圈了一波粉,后来逐步转战到乒乓领域,开始对国家乒乓球队的一举一动发表看法。结果呢?追捧和争议齐飞,一时间成为热门人物。

毫无疑问,评论体育热点并不是什么问题,但贺晓龙的方式着实让人摸不着头脑。他并不是乒乓球领域的“科班生”,却摆出了一副专业又内行的姿态。

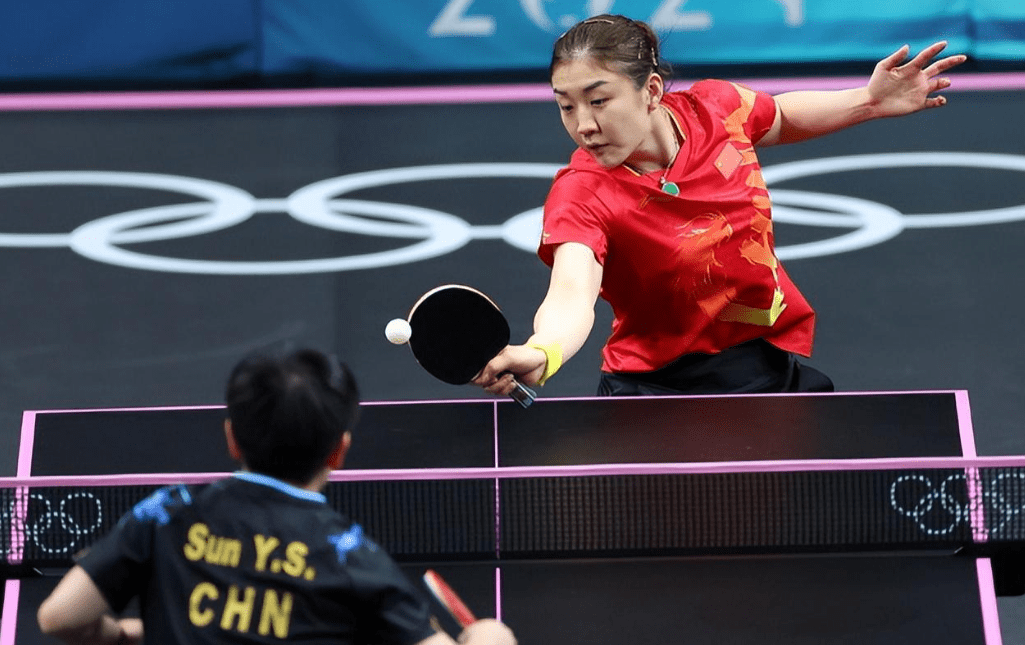

比如,他在2024年因为陈梦参加巴黎奥运会而怒喷中国女乒主教练马琳,甚至认为团队的决策有失公平,王曼昱比陈梦更应该获得单打资格。

然而,结果令人大跌眼镜,陈梦凭借出色的表现拿下奥运女单冠军,用成绩回击了质疑。这场“打脸”来得又快又猛,让人不仅怀疑,贺晓龙的这些尖酸言论到底是为了谁,又是为了什么?

聊到贺晓龙的评论风波,真的可以用“一地鸡毛”来形容。这些年来,他围绕国乒的几大主力运动员接连挑起争论,生怕自己被热点甩下。

首先是王楚钦的发球问题。贺晓龙多次指责王楚钦在比赛期间存在遮挡发球的违规嫌疑,并暗示这样的行为背后有刘国梁的默许。

就问一句,这种猜测有依据吗?王楚钦一直在赛场上以顽强的拼劲赢得尊敬,能在国际赛场上频频拿下关键比赛,靠的不正是他的硬实力吗?贺晓龙这种“说半句留半句”的方式,无异于给运动员泼脏水,却没拿出什么真正的证据。

再说孙颖莎。曾几何时,贺晓龙称她为“新生代的邓亚萍”,言辞之中给予了很高的期待,可反过头,却突然又冷嘲热讽,直说她还不够稳定,远不如前辈邓亚萍。

这样的态度转变,让不少孙颖莎的粉丝感到愤怒,也让外界质疑贺晓龙言论的初衷——这到底是情真意切,还是利用人气选手抬高自己?

至于陈梦夺冠之后,贺晓龙更是将枪口瞄准乒协主席刘国梁,直接指责他在乒联及WTT多个职位之间身兼数职,甚至暗示这样的“权力架构”可能会导致不公平的决策。

这番言论在网络上激起了不小的波澜,刘国梁和乒协方面没有正面回应,而外界的看法也呈现出两极化。不少人觉得,贺晓龙的批评过于情绪化,甚至有点“找茬”的意思。

贺晓龙特别讨厌饭圈文化。这一点,他多次公开表示过,称某些粉丝群体把体育偶像神化,把正常的讨论搞成“站队内斗”。然而,矛盾的是,他自己不也在制造一种“饭圈式”的对立吗?

比如,他公开支持王曼昱,并通过社交平台与王曼昱的粉丝群体营造“惺惺相惜”的互动,甚至“开绿灯”欢迎他们加入他的粉丝直播。

这种双面性实在让人难懂。嘴上喊着要理性评论,手底下却在搭建粉丝群体,拉拢情绪化关注。说到底,他的动作不就是为了赢得关注和流量吗?所谓的“反饭圈”,不过是一张颇具讽刺意味的遮羞布而已。

这样的做法不得不让人联想到另一位因舌战成名的评论员黄健翔。2006年世界杯,黄健翔因为解说中突如其来的激动言辞引发争议一度成为焦点,但不同的是,黄健翔凭借扎实的专业功底依然赢得了不少真球迷的尊重。

而贺晓龙的批评则更多显得情绪化、偏好化,缺乏扎实的专业依据。二者一比较,高下立见。

把争议炒热之后,接下来的“生意经”就摆在台面上了。2025年2月,贺晓龙公开宣布推出付费直播,并明确欢迎那些支持王曼昱的粉丝光临“现场”。

付费直播从来不是什么新鲜事,但贺晓龙的玩法却让人觉得味道不对。他炒作争议、引发粉丝对立,最终把争议变现、制造了一个个“付费围观”的热点。换句话说,他的流量变现并不是凭借专业和价值,而是靠搅动矛盾获取筹码。

这种模式对公众舆论的长期影响可想而知:运动员的形象被过度消费,体育项目的核心价值被流量冲淡。

我们原本希望看到的是有深度有温度的讨论,而不是铺天盖地的情绪和口水战。这样的行为,看客可能一时觉得热闹,但长远看,对中国体育是严重损害。

贺晓龙的频繁“炮轰”可谓一把双刃剑。一方面,他的言论确实提高了公众对一些争议问题的关注;但另一方面,他不断挑起情绪化对立,本质上并未真正服务乒乓球的发展。

通过贺晓龙的案例,我们不禁要反思:国内体育环境是否需要更多客观理性的声音?体育项目的正面形象该如何在“流量优先”的时代受到保护?

运动员用实力捍卫自己的职业尊严,评论员是否也该用客观性和专业性守住自己的立身之本?贺晓龙的做法无疑拉低了这条底线。到头来,只能让人感慨一句:外热内虚,终究难撑久长。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。