一个摄影师,一生致力于用镜头记录世界,却为何在离婚后选择“净身出户”?难道只是为了事业,还是另有隐情?我们常说,艺术家多情,但王文澜的人生轨迹却让人难以琢磨。

从最初的家庭责任,到身心俱疲的离婚,再到再起的事业巅峰,他的选择,既有牺牲,也有坚守。背后的故事,不仅仅是一场简单的离婚与分手,更是一段艺术与家庭、责任与梦想之间的博弈。

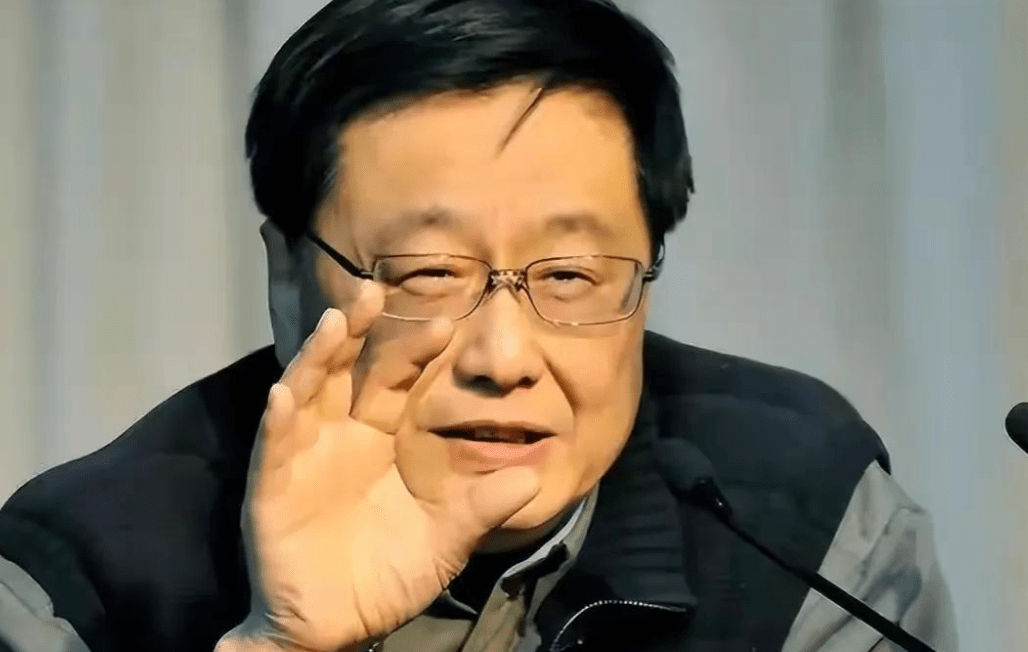

王文澜的摄影之路,可以说是一条典型的“天命之路”。从小便展现出强烈的摄影天赋,他的舅舅成了他摄影生涯的引路人。

那个年代,摄影并不是一项人人都能接触到的艺术,而在王文澜的身上,这份兴趣与才华不仅仅局限于拍摄美丽的风景或者人文。

上山下乡运动,参军入伍,他通过镜头记录了一个个激动人心的瞬间,尤其是在唐山大地震和华东水灾的报道中,他亲自深入灾区,用镜头定格了人民在灾难面前的坚韧与团结。

他的作品成为了历史的见证,展现出他不仅仅是一个普通的摄影师,更是历史的记录者、社会责任的担当者。

不过,作为一个艺术家,王文澜的视角和使命感,早就超越了一般人的认知。摄影对他来说,更多的是一种历史使命感,而不仅仅是艺术创作的途径。

他的镜头,记录了这个时代的风云变幻,也让世界看到了中国人民的坚强和不屈。王文澜的影像,不仅反映了眼前的景象,更承载了时代的重量,仿佛一把刀,切割着时间的层次。

那么,这个情感充沛的摄影师,私人生活又是什么样的呢?与倪萍的婚姻,是他人生中最大的转折点之一。1996年,两人因倪萍的新书《日子》而相识。

倪萍的情感经历并不平凡,曾与导演陈凯歌有过一段感情,这段过往显然给她留下了不可磨灭的痕迹。

王文澜的出现,仿佛是一剂解药,在她的生活中注入了温暖与支持。而两人结婚后的日子,虽然低调,却也充满了爱与责任。

然而,命运并未给这段婚姻留太多余地。1997年,他们低调结婚,1998年生下了儿子虎子。一个本应充满欢笑与温馨的家庭,却因孩子的先天性白内障而蒙上了阴影。

为了治疗儿子的病,倪萍选择辞职带虎子赴美,而王文澜则选择留在国内,独自背负起了沉重的经济负担。

两地分居,生活压力日益增大,夫妻关系也在无形中出现了裂痕。2005年,他们终于选择离婚,结束了这段婚姻。

离婚后的王文澜,背负着“抛妻弃子”的骂名。倪萍的支持者指责他不负责任,认为他将家庭抛在了身后,只顾自己的事业。

然而,这样的评判并不完全公正。在儿子治疗期间,王文澜的确承担了大部分的经济压力,即使离婚后,他依然持续关注虎子的病情,直到孩子病情痊愈。可见,他的责任感并未消失。对家庭的责任,似乎是他一生未曾放下的负担。

尽管外界对王文澜的选择有诸多指责,但他从未选择回避。离婚时,他选择了“净身出户”,将所有财产留给了倪萍。

许多人在离婚后会选择争夺财产或是公众曝光,而王文澜却选择了彻底的隐退,专心投入摄影事业。他的这一选择,既让他摆脱了世俗的纷扰,也让他重新审视了自己的艺术追求。

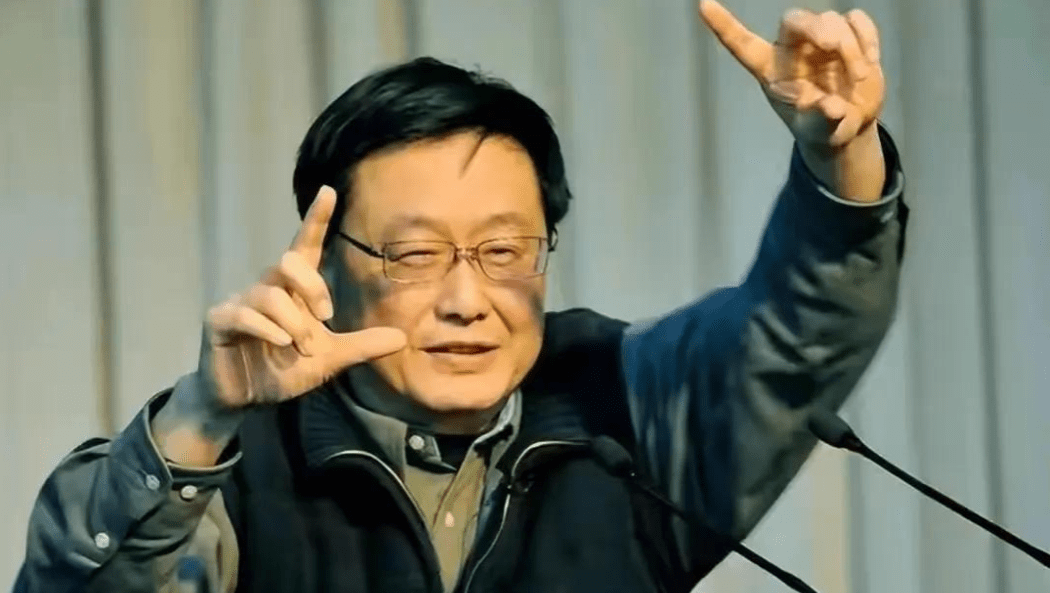

此后,王文澜的摄影生涯迎来了新的高潮。他的作品《京味》和《流动的长城》打破了文化的壁垒,向世界展示了中国的独特魅力。

这些作品不仅让他在国内外获得了广泛的认可,也为他赢得了无数的奖项和荣誉。他的摄影不仅是对中国历史与现实的记录,也为世界观众提供了一个全新的视角,展示了一个有温度、有故事的中国。

虽然离婚后王文澜没有选择复婚,但他始终没有与儿子虎子断开联系。虎子病情痊愈后,王文澜多次低调出现在儿子的生活中,并在能力范围内尽力弥补亲情的缺失。随着虎子长大,王文澜也逐渐修复了与儿子之间的关系。

有人拍到父子俩偶遇时的画面,表现出融洽的亲情,说明尽管父子关系一度有裂痕,但最终,爱与责任还是让他们走到了今天。

对于王文澜来说,尽管婚姻走向了尽头,但他从未放弃对儿子的关爱。这份关爱,或许成为了他生命中的另一种治愈,让他在人生的低谷中重新找到了前行的力量。

王文澜的摄影不仅仅局限于个人创作,他还将镜头对准了社会,关注那些被忽视的弱势群体。离婚后的他,投身于公益摄影,记录底层劳动者的辛勤劳作,以及贫困山区孩子们艰难的求学路。

他通过摄影为社会发声,用镜头唤起更多人的关注与支持。这些作品,既是他个人艺术创作的延续,也是他对社会责任的再次担当。

王文澜的一生,充满了选择与牺牲。婚姻的解体,或许是他个人情感世界的裂痕,但他始终没有放弃对责任与使命的坚守。

摄影是他的事业,也是他的生活,而家人则是他永远未曾放下的牵挂。无论生活怎样改变,他始终以镜头记录着这个世界的美与痛。

王文澜的摄影,不仅仅是艺术,更是责任与情感的交织。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。