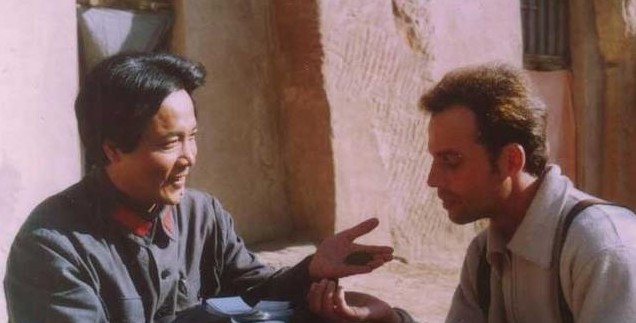

说到埃德加·斯诺,大家立马想到的就是他那本《红星照耀中国》。正是这本书,让西方人第一次有机会真正认识延安,了解毛主席和共产党人的革命思想。斯诺与毛主席有过多次接触,他们的首次相遇发生在1936年7月11日。即便只是这第一次见面,毛主席就给斯诺留下了难以忘怀的记忆。那天,他在毛主席住的窑洞门口照了几张相,这些照片后来都成了中年毛主席的经典老照片。这个人长得瘦瘦的,有点像林肯。他比普通中国人高一些,背有点弯。他的头发又黑又密,留得挺长。眼睛特别有神,鼻子高高的,颧骨也很明显。他是个很有意思、性格多面的人。身上带着中国农民特有的朴实和真诚,爱开玩笑,常常露出憨厚的笑容。斯诺回忆初次见到毛主席时,给他留下了深刻印象。他特别注意到,毛主席身上那种由内而外散发的强大自信,让他感触颇深。后来,斯诺分析认为,这种自信主要来自毛主席手中的四张关键底牌。毛主席凭借哪些关键因素屡战屡胜、信念坚定?

斯诺强调,他对中国及其历史有着深厚的认知,这是他手中最重要的底牌。毛主席这辈子最爱干的事就是看书。从年轻到老,他天天都在读书,哪怕在长征那么艰苦的时候也没落下过。可以说,书就是他生活中最重要的部分,走到哪看到哪,从来没间断过。他特别喜欢读历史书,像《资治通鉴》和《二十五史》这些经典都烂熟于心。对于历史上那些大人物的成功和失败,他也能说得头头是道。在湖南求学时,毛主席不仅吸收前人的智慧,还亲自走访了湖南各地的乡村。通过深入接触不同社会群体,他亲眼目睹了他们的生活状况。这种将理论与实践相结合的方式,使他获得了对社会深刻的洞察力。正是基于这种独特的理解,他提出了“农村包围城市”的战略思路,反对当时盲目攻打大城市的冒险做法,从而为革命的成功指明了方向。

斯诺指出,第二张关键牌是“亚洲的马克思主义”。德国思想家马克思提出的理论体系迅速传播,最初在俄国得到了广泛接受和发展。十月革命的胜利,让马克思主义迅速在中国传播开来。不少知识分子很快接受了这种思想,觉得它正是解决当时中国社会问题的好办法。年轻的毛泽东心怀远大抱负,把拯救国家和人民当作自己的使命,积极拥护孙中山发起的辛亥革命,甚至热情高涨地加入了军队。然而,他很快察觉到孙中山的主张在军队和民间都难以获得共鸣和响应。他决定退伍,回到长沙,一边在大学读书,一边在社会上摸索救国的方向。直到接触到马克思主义,他才找到了真正的出路,从此踏上了一条为之奋斗终身的道路。

然而实践过程中,他逐渐意识到单纯套用马克思和列宁的理论无法应对中国的现实困境。中国的发展必须立足本国实际,对马克思主义进行本土化改造。他提出了与王明、博古截然不同的观点,经过一番波折,最终将马克思主义的普遍原理与中国的具体国情相融合,开创了一条真正适合中国的发展道路。中国因此逐渐摆脱困境,一步步走向光明。毛泽东的思想到今天依然闪耀,未来也不会褪色。斯诺强调,第三张牌代表了他对中国民众的坚定信心。在毛主席的著作和演讲中,他经常强调一个核心观点:依靠群众,发挥人民的力量,因为群众才是推动历史前进的根本动力。历史学者分析,辛亥革命的失败根源在于孙中山的思想未能深入民众。他的主张仅仅停留在少数精英阶层,主要依靠一小撮人和军队来实现宏大目标。这就像搅动一缸水,只在表面折腾,底下纹丝不动,自然无法让整缸水真正流动起来。

毛主席在接受美国记者斯特朗采访时,一针见血地指出:"人民才是决定战争输赢的关键。虽然战争结果看似受政治、经济、军事、地理和指挥能力等影响,但说到底,这些因素都要通过人民群众来发挥作用。"他这番话直接点明了战争胜负的本质所在。毛主席始终坚信,发动群众参与战斗是关键。他主张的"人民战争"理念,就是要让敌人陷入群众的包围圈。只有当老百姓真正觉醒,才能形成强大的力量。解放战争的胜利充分证明了这一点,广大民众是解放军最可靠的支柱。斯诺强调,他的第四张王牌在于把普通农民训练成优秀将领的独特经历。与国民党军队的军官大多科班出身不同,共产党的军官中有不少是从农村走出来的。这些人受教育程度有限,这让很多人误以为他们没法掌握复杂的军事知识。毛主席觉得这没啥大不了的,关键是要有正确的思想,心里装着老百姓,想着怎么帮他们翻身做主人,还得把理论和现实结合起来。红军大学和抗大的诞生,正是毛主席亲自参与教育工作的见证。他不仅分享实战指挥的心得,还深入讲解政治理论,培养了大批杰出的军事将领。毛主席的教学才能同样出众。

1955年授衔仪式上,超过1000名开国将领获得军衔。毫不夸张地说,这些将军里大部分都是毛主席的学生,都上过他的课,跟着他学过怎么打仗。埃德加·斯诺虽来自美国,却深刻理解了毛主席。正如他所说,毛主席确实不负众望,成功带领人民建立了新中国,并推翻了压迫人民的三座大山。