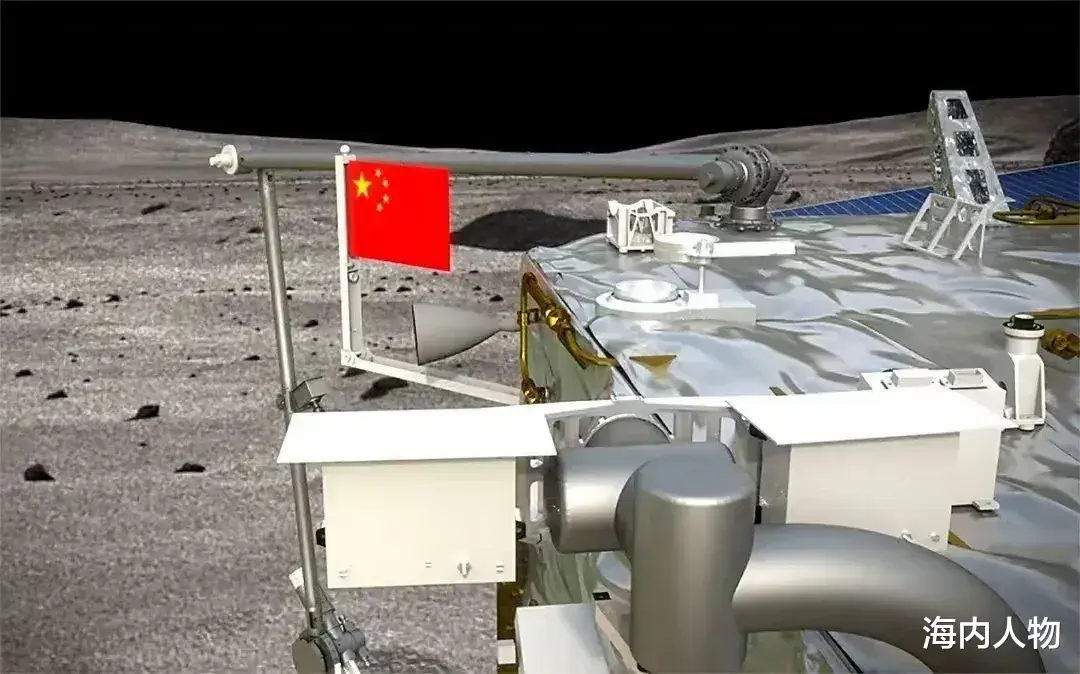

嫦娥七号再传捷报!不仅研制进展顺利,而且将在月球上实现一项令人惊叹的创新——让中国国旗飘扬在真空的月球表面。

这一消息刚一公布,随即引发了广泛讨论,其中不乏质疑声:

“月球没有空气,旗帜如何飘动?”“这种设计有必要吗?”甚至有人讥讽地认为,这是在制造噱头。然而,事实远比想象更具深意。

一、嫦娥七号任务:迈向月球南极的关键一步

在嫦娥六号成功完成月球背面采样返回任务后,我国的探月工程并未停下脚步。

作为中国深空探测计划的重要一环,嫦娥七号的使命远不止于简单的月球探测,它承载着寻找水冰资源的重任,直接关系到未来月球科研站的建设和人类在月球的长久驻留。

科学界普遍认为,月球南极可能存在大量水冰,如果能够找到并加以利用,将为未来的月球基地提供饮用水、氧气,甚至是火箭燃料的来源。

若中国率先找到水冰并掌握开采技术,不仅将大幅提升我国在国际月球科研站中的话语权,更将在未来的深空探测竞赛中占据先机。

当然,嫦娥七号的意义不仅限于资源探测。它还将携带多国合作的科研载荷,其中包括埃及、俄罗斯、意大利等国的设备,共同开展月球科学研究。

这不仅展现了中国航天的开放与合作态度,也进一步巩固了我国在国际深空探测领域的主导地位。

二、如何让中国国旗在月球飘扬?

众所周知,地球上的旗帜之所以能够迎风飘扬,是因为空气的流动。然而,月球表面是真空环境,没有空气,理论上不可能自然形成“飘动”效果。

那么,中国科学家究竟如何实现这个看似不可能的目标?

答案是电磁技术。据深空探测实验室专家张天柱介绍,为了让国旗在月球上实现飘动效果,嫦娥七号任务将搭载一个特制的科普实验装置。

它将在旗帜表面布置闭合回路导线,并通入双向电流,通过电磁场的相互作用,使旗帜摆动,从而营造出“迎风飘扬”的视觉效果。

这种设计并非为了噱头,而是中国航天的一次科学实验,旨在探索在真空环境下利用电磁场控制物体运动的可能性。

未来,这一技术或许还能在其他深空探测任务中派上用场,比如在小行星采矿、月球基地自动化设备等领域提供更精确的远程操控手段。

三、质疑声从何而来?

当然,嫦娥七号让旗帜飘扬的消息放出后,一些质疑者也提出了不同意见!

他们认为,在月球上模拟旗帜飘扬是“无意义”的设计,甚至嘲讽这是在刻意制造视觉冲击。然而,这种观点显然低估了中国航天的远见卓识。

首先,作为国家象征,国旗在月球上的展示本身就是一个极具象征意义的行为。

美国阿波罗任务在月球上插上了国旗,尽管它无法飘动,但依然成为人类探索宇宙的标志性画面。

而如今,中国要让国旗不仅仅是静止矗立,而是主动“飘扬”,这不仅是航天技术上的突破,更是国家科技实力的象征。

其次,这一实验并非单纯的视觉工程,而是一次有深远意义的技术探索。

利用电磁场控制物体运动,未来或可应用于太空机械臂、深空探测器姿态调整等关键技术领域,甚至在微重力或真空环境下的精细操控方面带来新的突破。

因此,嫦娥七号的“飘旗实验”,不仅是一场技术秀,更是一项具有实际价值的科学探索。

四、中国航天的月球蓝图:从探测到居住

嫦娥七号之后,中国探月工程的步伐不会停歇,后续的嫦娥八号任务将进一步验证月球资源的利用技术,甚至可能携带实验装置,在月球上尝试利用就地资源制造水和氧气。

这些技术的验证,将为2030年前后的中国月球科研站建设奠定基础。

值得一提的是,中国科学家已经在实验室环境下成功实现了“月壤制水”技术,即通过高温加热月壤,使其中的氧化物与氢气发生反应,从而生成水。

据实验数据,每克月壤可产生51-76毫克的水,意味着每吨月壤可以制造出约50-76千克的水。

这项技术一旦在月球上得到实际验证,无疑将大大降低未来月球基地的补给成本,提高中国在月球上的自主生存能力。

此外,为了进一步推动月球科研站的建设,我国还在进行“月壤砖”实验,即利用月壤材料制造建筑砖块。

2024年,天舟八号货运飞船已将月壤砖送上中国空间站,进行长期暴露实验,预计2025年下半年将迎来第一批实验结果。

若验证成功,未来也将使在月球上建造房屋、科研设施甚至载人基地都将成为可能。

五、未来展望:中国航天步步为营

从探测月球背面到月球南极,从取样返回到资源开发,中国的探月工程正逐步从“探索”走向“利用”。

而随着2030年前后载人登月计划的推进,中国的月球战略正从单一任务向系统化、常态化发展。

未来,中国不仅要在月球上建设科研站,还可能打造长期驻留的月球基地,为载人火星探测、深空探索提供前沿技术储备。

可以预见,嫦娥七号只是中国迈向“月球基地时代”的一个重要节点,而让国旗在月球上飘扬,则是这一伟大征程中的一个独特标志。

面对外界的质疑,中国航天从不缺少回应的方式——不是靠言辞,而是用行动!而且,嫦娥七号不过是中国航天崛起征程中的一个站点。

月球5

航天411

月球 · 目录

上一篇嫦娥七号发射时间确定,四器组合定点着陆,月球上找水,领先美国