夏朝是中国历史上第一个王朝,为后世留下了许多宝贵的治国经验。在刑罚制度方面,夏朝开创了一个相对开明的先河。

当时的执法者更注重以理服人,而非严刑峻法。他们相信,真正的改过自新应该从内心开始,而不是靠着肉体的痛苦来达成。

这种以教化为主的司法理念,展现了早期中华文明对于人性的深刻理解。

统治阶级对于刑罚的态度逐渐发生了变化。从商周时期开始,肉刑逐渐兴起,到了秦朝更是达到了一个高峰。

“五刑”之名,让人闻之色变。不仅有墨、劓、刖、宫等使人终身残疾的刑罚,还有极为残酷的车裂之刑。这种转变,折射出统治者对于暴力的迷恋,以及对于“以暴制暴”这一错误理念的认同。

到了清朝后期,新的刑具不断被发明出来,每一种都比前一种更加残酷。

1901年,沙俄的势力渗透哈尔滨,他们建起了一座占地面积超过一万平方米的监狱。这就是后来闻名遐迩的“道里监狱”。

围墙高大,墙上的岗楼日夜守望,围墙上还遍布密集的电网。监狱内部的构造融合了俄式建筑的特点。宽敞的监区走廊两侧排列着大小不一的牢房,能够同时容纳五百多名囚犯。

监狱内部,除了普通的牢房,还专门设立了女子监区。这在当时来说是非常少见的。关押的囚犯来源也十分复杂,有中国人、朝鲜人,还有俄国人。

中国人的待遇是最差的,只能吃咸菜和高粱饭,其他国籍的犯人可以吃大米。

1904年,日俄战争爆发,清政府抓住机会夺回了对哈尔滨地区的控制权,同时也接管了这座监狱。政权的更替并没有给囚犯们带来更好的待遇。

相反,在这之后,更多的女性犯人被关押进来,女囚数量在监狱总人数中的占比达到了四分之一以上,因此道里监狱发展成为晚清最大的女子监狱。

刑具楚韵

刑具楚韵在清政府的统治下,监狱里的刑罚变得更加残酷。那些专门针对女性的酷刑,就是在这个时期开始大量出现的。

女性囚犯比起其他监狱里的男犯人,她们的遭遇更加凄惨。为了逼供,狱卒们使用各种刑罚,夹棍、老虎凳、辣椒水、贴加官、蜻蜓点水,这些刑具在这里早已司空见惯。

更有甚者,剥皮、凌迟、炮烙、油锅等惨无人道的酷刑,也曾在这里一一上演。

道里监狱有一间特殊的牢房,它的存在让每一个女囚犯都不寒而栗。这里供奉着一件独特的刑具,狱卒们为它取了一个极具讽刺意味的名字——“逍遥自在床”。

这的刑罚是俄国人发明的。沙俄当局为镇压反抗者,发明了这种极端手段。“逍遥自在床”并不意味着真正的“自在”,而是一种极度折磨人的刑罚。

犯人被长期悬挂于空中,身体仅仅依靠四肢的束缚维持姿势,下方则是一个便桶,犯人根本无法离开“床”,连最基本的生理需求都必须在屈辱中完成。

监狱墙上的小窗则始终有人监视着,丝毫不给予隐私和尊严。

被施以此刑的犯人往往熬不过几天便因剧痛、感染或虚弱而死。女犯人尤为惧怕,因长期悬挂导致血液循环受阻,手脚肿胀、剧痛难忍,甚至会因失血过多或器官衰竭而命丧刑具之上。

下面放置着一个简陋的恭桶。这不但是为了解决生理需求,更是一种赤裸裸的羞辱。很多女囚在经受这种刑罚时,精神先于肉体走向崩溃的边缘。

女囚会被粗暴地固定在“床”上,身体在空中剧烈颤抖,血液慢慢聚集在四肢,使得手脚肿胀发紫。时间一分一秒地过去,每一次呼吸都变成了煎熬。

有些女囚撑不过几天,因虚脱、感染或是绝望而死;有些人甚至在看到这张刑具后,选择一头撞墙自尽,也不愿忍受这非人的折磨。

俄国势力撤退后,监狱交由清政府管理。这种刑罚并未随之消失,依旧被用于折磨女犯,“逍遥自在床”仍然是犯人们最不愿面对的酷刑之一。

命运多舛

命运多舛东北沦陷后,道里监狱又一次易主。日本人接管了这座监狱,并将其改造成为了一个专门关押抗日志士的场所。那些为民族解放而战的勇士们,在这里经受着最为严酷的折磨。

1946年4月28日,哈尔滨解放,哈尔滨市的法院接管了道里监狱,取名为“哈尔滨地方法院”。

1949年, 哈尔滨的城市格局继续变化,哈尔滨地方法院更名为“哈尔滨市监狱”,它成了关押罪犯的场所,尤其是涉及重大案件、判处三大刑的未决犯,或者是外籍犯罪嫌疑人。

监狱的格局和功能逐渐完善,但有一个地方始终保持原样,那便是七处,也就是预审处。这里是哈尔滨所有死刑犯的集中营,所有被判处死刑的犯人,都会在这里接受法官的最后审验,然后被押往刑场。

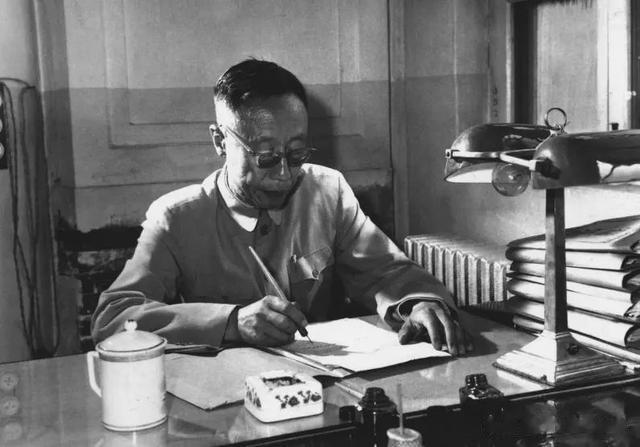

1950年,一个特殊的犯人被押送进入道里监狱,他就是清朝末代皇帝溥仪。

刚从苏联被引渡回国的溥仪,面容憔悴,与他年轻时的意气风发已判若两人。他被安排在一间普通的牢房里,与其他战犯一样接受改造。

在道里监狱的日子里,溥仪逐渐褪去了皇帝的傲慢。他开始认真思考自己的过往,那些在他统治时期发生的种种不公与残酷,那些在伪满洲国期间的种种作为,都让他开始反思。

每天,溥仪要和其他犯人一样准时起床,并进行简单的劳动。在服刑期间,溥仪开始学习文化知识,参加劳动改造。

1954年,溥仪被转移到抚顺战犯管理所继续改造。在那里,他写下了大量的忏悔材料。直到1959年,溥仪获得特赦。

1986年,哈尔滨市监狱的历史篇章迎来了它的一次重大变革。随着七处预审处的搬迁,原有的监狱建筑也渐渐消失在人们的记忆中,新的办公区域取而代之。

当时,整个监狱的拆迁工作并非易事,连拆除原建筑都成为一项艰巨的任务。当地政府和建筑公司联合操作,力求保留一些历史的记忆。

最终新的省工商银行办公大楼拔地而起,取代了过去的监狱建筑。

一能够在今时今日找到的遗址,便是位于道里区友谊路150号院内的几块残破的墙壁。作为一个百年历史的监狱,它曾是哈尔滨历史的见证者,现在只剩下那面残缺的墙和一座年久失修的岗楼。

岗楼的状况越来越糟糕, 由于长期缺乏保护,风雨侵蚀使得这座岗楼的红砖墙体严重破损。墙体的裂缝已经能够看出岁月的痕迹,几乎已无法支撑这座承载历史记忆的建筑。

1990年,哈尔滨市监狱最终走到了它的尽头。连同不再坚固的大墙和炮楼,一同被拆除。而今,道里监狱已经改造成为历史博物馆。

参考资料:

1、黑龙江省哈尔滨监狱 百度百科

2、实战大练兵丨哈尔滨监狱打造能力“新引擎”提升实战“硬功夫” 澎湃新闻 2024-05-10