在二战的众多战场中,若论火力密度,中国战场只能敬陪末座。当时东亚的第一军事强国日本,其师属炮兵的配置,也只有欧洲的一战水平。

不过,要是比拼火炮型号的丰富程度,中国战场可不输给任何一个地方。单说一个75毫米山炮,各种型号加起来,两只手都数不过来。

在这么多山炮里面,综合性能最好的,要数小日子们为应对中国战场,专门开发的九四式山炮。

在日俄战争后,日本学习德国造炮技术,开发出了四一式75毫米山炮。按照一战标准来看,四一式山炮的性能非常不错。重量只有540公斤,射程能达到6500米。但到了一战后,新的战场形势要求火炮得有更远的射程和更大的仰角。

最大射程6500米、最大仰角只有25度的四一式,按照新眼光来看,已经不够资格担任“师炮”了,只能勉强当做联队步兵炮(团炮)来用。

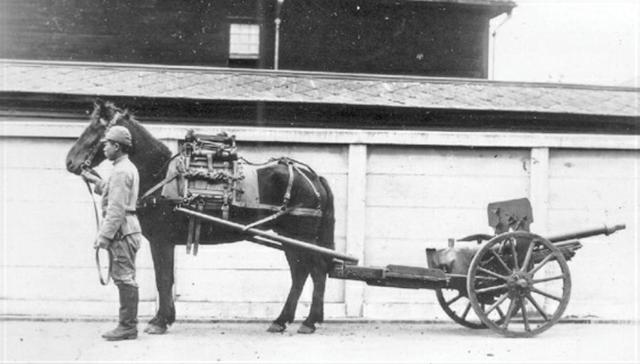

四一式联队炮

四一式山炮不仅射程不够远,还有一个从娘胎里带出来的毛病:射击稳定性不足。它的单脚“Y”型炮架,在大仰角射击时,稳定性差,会影响火炮精度。而且单脚式炮架还有方向射界狭小的通病。

为了解决这些问题,日本陆军在1920年代初就开始研究新式山炮,他们的要求是,在提升火炮性能的同时,重量要保持在四一式山炮的水平。

这样一来,就能沿用四一式山炮的部队编制,不仅不会增加额外的后勤压力,还能快速形成战斗力。

因为经费问题,新炮的研究一直停留在纸面阶段,没有进行火炮试制。直到1931年的九一八事变后,日本陆军才获得了新山炮的军费预算。

九五式野炮

在一战前,日本火炮制造技术主要来自于德国,典型的技术特征包括弹簧式复进机和横楔式炮闩。德国一战战败后,日本的火炮技术来源转向法国,日本从法国学到了几项核心技术:自紧式身管、液气压式复进机和开脚式炮架。

1920年代后,日本的许多火炮设计都结合了法、德两国的技术。九四式山炮和与其同时期开发的九五式野炮,都有许多相同的技术特征。自紧式身管、开脚式炮架、液气压式驻退复进机和横楔式炮闩。

1932年7月,小日子们造出了第一门用于测试的样炮。这门炮的重量和射程都达到了日本陆军的期望,测试中暴露的一些小问题也在随后的一年里基本得到了解决。

测试样炮

这门样炮有一个后来量产型号不具备的特性——调整射击姿态。它和九二式步兵炮一样,具备高低两种射击姿态。

火炮在平射时采用低姿态,可以降低火线高度,提高隐蔽性。不过在这种姿态下,由于炮身距离地面较近,火炮的仰角会受到限制。在进行大仰角射击时,需要将火炮调整为高姿态。

九二式步兵炮正是由于具备这样的功能,再加上炮位下挖坑,使得它在拥有低矮外形的情况下,还具有超过70度的最大仰角。

新山炮为啥最后的量产版把切换姿态的功能取消了呢?主要原因有两个。首先,在实战中想要调整火炮姿态,操作起来费时又费力。其次,这项功能会额外增加火炮的重量,对于山炮来说,重量控制是头等大事,姿态切换只是锦上添花。

1934年,日本人生产了4门取消了切换高低姿态功能后的样炮,送往野战炮兵学校进行试验。试验中,小日子们又提出了几项改进意见。

意见主要包括:把炮管加长,这样能提升弹道性能,让射程更远;同时把车轮间距加宽、大架长度延长,以提高火炮的稳定性。这些改动基本都是为了提升火炮的射击性能。

不过,射击性能提升后,火炮又超重了。为了保证机动性,又不得不对炮架进行减重处理。减重之后,火炮想要进行45度的大仰角射击,必须得使用炮位下挖坑的传统艺能。

经过几轮反复调整,新山炮最终在1935年11月正式定型,被命名为九四式75毫米山炮。

九四式山炮放列全重536公斤,身管长20.8倍口径,发射90式尖锐弹时,炮口初速392米每秒,最大射程8400米。

这门炮用的是开脚式炮架,和上一代的四一式山炮相比,射界提升了不少。它的俯仰角是-8度到45度,左右射界各20度。

九四式山炮采用横楔式炮闩,相比四一式的螺纹炮闩,横楔式炮闩的发射速度更快,可靠性也更高。在恶劣的战场环境下,螺纹炮闩的螺纹容易被火药残留、沙石和泥土污染。如果清理不及时,就会影响后膛的正常闭锁。

新山炮的炮管采用了身管自紧工艺,更先进的工艺使得九四式山炮的炮管相比四一式,在膛压相近的情况下,可以做得更轻。两门炮的身管重量相差不大,但九四式的炮管更长,为20.8倍径,四一式只有17.3倍径。

九四式山炮拆解后可以由6匹马驮运,每匹马驮运的火炮部件重量在98公斤到110公斤之间。根据日军山炮兵的操典,骡马在驮运火炮部件时,还需要配合使用40多公斤的驮具和托架。这样一来,每匹马的负重大概在150公斤左右,这个重量对马来说相当吃力。如果改为拖曳行军,一到两匹马就能拉得动它。

九四式在服役以后,很快便取代四一式,成为日军师属山炮的主力。

小日子的部队编制命名和其他国家稍有区别,分为师团、旅团、联队、大队、小队和分队。实际上对应的就是师、旅、团、营、连、排、班。

从人员数量上来看,日军的每个级别编制都比欧美国家正规军大一点,出现这种情况的主要原因是运力不足,为了维持后勤保障,编制中填入了大量的后勤辎重部队。

在炮兵编制和火力配置梯次上,日军师团和英、法、苏、德这些国家的“师”是基本一致的。

日军师团的炮兵配置主要有三个层级:大队炮、联队炮和师团直属炮兵联队,对应欧洲国家的营炮、团炮和师炮。

在1930年代以前,日军的大队炮(营炮)和联队炮(团炮)主要装备的是大正十一年式70毫米曲射步兵炮和大正十一年式37毫米平射步兵炮。

师属炮兵联队分两种类型,以山炮为主的驮马师团,主要装备四一式75毫米山炮。以野炮为主的挽马师团装备三八式75毫米野炮。

改造三八式野炮

1930年代中期以后,随着日军多种新式火炮的服役,其各级火炮装备都进行了相应的升级。九二式70毫米步兵炮取代了大正十一年式,成为新的大队炮(营炮)。原来的师属四一式山炮则降级为联队炮(团炮),而九四式山炮成为驮马师团新的师属火炮(师炮)。

师属山炮兵联队,施行的是三三制编制。满编情况下,下辖三个大队,每个大队下辖三个中队,每个中队4门山炮,全联队36门炮。

每个山炮兵中队,大约有200人和130匹马,这些马中除了20匹骑乘马之外,剩下的全是驮马,用来驮运火炮、弹药、炮兵设备和后勤补给。

一门炮需要6匹驮马来驮运,4门炮一共需要24匹马。驮炮马的负重最大,通常会从所有骡马中挑选最强壮的,来干这个活。为了防止骡马损耗,还会额外准备一组备用马。

九四式山炮的炮弹箱,一箱可以装6发炮弹。装满后,重量约为60公斤,一匹驮马可以驮运两箱。

师属山炮兵的骡马配置比联队炮要充实得多。上期提到过,装备四门四一式山炮的联队炮(团炮)中队,总共只有38匹马。运输炮弹的主力是人力弹药手。

同样是四门炮,师属山炮兵每个中队拥有的骡马数量,是联队炮中队的三倍,另外师属炮兵的每个大队下还有个专门的弹药中队。

一个满编的山炮兵联队,为了伺候这36门山炮,一共需要3700人,外加2200匹马。平均下来,一门炮,就需要100人和60匹马。可见在骡马化炮兵时代,是非常消耗人力和畜力的。

独立山炮兵第一联队,是日军最早一批接装九四式山炮的部队,九四式山炮定型的第一年(1935年),该联队便进行了换装。

1937年,全面抗战爆发以后,独立山炮兵第一联队在塘沽登陆,参加了对华侵略战争,该联队只有两个炮兵大队,共六个中队,24门山炮。

全联队共有2500人外加1800匹马。他们先后参加了石家庄会战、太原会战和徐州会战,在中华大地上犯下了无数罪行。

九四式山炮的性能非常优秀,它不仅全面优于日本上一代的四一式山炮,与日军的75毫米野炮相比也毫不逊色。

九四式山炮的射程有8400米,比上一代的三八式野炮还远,相比于改造三八式和九五式野炮的10000米射程,差距也不大。

三八式野炮

要知道,九五式野炮的放列全重有1100公斤,是九四式山炮的两倍,机动性上被九四式全面碾压。

据说在1944年的豫湘桂战役时,因为需要进行大范围的机动作战,为了提高机动性,一部分日军部队,用自己的75毫米野炮和留守部队更换九四式山炮使用。

九四式山炮不仅是日军最好的山炮,性能也全面超越抗战期间国军装备的一众山炮。

国府当时装备的山炮主要有下面几种:各种型号的75毫米克虏伯山炮;各地军阀仿制的日本四一式山炮;拥有德国血统的瑞典75毫米博福斯山炮;抗战爆发后,苏联援助的M1909型76毫米山炮;以及在抗战后期,美国援助的M1A1型75毫米轻型榴弹炮。

克虏伯山炮

仿制的四一式山炮,性能还比不上日本的原版,和九四式的差距更没啥好说的了。

克虏伯山炮是清末在袁世凯的授意下,国内兵工厂仿制德国克虏伯公司产品生产的一种轻型山炮。重量很轻,不到400公斤。火炮性能还不如四一式,射程只有4000米,仅相当于九四式的一半。按照二战的标准来看,只能凑合着当步兵炮用,根本无法胜任师属山炮的作战任务。

苏联援助的M1909型76毫米山炮也是一战前的产品,射程还不错,有8000米。但毕竟是老家伙了,重量比九四式重不少。而且它的炮架是单脚式的,射界没有九四式灵活。

M1909型76毫米山炮

真正能和九四式掰掰手腕的,只有博福斯山炮和美制M1A1型榴弹炮。

博福斯山炮的射程比九四式还远,有9000米,都快赶上九五式野炮了。它用的是可变发射药,弹道性能要比九四式的“固定装药整装弹”灵活许多。

但它最大的缺点,就是太重了,800公斤的重量,是九四式的1.5倍。它这个重量在抗战中更适合当作野炮用,而不是山炮。

博福斯山炮

最后是抗战后期,美国援助的M1A1型75毫米榴弹炮,M1A1的射程为8800米,比九四式稍远。

国军装备的M1A1主要使用两种炮架,M1型木轮炮架和M8型橡胶轮炮架。木轮炮架的M1A1重量更轻,只有576公斤,比九四式重40公斤。从射程和重量上看,两者差不多。

但M1A1的这两种炮架都是单脚式,方向射界远远比不上九四式山炮的两脚式炮架灵活。

M1A1

抗战胜利后,国军收缴了不少日军的九四式山炮,国军自己的评价是九四式山炮是手上所有山炮中性能最好的一种。

说到这,还是得佩服一下“三蛋舞王”阎锡山。1945年后,阎老西重新掌控了太原,不仅恢复了太原兵工厂,还利用日本人留下的技术,成功仿制出了九四式75毫米山炮,定型为晋造36式75毫米山炮。

从抗战后到解放前,晋造36式几乎是国府量产身管火炮的唯一独苗,总产量大约有290门。

不光是国军,解放军也很喜欢九四式山炮。解放战争期间,在我军主力部队的步兵师中,往往会直属一个9门制的75毫米山炮营。当时主要装备的火炮有四一式、九四式和美制M1A1,其中解放军最看重的就是九四式。

有资料显示,在抗美援朝战争期间,志愿军还大量使用了日制山炮。到了抗美援朝后期,志愿军开始换装苏制火炮。但苏联没有九四式这样的轻型山炮,所以这种日本山炮依然是我军的主力武器。

从1951年到53年,已经被人民解放的太原兵工厂,为了弥补前线的损失,还生产了300门晋造36式。

除此之外,九四式山炮还是我国的第一代礼炮,1949年10月1日,天安门广场的54门九四式,用28响礼炮,向全世界宣告了新中国的成立。

此后的30年里,九四式山炮和晋造36式山炮作为共和国的礼炮,一直服役到80年代。