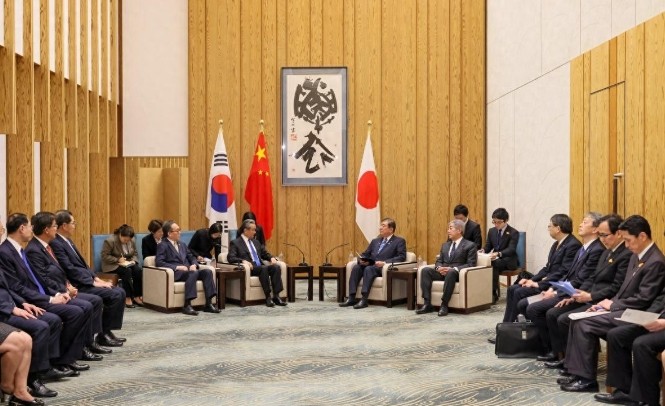

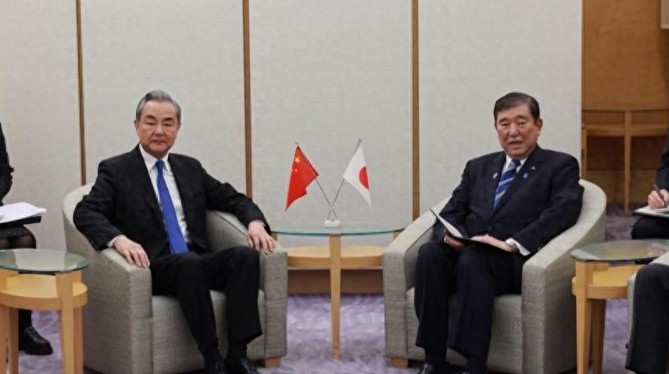

中国外交部长王毅结束访日行程不足48小时,东京方面突然否认双方会谈共识,这场戏剧性转折将中日关系的脆弱性暴露无遗。3月21日的中日韩外长会上,王毅与日本首相石破茂的"友好互动"尚在舆论发酵期,日方却紧急要求中方删除涉及台湾问题的会谈记录,国际外交舞台罕见上演"当面握手、背后拆台"的戏码。

此次外长会本是中日关系破冰的重要契机。王毅作为疫情后首位访日的中国外长,与日方就经济合作、区域安全等议题展开密集磋商。在涉及台湾问题的关键会谈中,日方曾明确表示"尊重中国立场",这一表态被视作中日关系缓和的积极信号。然而随着王毅专机返航,日本驻华使馆连夜发布声明,否认对台湾问题有过任何承诺,要求中方修改外交通报。这种近乎羞辱性的外交操作,令国际观察家瞠目结舌。

日方态度急转背后,美国因素若隐若现。正值美国防长奥斯汀开启亚洲行前夕,东京此举被解读为向华盛顿递交"投名状"。值得关注的是,日本国会近期通过的新版《国家安全保障战略》,明确将中国定位为"最大战略挑战",这与美国印太战略形成深度捆绑。

日本政府的矛盾心态在经贸领域尤为突出。汽车、半导体等关键产业对华依赖度持续攀升,丰田、索尼等日企在华业务贡献率均超25%。这种经济依存与政治对抗的撕裂状态,导致日本外交呈现出"政冷经热"的奇特景观。石破茂政府既想维系中国市场红利,又试图通过对华强硬巩固国内右翼支持,这种走钢丝策略正将日本推向战略失衡的危险边缘。

台湾问题成为检验中日关系的试金石。日方在会谈后的反复横跳,实质是对《中日联合声明》政治承诺的动摇。日本政客近期频繁炒作"台湾有事即日本有事"论调,这种突破和平宪法限制的危险试探,已触及中国核心利益红线。

中国外交部的回应彰显战略定力。面对日方出尔反尔,发言人汪文斌反问:"国与国交往尊重彼此立场,难道不是基本准则?"这句绵里藏针的回应,既揭露了日本外交的投机本质,也为后续博弈留下转圜空间。事实上,中方手握多重反制手段——稀土出口管制、旅游市场调控、东海油气开发等选项,均能对日形成不对称制衡。

历史教训值得东京警醒。澳大利亚曾在美中博弈中选边站队,导致对华出口暴跌40%,至今未能恢复元气。日本若重蹈覆辙,其汽车、机床、电子元件等支柱产业恐遭重创。据日本经产省测算,若中日贸易额缩减30%,将直接冲击国内78万个就业岗位。这种代价对于深陷通缩困局的日本经济,无异于雪上加霜。

这场外交风波揭示亚太地缘政治的新现实:美国影响力相对衰减背景下,区域国家面临艰难抉择。日本既想维持战略自主,又难舍冷战思维窠臼,这种战略彷徨终将付出代价。正如新加坡学者马凯硕所言:"21世纪的亚洲,需要超越代理人政治的陈旧剧本。"对于中日关系而言,真正的考验或许才刚刚开始。