上世纪八九十年代,为迎合新时代的需要,国家大力鼓励百姓搞发明创造,那段时期国内可谓是“人才”辈出,只有咱不敢想的,没有他们不敢说的。

其中有这么一位,当时的媒体是这么宣传的:“他的出现把人类历史撕开了一个大口子”,甚至将改变整个世界的发展走向。

有人对这位身为“科学家”的天才提出了质疑:他为什么只有初中学历?

事实上,此人的初中文凭还是贿赂老师买来的,连小学毕业都很勉强。可媒体自有说法:恰是避免了填鸭式教育,思维没有受到限制,他才得以创造出如此伟大的发明。

在长达12年里,下到乡镇政府,上到国家级别的大领导,所有人都把他视为国宝级专家,他却借此大搞敲诈,在人均年收入不足万元的年代里,竟疯狂敛财4亿多元。

此人便是名噪一时的“水变油”的“发明者”王洪成。

1984年,河北某县出了个大新闻,直接惊动了中央,后来被电视纪录片《盘古开天燎世篇》收录,并被冠以“人类历史上最大、最神奇、最令人震惊的科学实验”。

当天,在国家相关部门的诸多专家与大量群众的注视下,王洪成往事先砌好的、能够容纳11吨水的水泥池中注满清水。经过搅拌,他让人用盆子从水泥池中取水,将水盆放在开阔处。

随后神奇的一幕上演了:当火源靠近水盆时,水竟然真烧了起来!

这场实验令王洪成名扬全国,他公开宣称自己发明了一种特殊液体,只要取少量与水混合,就可以生成“水基燃料”,不但成本极低,绿色环保,产生的热量要高于汽油、柴油的传统燃料,更是取之不尽用之不竭。

如此违背常识的说法自然在科学界引起了极大争议,哪知2年后,一份来自中国科学院的《发明成果证明》横空出世,迅速流传开来,立马打消了多数人的怀疑。

1993年初,一份据说是来自中国科学技术协会管理中心科技部的文件宣称:一种高效廉价的水基膨化燃料已研究成功,并且经过了北京市汽车研究所、中国汽车质量北京监督检验所的验证,节油效率高达44.84%……

值得一提的是,这份文件为王洪成冠以“国防科工委高级研究员”的身份,这样一来,人们便更加不敢质疑“水变油”的真实性了。

随后的十余年里,此人被国家相关部门和权威媒体表彰、称颂数十次,包括央视、人民日报在内的80多家新闻单位报道了无数次,他的发明也被称作“中国第五大发明”。

然而当时媒体把他鼓吹得有多神,后来起底时就有多打脸。

王洪成于1954年8月20日出生在黑龙江哈尔滨市一个普通的工人家庭中,他只读过4年小学,其中还因违纪和成绩不合格被开除了两次。辍学后,他用猪肉贿赂老师,换得一张初中文凭。

此人早些年做过许多营生,养过猪,当过兵,还短暂地当过木匠,后来入职哈尔滨公共汽车公司,成了一名公交车司机。

1983年3月,王洪成突然对外扬言称自己掌握了“水变油”的办法,能够让普通的水秒变燃料。

一开始,这番言论并没有引起外界关注,但他在民间的实验却接连引发轰动。

他的实验方法很简单:准备一些装好水的容器,通常是啤酒瓶等,当众从里面随便拿一个,然后加几滴他发明的所谓“洪成基液”,摇晃几下,随后当众点燃。

为验证“水基燃料”的可靠性,他还会把液体倒入汽车油箱,当众发动汽车。

事实上,这番近乎于魔术的表演手法相当低劣——看似一模一样的容器实则提前做过标记,被他选中的里面装的根本就是汽油;再或是当众把清水灌入啤酒瓶,再偷偷用提前准备好的装有汽油的瓶子替换。

他并非没有失误过:1984年夏,在一次表演中,他在替换瓶子时就被人发现,每当要露馅时,他就会装出非常生气的样子,倒打一耙,责怪对方捣乱破坏实验,随后中断表演。

总而言之,在媒体报道与民众的口口相传中,“水变油”被炒作成了那个年代中国最火热的话题之一。

为验证其真实性,国家相关部门的许多领导都亲自前去观看,而王洪成高超的表演技巧还当真糊弄住了许多大佬。

时任国家体育总局局长的伍绍祖少将出身于清华大学工程物理系核物理专业,按说应当一下就能想明白“水变油”的真伪,可“眼见为实”,看过表演后,他也被蒙住了。

据回忆,他当时亲自用瓶子接了自来水,还喝了一口,确定是水无疑。随后他一直拿着这个瓶子,王洪成往里面滴了一滴催化剂,结果整瓶水全部烧掉了。

“我亲自去了三次,非常仔细地看了……也许这里面蕴藏着一个巨大的科学领域。”

另一次,哈尔滨公安局的一名副局长带着几名同事专程来观看表演,副局长亲自接了一大桶水,王洪成拿来一个空的玻璃杯,从桶中打了大半杯子水,还让副局长喝了一口。

随后,王洪成往桶中加了一些基液,整桶水渐渐变成红色,此时他又拿出一个易拉罐,又从桶中打了一些水。

副局长左手拿玻璃杯,右手拿易拉罐,只见王洪成分别尝试点燃两杯水,玻璃杯中水怎么都点不燃,易拉罐一下就着了火。众人叹为观止,纷纷热烈鼓掌。

借着这一手“绝活”,王洪成在国内迅速蹿红,甚至成为了许多大领导的座上宾。而他也不客气,当地方政府提出与之合作时,他便狮子大开口,索要巨额“科研经费”;而收到国家部门的邀请,他则趁机搞政治讹诈。

显然,王洪成是个很聪明的人,非常善于利用手中的筹码。这一点,我们从他的发迹史中可窥得一斑。

1984年5月,“洪成基液”问世两个月后,恰好有位国家领导也在哈尔滨,对此很感兴趣,便接见了他。事后,王洪成对外宣称自己的发明“获得了大领导认可”,成为他事业的第一步。

1986年夏,王洪成向中国科学院提出申请,对他的发明成果做鉴定。可就在鉴定当天,一切准备就绪,他却突然借口有事推掉了。

原来,王洪成鉴定是假,真正目的是从中科院的办公室里偷了一份盖了章的空白信笺,据此伪造了一份“官方”出具的《发明成果证明》,使自己的“发明”合法化。

1987年,王洪成几乎成了新能源领域的权威,有底气同国家部门谈判。当年6月,他向国家计委的一位领导提出条件,最后,他不但拿到了真正的发明、专利证书,还差点成为即将成立的国家新能源开发局副部级局长。

几年后,他又从国防科工委手中拿到了“高级研究员”的头衔,穿上了军装,身份变得更加不容置疑。

每当大领导发表有关新能源的讲话,他都要把演讲稿打印出来,配上非常官方的格式附在其研究报告的首页,让人误以为大领导在替他站台。

总而言之,即便有不少人怀疑“水变油”的可靠性,却也只能私下质疑,不敢公开提出。

有钱有势后,王洪成的操作就明目张胆起来,例如在1995年4月,他的产品样本本来应该被送到哈工大进行科学鉴定,怎料样品最终却被送到了王自己的公司;直到相关部门介入调查后,样品才被送往吉林大学进行鉴定,然而技术人员却在报告中说得含糊其辞。

“是真是假,大家心里明白”,差不多就是这个意思。

1993年,王洪成的声望达到了顶点。

当年,哈尔滨市公共汽车公司宣布,将67路公交车的燃料全部更换为“洪成燃料”,黑龙江副省长都参加了仪式。对此,国内媒体一片歌颂,称这是地球诞生50亿年来最先进的发明,整个人类历史从此刻被改写,人类将进入“洪成时代”。

然而站得越高往往摔得越惨,恰是“洪成时代”的开始,成了揭露整个骗局的关键。

几个月后,67路的十几辆公交车几乎全部报废,检修时,师傅发现车子腐蚀得厉害,发动机几乎全部损毁,不由提出质疑:你们给车烧的到底是什么啊?

直至此时,一部分人这才缓过劲来。

就在当年年初,王洪成又以中国科学技术协会的名义伪造了一份文件,声称要“大力推广应用水基膨化燃料”,该单位得知后立马向公安部门举报此事。

67路公交车事件发生后,这份假报告立马引起了公安部门重视,根据报告中提出的线索,调查人员找到了北京市汽车研究所相关研究员,得知的真相让人哭笑不得。

研究员表示:我们自始至终就没见过什么水基膨化燃料,送过来的压根就是汽油!这是对名誉权的严重侵犯,我要报警!

毫无疑问,报告中提到的“44.84%”、“与水相同的密度”和“16700卡每克”等数据,都是王洪成随手编造的。

神话容易被塑造,却不易被扳倒。

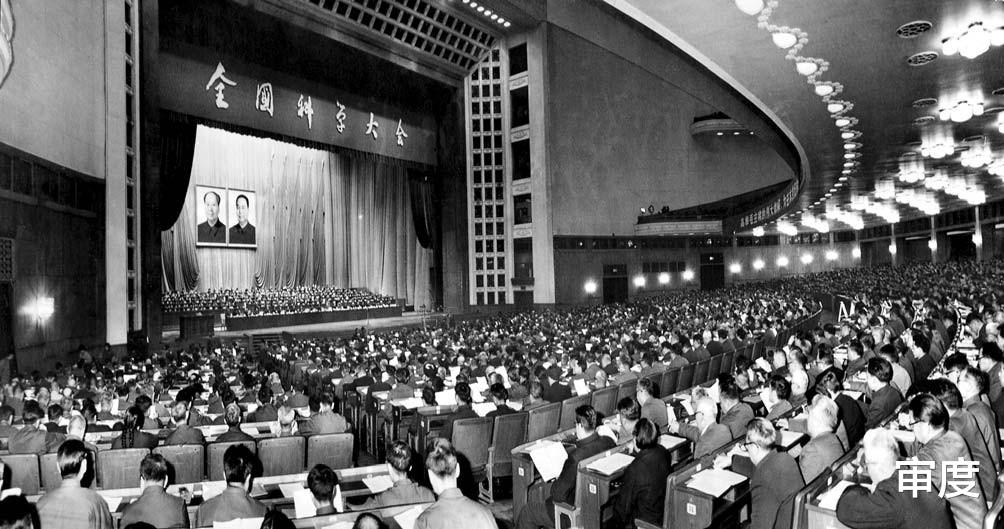

直到1995年,王洪成依旧敢于公然作妖:当年5月,全国科学大会在首都召开,他的同伙在会场大门外给与会者送材料,其中有伪造的文件,试图迷惑诸多专家。

10月,多位中科院院士收到一份来自天津市公证处的公证书,其中提到“王的发明以及测试结果为真实”……

然而当调查的不断深入,这些完全建立在胡扯之上的“伪科学”立马就遭拆穿,1997年,王洪成因“销售伪劣产品”罪被判十年监禁。

正如我们刚才所说,王洪成的神奇表演背后,其实都是非常低劣的手法,其中比较低级的就是“狸猫换太子”,用装着汽油的容易替换清水。

被抓住几次后,王洪成便让妻子充当自己的“助手”,由他吸引观众注意力,妻子趁机完成替换。

在1984年那场让他一举成名的水泥池表演中,他故意把池子砌得很高,一般人只能勉强从水池的表层打水,实际上底部有管道向水池内灌汽油,汽油比水密度小,会浮上表面。

取水完毕后,他便借口危险,将水池盖住。有人曾偷偷揭开盖子往里面看,正看到底部有东西咕噜噜地往上冒。

而表演一完成,王洪成便立马驱散人群,砸烂水泥池,即便别人有所怀疑也无法查证。

比较有技术含量的骗术,无非利用一些简单的化学反应,让水实现可燃烧,例如往水中投入碳化钙——这种白色晶体会与水反应产生乙炔,点燃时还会冒出黑烟;或是往水中加入四氢化铝锂,它会与水反应生成氢气。

巧的是,有称王洪成曾从中科院的化学药库中偷走一瓶四氢化铝锂。

至于他发明的所谓“基液”,实际上就是水与汽油的混合物,再加入一些肥皂、表面活性剂和菠菜水,这种廉价的膨化剂竟被全国无数单位视若瑰宝,为他敛财数亿元。

“水变油”在科学界根本就是无稽之谈,违背了最基本的科学逻辑,而骗局之所以成功,很大程度上得益于人们对权威的迷信。

当一种新的事物出现,多数人尚未消化时,便会被淹没在铺天盖地的报道中;一旦有一两家权威的单位为之发声,该事物便变得不可置疑起来。

王洪成便利用伪造官方文件的手段,狡猾地实现了这一点。

与其说无法分辨真伪,倒不如说普通人失去了质疑的资格——“神”就是这么被塑造出来的,即便是今天,这套手法依旧可用;谎言何时被拆穿,取决于有多少人吃了亏。

另一方面,许多人怀着朴素的爱国情怀,本着“宁可信其有”的原则,希望发明是真的。

根据资料:最初一批建议国家重视“水变油”的专家,在倡议中提到这项发明可能会造福民众,使国家受益无穷。

总而言之,诸多因素的影响下,这场旷世骗局才会持续长达12年之久。讽刺的是,直到十年前,仍有许多人对“水变油”深信不疑,还在各大论坛上宣扬王的“丰功伟绩”,试图将其洗白。