老舍先生要是聊起咱们中国人的那股子惰性,也得给您说道说道。就比如说,屋里头黑得跟锅底似的,有人张罗着在墙上抠个小眼儿透透气儿,您瞧吧,准保一堆人跳出来反对,这事儿八成得黄。可要是您换个说法,说要把整个房顶给掀了,嘿,那些人立马儿就怂了,心想:“得嘞,还是开个洞吧,省得闹大了!”这不,事儿就这么成了。

这玩意儿有个挺玄乎的名字,叫“开窗术”。想当年,咱们中国革命刚开始那会儿,周恩来同志可机灵了,他就用了这么一招,悄无声息地给毛泽东帮了大忙。

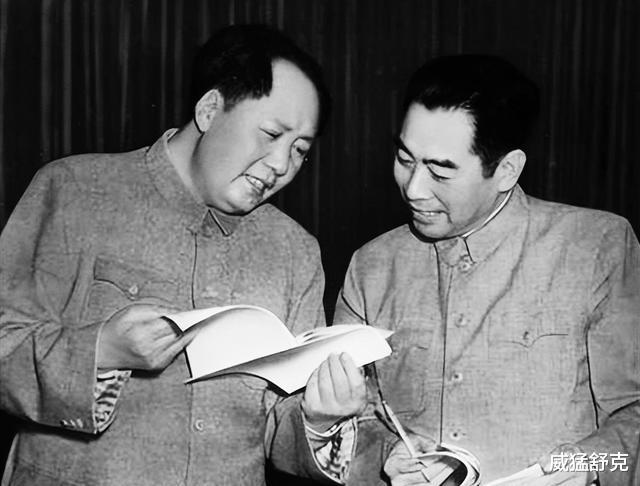

革命那会儿,周恩来和毛泽东俩人还不咋熟络。说起来,他们头一回碰面是在1923年的广州,可那会儿也就是打了个照面,没咋往深了聊。但你别说,这俩人心里头那股子革命的劲儿,那是一模一样的,用咱老百姓的话说,那就是“尿到一个壶里了”。

一九三零年那会儿,上头中央政治局一拍板,说:“得嘞,咱们就让周恩来、项英、毛泽东还有朱德这四位大佬,组个中央局的小分队吧!”就这么着,四位大腕儿一块儿挑起了担子。

那会儿,蒋介石那家伙攒了十个师的兵力,琢磨着怎么把咱们苏区给“包围消灭”了。眼下的头等大事,就是得想个法子,把这帮家伙的围剿给打回去!

嘿,您知道吗,那会儿上海那疙瘩事儿多着呢,周恩来大哥一拍大腿,说走就走,12月份儿就脚底抹油溜达到了中央苏区,摇身一变成了中共苏区中央局的大当家。头一桩大事儿,他非得见见咱的毛主席不可,那心急火燎的劲儿,跟见老相好似的。

在上海那会儿,周恩来跟几个年轻头头脑脑的,老惦记着“朱毛”这俩哥们儿。他老早就风闻,说那毛泽东打仗是一把好手,可惜啊,老是让人给挤兑。

因此啊,周恩来心里头痒痒的,非得亲自会会不可。俩人一聊上,周恩来那眼睛可就亮了,他发现毛泽东同志那军事头脑,还有那战场上真刀真枪干出来的经验,硬邦邦的,杠杠的!他心里头那个笃定,说毛泽东这家伙,天生就是个带兵的料,军事上的奇才,哪能让他在一旁晾着,得好好使唤使唤!

可那会儿啊,红军里头不少人憋着劲儿,非要往中心城市冲一冲不可。毛泽东在会上,那是一点不含糊,直接来了句:“那可万万不成,一去准得栽跟头!”

可有人还嘴硬呢,说什么:“红军离了毛泽东可就不转了。”

周恩来,咱苏区的头儿,那时候可真是左右为难啊。他心里头明镜似的,知道毛泽东那军事才能,杠杠的!可话说回来,规矩在那儿摆着,少数得听多数的。没办法,他只得硬着头皮,下了攻打赣州的命令。这事儿,真是让人捏把汗,可也得办啊!

到头来,红军围着赣州城转悠了一个多月,跟那城墙较上了劲儿,可愣是没啃下来,人马倒是折损了不少。没辙,3月7号那天,只好鸣金收兵,撤出战场。可这一撤,局势还是紧绷绷的,危机四伏啊!

这不,周恩来急眼了,赶紧打发项英,脚底抹油似的往东华山窜,请毛泽东大爷下山来开大会。毛泽东一见项英跟被狗撵了似的冲进家门,心里就明镜似的,赣州那边指定是捅娄子了。他冲项英摆了摆手:“你小子先溜吧,我拾掇拾掇,随后就到。”

那天,雨下得跟瓢泼似的,贺子珍拦住不让走:“瞧瞧他们怎么对你的,你还往那儿凑啥劲儿!”毛泽东一摆手:“这可是人命的事儿,我能装作没看见吗?”

老毛啊,走了好几天的山路,脚底板都快磨出火星子了,终于赶到了红军的前线阵地。他一看那战况,眉头一皱,计上心来,立马就把战术给改了。这一改,嘿,红军兄弟们可算是捡了条命,轻轻松松地就从敌人的包围圈里溜了出来,损失小得跟玩儿似的。

这一仗打完,项英他们算是瞧明白了,自个儿哪儿做得不对。开会那会儿,他挺诚恳地说了,打心眼里佩服毛主席的带兵本事。

于是,周恩来瞅准时机,力劝毛泽东继续坚守在前线阵地。

那会儿,毛主席被安排到林彪带的一军团,说是“跟着打仗”。因为一军团里净是他的老战友,所以他一来,基本上就成了领头儿的。在毛主席的调度下,一军团决定拿那“软柿子”捏一捏,就是福建的军阀张贞。嘿,你别说,最后还真给他们打了个漂亮仗,大获全胜!

没多久,周恩来硬是把大伙儿的意见都撂到一边,拍板让毛泽东当上了红军的总政委,带着队伍往前线冲杀去了。

嘿,您瞧,有了周恩来的鼎力相助,毛泽东那是如鱼得水,又带着队伍出征了。结果怎么着?漳州战役,咔嚓一下,大获全胜!这一仗,打得那叫一个漂亮,毛泽东在党内那是声名鹊起,威望噌噌往上涨,就跟坐火箭似的。

哎,你说这事儿,倒霉事儿它就跟约好了似的,一个接一个地来。

1932年深秋那会儿,10月份,中央局的人聚到了宁都,开了场大会。会上啊,大伙儿七嘴八舌地聊起了以前的那些个方针战略,说是“新账老账一块儿翻”,结果呢,毛泽东同志又成了那被挑刺的对象,给排挤了一回。

从毛泽东带着队伍毅然登上井冈山,那会儿他像是跟中央命令较上了劲,一路坚持自个儿的想法,就像是个“倔老头”。后来啊,经过那么一番唇枪舌剑的争论,后方的头儿们呢,就像是唱主角一样,占了上风。到最后啊,就这么凑合着,弄出了个新的“三人小组”,你说这事儿,是不是挺有意思的?

赶上那帮子人的挤兑,他们跟放了火似的,一股脑儿地批评起毛泽东来,最后干脆把毛泽东红一方面军总政委的帽子给摘了,打发他到后方去当政府主席,算是让他老实点儿。

说到军事这档子事儿,大伙儿都觉得,得让周恩来挑大梁,掌舵全局。

嘿,说时迟那时快,咱们那三人团里的王稼祥,冷不丁地站了出来,给毛泽东同志撑腰来了。

他咧嘴一笑,说道:“嘿,我啊,是四中全会那会儿才溜达到苏区的。虽说来得不算早,可就这么短短一溜烟的工夫,我从那几回反‘围剿’的大胜仗里,还有攻打赣州那回栽的跟头里,算是瞧明白了——毛泽东同志那套军事路子,那可是真金不怕火炼,实打实地贴合咱的实际情况。他的战略招儿,更是灵得很,一试一个准儿,这都是实打实用命换来的教训啊!我说句心里话,红军能有今儿的局面,跟毛泽东同志那把舵掌得好,那是绝对分不开的!”

王稼祥一屁股坐下,接着又噌地一下站了起来,咧嘴说道:“大伙儿心里都有数,我和咱毛主席那是刚打交道没多久。可王明、博古他们啊,嘿,老同学了,还一块儿长大的呢。但现在啥情况?敌人都快到家门口了,咱可不能这时候换帅啊!指挥这摊子事儿,还得是他来挑大梁!”

王稼祥那小子,愣是顶着大伙儿的反对,说话跟敲锣打鼓似的,响亮得很!

事儿闹到这一步,大伙儿全愣住了,跟冻住了似的,动弹不得。

这时候,周恩来同志呢,身为咱苏区的头号大人物,那“判官”的担子,自然得他挑起来喽。

瞧这难题,把咱们给难住了!把毛泽东同志硬留在前线,谁心里乐意啊?这不是往大伙儿心上插刺儿嘛!那,咱得想个法子,让大伙儿都点头才是。咋整呢?

周恩来琢磨了片刻,先是开腔给毛泽东提了个醒:“咱毛主席啊,在行军打仗这事儿上,那可是最活跃的一个,对不少指令也是‘意见多多’呢!”

说到这儿,他话头一转,咧嘴笑道:“可毛主席啊,人家那是实实在在从敌人硬气咱们软的实情出发的。他打了多少年的仗,那经验杠杠的,之前的胜仗里头,哪次没他的功劳?我琢磨着,毛主席,那是指挥的料儿!”

他琢磨了一会儿,开口说道:“得了,我琢磨出俩辙来。头一个呢,就是我亲自上阵掌舵,让毛泽东同志在前头给我搭把手。再一个,就是让毛泽东同志全盘拿主意,我呢,就在旁边盯着点儿,看他不走偏了道儿。”

瞧瞧,周恩来同志这儿可是使了招儿,咱们就叫它“心灵透气法”吧。他给出了俩主意,第二个嘛,大伙儿一听,嘿,那哪儿成啊,没法子,只能瞅着第一个点头应承了。

那会儿,项英二话不说,噌地一下就站了起来,直截了当地嚷道:“咱毛泽东同志啊,对自己的那点小疏忽,还没琢磨透呢,统领大局那活儿,怕是还差点火候。”这话一出,好家伙,一帮人跟着项英就附和上了:“对头,统领大局,还真不太行嘞!”

这事儿啊,周恩来心里头早有数。那第二个法子,他也不是非得要不可,能成自然好,不成也罢。于是乎,周恩来大手一挥,得了,咱就用那第一个法子吧!

嘿,您瞧瞧,周恩来那脑子,灵光得很!他轻轻巧巧地一摆弄,就把毛泽东给稳在了前线,继续领着头儿打胜仗呢。

所以啊,大伙儿一合计,就有了这么个主意:“让咱们的毛泽东同志先去后方歇歇脚,养精蓄锐,等前线需要他了,再请他老人家出山。”

嘿,您知道吗?就那档子事儿,让周恩来心里头更加笃定了:毛泽东,这家伙,能挑大梁!没错,就是那股子能耐,让周恩来打心底里觉得,毛泽东绝对是个能担事儿的主儿。

会议一完事儿,周恩来立马颠儿颠儿地跑到毛泽东那儿,亲自去探了探亲。

他拍了拍毛泽东的肩膀,笑道:“老兄啊,先把身子骨儿调养得壮壮的,只要青山还在那儿立着,还愁日后没柴火烧吗?”

毛主席笑道:“恩来啊,你这回可真是给我撑足了面子,谢啦!”

周恩来带点不好意思地笑道:“瞧瞧,我眼下也就这点能耐了,说到打仗那套,嘿,我还得跟您多讨教讨教呢!”

十月十四号那天,红一方面军搞了个作战计划,周恩来大笔一挥,在后面加了一句:“给毛主席瞅瞅。”

您瞧,这事儿啊,明摆着告诉咱,周恩来心里头早就有数了,他觉得毛泽东那哥们儿,领着红军打天下,那是再合适不过的事儿了。

可万万没想到,没多久,中共临时中央来了电报,把毛泽东红一方面军的总政委给撤了,让周恩来接茬干。

嘿,这事儿明摆着,有人背地里给共产国际那儿嚼舌根呢。周恩来心里头那个憋屈啊,可他还是得硬着头皮给中央发了个电报。电报里头他这么说:“我呢,特意跑去瞧了瞧毛泽东,瞧他那样子,情绪挺稳当,没啥消极怠工的迹象。”

周恩来深知毛泽东的卓越领导才能,因此他巧妙地布局,为日后恢复毛泽东的职务埋下了伏笔。时机成熟时,他果断行动,成功恢复了毛泽东的重要职务,展现了高超的政治智慧和领导力。

1933年,中共临时中央落脚苏区,那年博古才26岁,就成了中央苏区的头儿。他一到苏区,嘿,那可真不含糊,接着就对毛泽东同志使起了绊子,愣是让毛主席把军权给丢了,彻底没了话语权。

在烽火连天的岁月里,掌不住军权的大旗,便等同于失去了引领革命的舵向。毛泽东那时啊,真可谓叫天天不应,求地地不灵。

哎哟喂,您瞧瞧,在那第五次跟“围剿”较劲的时候,有那么几位头头脑脑的一不留神,指挥得不太灵光,结果咱这仗啊,就打得有点儿憋屈。就拿广昌那一仗来说吧,红军兄弟们愣是伤了死了五千多号人,这代价,啧啧,可真是肉疼心也疼啊!

湘江一仗打完,红军兄弟们拼死拼活攒下的八万大军,眨眼功夫就缩成了三万。哎呀,这可真是让人心疼得直咧嘴。原本人山人海,热闹非凡的队伍,现在一看,稀稀拉拉,心里头那个不是滋味啊。八万,数目不小啊,就这么一眨眼,少了一半还多,真是让人感慨万千,红军的路,可真不是一般的难走啊!

在前线,彭德怀等人对博古、李德的指挥颇有微词,甚至直言不讳地表示要让他们下台。他们坚定地认为,只有毛泽东同志回来,才能带领大家走向胜利。

哎,您知道吗?就是那次大败仗,让大伙儿猛地醒悟过来,原来打从根儿上,毛主席的军事路子那叫一个准儿,他的那些打仗想法,跟实际情况那是严丝合缝,一点不带差的。这么多年了,咱们这才算瞧明白了!

博古心里头那个纠结啊,直想一不做二不休,掏枪自个儿了断,亏得王稼祥眼疾手快,一把给拽了回来。

说起来,湘江那一仗,可真是热闹,直接就把遵义会议给“请”出来了。

周恩来心里头明镜似的,嘿,这回,机会可算是撞上门来了!

在遵义那疙瘩的会上,凯丰他们几个还是对毛主席憋着气呢,闷声不响的。可王稼祥他们几个,嘿,那可不含糊,直接冲着博古、李德这些“洋大爷”开炮了,说他们这些个“外国高参”,纯属是瞎胡闹,乱指挥一气!

嘿,你猜怎么着?在一场热火朝天的商量后,周恩来大哥一拍大腿,定了!说就让咱们的毛泽东同志来带红军。没过多久,周恩来干脆利索,直接给毛泽东同志戴上了大军帽,让他做了总指挥,全盘都归他管!

嘿,总算啊,天边那抹亮光算是露了脸。咱毛泽东同志,这些年可是咬牙挺过来的,撤职?处分?人家压根儿没往心里去。他就跟那老松树似的,风吹雨打都不动摇,自个儿的主意,那是铁了心要守到底的。

打那以后,咱们的毛泽东同志可真没白让大伙儿盼着,他领着大伙儿,那是创造了诸如“四渡赤水”这样的军事绝活儿,硬是把蒋介石的部队耍得团团转,就跟逗猴儿似的。最后,长征这一路啊,愣是让他给走通了,稳稳当当到了陕北!这一来,中国革命算是从鬼门关前给拽回来了,安稳多了!

嘿,您瞧瞧这个!要说这事儿啊,可真够逗的。咱们就聊聊那回,时间还是老样子,人名儿也都不变。那会儿,生活慢悠悠的,跟老舍笔下的京城似的,透着一股子悠闲劲儿。我呢,就像是胡同里溜达的小猫,没事就爱琢磨点啥。日子一天天过,平淡无奇,可就在这么一天,嘿,出岔子了!具体咋回事儿呢,我也懒得细说,反正就是那么一档子新鲜事儿,让人心里头直痒痒,想跟人分享分享。咱就不绕弯子了,直接说吧。那时候的人们啊,心思简单,感情真挚,碰上个啥新鲜玩意儿,那都得乐呵好一阵子。我呢,也是跟着凑热闹,乐在其中,感受着那份纯朴的快乐。总而言之,就这么回事儿。时间一晃而过,可那段记忆啊,就跟刻在心里头似的,怎么也忘不了。每每想起来,心里头还是热乎乎的,觉得那时候的日子,真是有滋有味,比啥都强!

实事求是地说,那时候的周恩来,虽然是最高领导人,但他却能把自己的位置让给毛泽东。这举动,可不是一般人能做到的,充分体现了周恩来的大气度、大智慧,他真的是为了中国革命的大局着想啊!

嘿,您知道吗?周恩来那可是毛泽东少有的铁哥们儿。他心里明镜似的,毛泽东不光军事上灵光得很,理论也是杠杠的。周恩来甘愿退居二线,给毛泽东这位大军师当绿叶,让他痛痛快快地施展身手。

毛主席,那可是军事上的奇才,千年难遇的料子。周总理呢,嘿,他就是那千年等一回的“识马高手”,伯乐中的伯乐!

好嘞,那我就按老舍那味儿给您改一改,您瞧好喽!嘿,您知道吗,这事儿啊,说起来挺逗。时间过得真快,一眨眼,那些个日子就过去了,跟手里的沙儿似的,攥得越紧,漏得越快。咱们也别老揪着过去不放,得往前看,对吧?生活啊,它就是个大戏台,您我是台上的角儿,今儿个唱这出,明儿个演那折,各有各的乐子,也各有各的难处。甭管怎么着,咱都得乐呵着,跟那胡同里的大爷大妈似的,天天晒太阳,眯着眼儿,乐哉悠哉。您瞧,这日子啊,不就是这么一天天过来的嘛。咱们也别太计较那些个得失,有吃有喝,有说有笑,这就够了。咱们得学会知足,知足者常乐嘛,您说是不?行了,咱就聊到这儿吧。您要是觉得我这么一改还行,那以后有啥需要,尽管找我,我给您接着改,保管让您满意!

打从新中国成立那会儿起,周恩来就成了咱们国家的大管家,国务院总理的位子一坐就是好多年,还顺手管起了外交部的事儿,这一管,也是几十年跟一天似的,没含糊过。

他跟毛主席那感情,嘿,那是越来越瓷实,没得说浅的时候。俩人之间的情谊,就像是陈年老酒,越放越香,越来越浓,压根儿就没见过淡的时候。

按说周恩来,他对毛泽东那简直是打心底里佩服,这佩服啊,还得从三件事儿上聊起。头一桩,那就是毛泽东那脑子,灵光得跟灯笼似的,啥难题到了他那儿,眨巴眨巴眼就能给琢磨出个子丑寅卯来,周恩来心里头那个赞啊,是压都压不住。第二桩,毛泽东那股子韧劲儿,嘿,真是让人竖大拇指。遇到困难挫折,人家愣是不带眨眼的,一股脑儿往前冲,这股子不屈不挠的劲儿,周恩来看着都觉得心里头热乎乎的。最后一桩,那就是毛泽东那胸怀,宽广得跟大海似的。待人接物,那叫一个和气,不管啥时候,都能把人拢到一块儿,这本事,周恩来打心眼里头觉得不简单。所以说啊,周恩来对毛泽东的敬佩,那真是溢于言表,从这三件事儿上,就能瞧出个七八分来。

头一条,得说说毛泽东那杠杠的军事本事。这家伙,军事才能可不是盖的。指挥起战斗来,那叫一个出神入化,让敌人摸不着北,自个儿队伍却跟穿针引线似的,灵活得很。你说,这不是军事奇才嘛!每次战役,他都能把局势看得透透的,像下棋似的,走一步看三步,敌人往往还没反应过来,就被他来了个措手不及。所以啊,毛泽东这军事才能,真是让人佩服得五体投地!

第二嘛,得说说毛泽东那了不起的政治手腕儿。

第三嘛,得聊聊毛主席那杠杠的文学造诣。

说起军事才能,那毛泽东绝对是杠杠的!他之所以能名扬四海,当个响当当的军事大佬,关键还在于,他骨子里头是个思维缜密的哲学家,外加一个有魄力的政治家。这家伙,不光战场上运筹帷幄,脑袋瓜子里的哲学思想也是一套一套的,政治上更是胆大心细,啥风浪没见过?所以说,毛泽东这名号,可不是白给的!

老外们常说,战争啊,那就是政治换了个打法,是得见血的那种政治。所以说,要想当个顶尖的军事大拿,得先是个玩转政治的老手才行。你得明白,光会舞刀弄枪可不够,心里头那点子政治谋略,那才是真功夫呢!

说起来文学那档子事儿,周恩来跟咱党里的干部们聊过,他说啊,毛主席那文学造诣,嘿,那可是顶呱呱!为啥呢?还不是因为他老人家书读得多,古典玩意儿啃了一本又一本,文学水平自然就噌噌往上涨,把咱们都甩出好几条街啦!

说起来古典诗词这块儿,毛主席那手笔,简直就是绝了,前头找不着影儿,后头也难有人赶上。您瞅瞅,周恩来总理六十年代那会儿就夸了:毛主席写的诗,那气势,杠杠的,谁也比不了!

哎,您瞧这个,咱们聊聊五号那天的事儿吧。那天啊,太阳照常升起,日子跟往常没啥两样,可心里头那份儿热闹,嘿,就跟炸了锅似的。大伙儿都忙活开了,为啥?还不是因为那件事情,您懂的,就是那个让人心心念念的活动。一早儿,我就瞧见张三李四的,一个个跟打了鸡血似的,精神头儿倍儿足。你说这人啊,一有了盼头儿,那劲儿头儿,简直了!就跟那老北京的糖葫芦,串儿串儿的,一个接一个,甜到心里去了。到了晌午,那场面,热闹得跟庙会有一拼。男的、女的、老的、少的,那叫一个齐全。大家伙儿脸上都洋溢着笑,跟春天里的花儿似的,灿烂得很。我呢,也混在里头,跟着乐呵,心里头那个美呀,就别提了。这一天啊,过得那叫一个快,眨眼功夫,夕阳西下,夜幕降临了。可大伙儿那份儿热情,愣是没减,就跟那胡同里的灯笼,越到晚上越亮堂。您说,这事儿,是不是挺有意思的?得嘞,五号那天的事儿,就这么简简单单,热热闹闹地过去了。可那份记忆,嘿,就跟烙印似的,刻在心里头,忘不了啦!

按毛主席那警卫员的说法,在中南海里头,毛主席跟周总理住的地方啊,隔得不咋远。每回开会,毛主席老爱站在门口,跟大伙儿打听:“哎,总理到了没?”要是有谁说总理正往这儿赶呢,毛主席一听,干脆就挪到旁边的小板凳上,悠悠地坐下了,还笑着说:“咱等等总理,一块儿进去得了。”

这么多年过去,毛主席和周总理那感情,可真不是一句“心有灵犀”就能打发得了的。你说是不是?他们俩那默契,嘿,简直比亲兄弟还亲呢!咱们寻常人说的“心有灵犀”,到了他们那儿,都得靠边站一站。这情谊,深得没法儿说,也没法儿量,就是那么自然而然地存在着,比啥都瓷实。