抗美援朝胜利消息传遍全国,各地民众纷纷欢呼,举国同庆这一伟大胜利。

在新中国存亡攸关的战争中,毛主席的决策彰显了他非凡的战略洞察力。

此时,朱德元帅的一句评价悄然传开,引起了广泛关注。

邓小平曾深刻评价:“若无毛主席,我们或仍于黑暗中艰难探索。”

两位革命元勋对毛主席评价各异,朱德之言尤为突出,被视为更能体现人民心声,这究竟为何?

【井冈山革命根据地的形成与扩展】

1927年秋,南昌起义失利后,毛主席与朱德率残部历经辗转,最终到达井冈山。

这支队伍历经艰险,穿越重重大山,经过卓绝斗争,最终在这片山区寻得立足之地。

井冈山地处湘赣交界,地势险峻,利于防守而难以进攻,是建立革命根据地的理想之地。

当地百姓长期遭地主阶级压迫,生活极度困苦。

毛主席与朱德率队至此,迅速认识到,欲在此地立足,必获民众支持。

毛主席提出“打土豪,分田地”政策,有效激发了农民的革命积极性,增强了他们的斗争意志。

根据地建立后,红军在井冈山周边地区发起了游击战争。

朱德与毛主席紧密协作,毛主席精于战略规划,朱德则长于战役指挥。

红军在他们的指挥下,运用灵活战术,凭借山地优势与敌周旋,有效应对反动势力的围剿。

国民党军多次围剿红军,因地形不熟且轻敌,屡遭挫败,被红军灵活规避或成功击退。

井冈山斗争时,毛主席与朱德配合默契,毛主席展现战略眼光,朱德擅长实际指挥,两者相辅相成。

制定作战计划时,毛主席亲勘地形、分析敌情,与朱德共商行动方案。朱德则依据战士实情,补充具体执行细节。

两人行走时常商讨,既具战略眼光高远,又对每个细节深入推敲。

红军游击战术获周边群众认可,逐渐影响至地主阶级,动摇其立场。

毛主席与朱德凭借灵活政策和严明纪律,使红军在群众中广获支持。

红军严守“三大纪律,八项注意”,并积极协助群众进行生产活动,以减轻其负担。

与此同时,井冈山革命根据地的势力范围开始逐步扩大,其影响力也随之日益增强。

周边反动势力渐感不安,多次联手企图消灭新兴红色政权。

毛主席和朱德凭借灵活战术击退进攻,同时运用宣传和政治工作,有效削弱了国民党军内部的战斗意志。

【国际的关注与支持】

井冈山根据地影响力渐增,毛主席与朱德领导的红军日益受到国内外瞩目。

1929年1月,共产国际执委会东方书记处远东部举行会议,重点研讨“朱毛”红军取得的成就及其积累的宝贵经验。

会议由远东部高级官员主持,重点关注“朱毛”红军的发展情况。

会议伊始,主持人详细介绍井冈山根据地情况,内容详尽。

自1927年秋,毛主席与朱德领南昌起义军在井冈山扎根,迅速推进游击战,有效扩大红军影响,覆盖至整个湘赣边界。

井冈山斗争模式,即新革命路径,于农村建根据地,游击战为主,实施分田、打土豪等政策,成功获取农民广泛支持。

讨论期间,几位参会官员深入剖析了“朱毛”红军的宝贵经验。

他们觉得,这种农村为核心,动员民众革命的策略,是中国革命的新途径,极具启发性。

会议第二部分聚焦于支持朱毛红军发展的议题,深入探讨了相关帮助措施。

与会者共识,鉴于井冈山根据地的重要性,需强化与其联系,并提供必要援助。

最终,会议确定实施三项关键举措。

首先,中共中央决定派遣一位威望专员至井冈山,与毛主席及朱德直接沟通,以掌握红军的实际状况。

专员选拔极为严谨,需兼具深厚理论基础与实际斗争经验,确保能与红军领导层顺畅沟通并有效协作。

其次,会议决议在与井冈山的联络中,着重从全局考量,探讨未来运动的前进路径。

这表示共产国际期望红军结合中国实际,持续探索并发展与中国国情相符的革命路径。

会议强调,通信需清晰阐述共产国际立场,并征求朱毛红军意见,以优化未来斗争决策。

最终,会议指令革命军事委员会探讨对井冈山实施实际援助的可行性。

这涵盖军事物资援助及采用其他途径支持红军斗争的措施。

与会者认识到,井冈山虽有部分胜绩,然敌势强大,当前形势依然十分严峻。

因此,对红军而言,及时的援助对其发展至关重要。

【遵义会议的历史转折】

1935年1月,中国共产党于贵州遵义举行了一次至关重要的扩大会议。

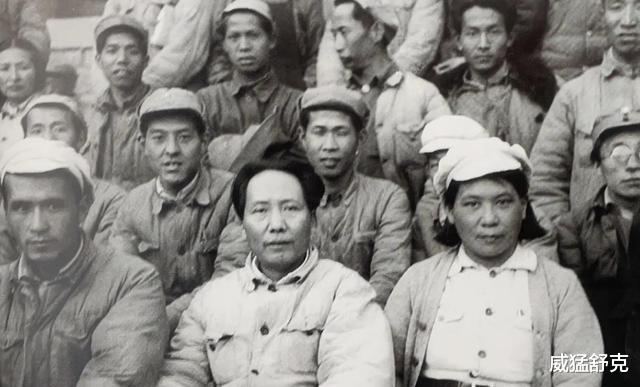

参会人员包括中共中央核心领导及红军高层将领。

会议伊始,氛围紧张严肃,因众人皆知此次将决定党和红军的未来走向,至关重要。

会议上,中央政治局首要任务是深入总结并反思第五次反“围剿”失败的原因。

与会者相继发言,重点批判了博古、李德在军事指挥方面的多项错误。

过去数次交锋,红军因敌我力量悬殊,在敌人严密围剿中多次受困,遭受重大损失。

尤其是博古与李德在军事指挥上固守僵化教条,导致红军陷入极其不利的困境。

朱德发言时,毅然站起,语气坚决:我们之前军事指挥等方面犯有重错,必须立即纠正,不可延续。

朱德当时毫不犹豫指出,博古、李德指挥失误,致根据地丧失,红军将士大量牺牲。

朱德一向谦逊稳重,但在该会议上,他直言不讳,明确表达对当前领导方式的不满,未再隐忍。

朱德发言后,与会者均表赞同,会议室随即陷入一片庄严沉静的氛围中。

众人皆明,持续旧日错误指挥,红军与革命前景将愈发危急。

朱德重申毛主席的重要性,指出:“毛泽东同志具备我们急需的战略眼光与实战经验,当前亟需重新审视并确认其领导地位。”

后续讨论中,与会者纷纷支持毛主席,指出他在井冈山斗争及红军长征中的指挥,充分展现了他的卓越能力和深远见识。

经过数日深入讨论与慎重考量,会议最终作出历史性决定:确立毛主席为党中央和红军的领导核心。

【朱德对毛主席的评价及其历史意义】

抗美援朝战争终结,中国人民志愿军在战场上斩获辉煌成就,取得了决定性胜利。

此胜利彰显了毛主席在国家战略上的深邃洞察与卓越远见,再次得到验证。

毛主席的决策,在战争部署与外交策略上,均彰显出卓越的领导能力。

战争胜利会议中,朱德起身发言,语气坚定有力,表达了对毛主席的敬佩及对国家前景的信心。

他指出,中国历史众多领袖未真正解决国家问题,唯毛主席引领中国走出困境,找到适合国情的革命道路。

这句话引起在场众人共鸣。朱德续言:“毛主席既是党的领袖,也是全国人民领袖,他解决多年难题,引领中国走向光明,是中国人民最伟大的领袖。”

朱德此言,显然基于事实。

他回顾了从井冈山斗争至抗美援朝胜利的历程,指出毛主席的军事与政治决策,均对中国命运产生了深远影响。

未来某日,邓小平评价毛主席道:“若无毛主席,我们或仍处黑暗摸索之中。”

邓小平与朱德评价各异,邓更侧重历史视角,肯定毛主席在中国革命中的领导核心地位。

他着重指出毛主席作为历史伟人的无可替代,朱德则更侧重人民视角,阐述了毛主席对中国人民的重大意义。

时间流逝,这些评价渐渐融入历史之中,成为其不可分割的一部分。

毛主席的名字,因中国革命的胜利与新中国的崛起,深刻铭记于中国人民心中。

朱德与邓小平的讲话强化了毛主席的历史地位,同时为后人洞察中国革命艰辛过程提供了宝贵视角。

会议结束后,中国人民在毛主席的领导下更加团结,持续推动社会主义建设,不断前进。

毛主席的思想与精神,是全党和全国人民行动的指引,引领着大家的方向,确保行动的一致性和准确性。

在中国发展的各关键时期,毛泽东主席展现的智慧与远见均得到了持续验证。

付尚文撰文纪念毛主席与朱德同志井冈山会师五十周年,文章发表于1978年《河北大学学报(哲学社会科学版)》第3期,详细阐述了会师的历史意义,页码为39-48。

毛主席,周总理,朱总司令都是全心全意为人民服务的伟人。

只有伟人才有资格评价伟人!朱毛团结如一人

朱总很正!

毛主席的千秋伟业只有真正的伟人和广大人民群众才能公正评价!

毛主席,朱老总都是伟人,一心为公,一心为民

邓公伟大的