隋朝末年,天下大乱。暴政肆虐,土地饱受荼毒。朝廷内奸臣当道,贪婪腐败侵蚀朝政根基,百姓生活困苦不堪。

在动荡之际,时势正寻觅能推翻旧秩序、开创新格局的英雄。

在历史转折之际,智勇兼备的徐茂公随李密起义,如山寨中的锋利之光,穿透了重重乌云笼罩的天际。

徐茂公在四五年间,由山寨起义者蜕变为开国功勋,他的人生轨迹如同一部传奇历史,书写了非凡的篇章。

他的名字如璀璨星辰,悬于乱世天际,成为天下仰望的焦点。

徐茂公历经三朝,战场上勇猛无畏,朝堂上智谋过人,为这个时代的变革作出了卓越贡献,立下不朽功绩。

他临终遗言令人深思:“后代若出高人,必除之,否则必反。”此言如定时炸弹,隐于历史长河,终以惊人方式应验。

这段历史背后有何故事?徐茂公遗言为何如此?他是否有所预见?后来的历史又怎样验证了他的预言?

【徐茂公与唐朝的兴起】

在动荡年代,徐世勣因对朝廷贡献卓越,被唐高祖李渊赐姓“李”,改名李勣。但在民间,他更广为人知的名字是“徐茂公”。

此名简练且响亮,已成为他一生传奇的代名词。

徐茂公诞生于曹州离孤一个默默无闻的村落。

他自幼聪慧,热爱武艺,同时对兵法有深刻独到见解。

17岁时,徐茂公投身起义军,并着手说服首领翟让共襄义举,参与反叛。

翟让不追求权势,他的心愿仅是携手兄弟们,共同从事打家劫舍的生涯。

面对翟让的犹豫,徐茂公坚持不懈地劝说,最终成功说服翟让,使其下定决心,共同投身造反事业。

他们首次行动选在隋炀帝修建的京杭大运河周边,实施抢劫。

此地虽危机四伏,却也是财富汇聚之所。

他们迅速筹集到足够资金后,着手规划扩大起义军规模。

民间叛军起义时,徐茂公与翟让共建瓦岗寨,形成一方势力。为壮大队伍,徐茂公关注到小有名气的豪杰李密,意图招揽其加入。

徐茂公向李密言明,瓦岗寨乃英雄汇聚之所,其加入定能壮大实力。经诚挚相邀,李密终决定加入瓦岗寨。

徐茂公未曾料到,他的那一举动意外加速了翟让的死亡。

李密加入后,瓦岗寨势力急增,导致翟让地位逐渐动摇。

在徐茂公的指引下,翟让自愿放弃寨主之位,交由李密继任。

李密并未止步,依旧对徐茂公与翟让保持警惕之心。

一日,李密设宴邀请徐茂公与翟让,实则暗藏诡计,意在陷害二人。

宴会上,徐茂公与翟让甫一露面,即遭伏击。

在袭击中,翟让不幸遇难,徐茂公虽幸免于难,却也身受严重伤害。此次事件突如其来,造成重大损失。

若非他人求情,徐茂公亦难幸免于难。情况危急,幸得有人出面相救,他才得以保全性命。

事件过后,徐茂公深感瓦岗寨无望,遂下定决心,另谋发展之道。

他归还溧阳的兵马粮草于李密后,孤身踏上寻觅新栖身之所的旅程。

在此关键时期,徐茂公决定归顺李渊与李世民。

他赏识李家父子的卓越才智,视与其结盟为事业发展的新契机。

李渊赏识徐茂公的才能,视其为可塑之才,故而赋予其重要职责。

在李家麾下,徐茂公彰显卓越军事才能。

他历经多场战役,每战皆能献计献策,对李家的征战事业做出了重大贡献。

他的军事成就为唐朝的最终创立打下了牢固基础,确保了国家建立的稳固性。

【临终的预言与忧虑】

徐茂公毕生征战,意在以所得荣誉与富贵,福泽后世子孙。

他对家族未来寄予厚望,尤其重视后辈培养,倾注大量心血。

在他的诸多儿子里,未寻得满意继承者,他转而寄望于孙辈。

在孙辈里,李敬业凭借出众的聪明才智与过人胆识,吸引了徐茂公的关注。

李敬业自幼便显露出超凡才智,尤其精于弹丸射击之术,每每展现,总能令人赞叹不已。

徐茂公历仕唐高祖、太宗、高宗三朝,凭敏锐眼光与深厚政治智慧,深受朝廷器重。

然而,他凭借深邃的眼光,逐渐发现了李敬业身上的不安分,这种不安分之气日益明显。

在一次狩猎活动中,徐茂公计划利用此契机消除李敬业。

他对李敬业吩咐:“进林驱兽,以便我们捕获猎物。”

李敬业心存疑惑,但仍照做。徐茂公利用风势点火,意图围困李敬业于火中。火势迅速扩大,李敬业陷入绝境。

他巧妙地宰杀坐骑,将其藏于马腹内,凭借此举成功躲避了劫难。

火灾后,李敬业满身血迹立于徐茂公前,徐茂公既赞孙儿机智,又感宽慰。李敬业洞悉祖父杀意,自此愈发乖巧听话。

徐茂公渐生怜悯,不再加害李敬业,反将其留在身旁,传授战场技艺与为官法则。

然而,李敬业似乎并未重视祖父的训诫,未能将其铭记于心。

后朝廷命李敬业为刺史,剿贼寇。他独闯贼营,软硬并施平匪患,此举却招致徐茂公的忧虑与不满。

乾封二年(667年),唐高宗任徐世勣为辽东道行军大总管,以御高丽。徐世勣至辽东,鉴于太宗征高丽未成的历史,誓将战线深入高丽腹地。

初战胜利后,徐世勣带领的唐军士气大振,他们沿新城快速南进,相继占领南苏与木底两地。

总章元年(668年),徐世勣率唐军在鸭绿江歼灭高丽主力,继而攻克平壤。

数日后,唐军在信诚和尚的协助下攻占了平壤,此举宣告了该战役的圆满结束。

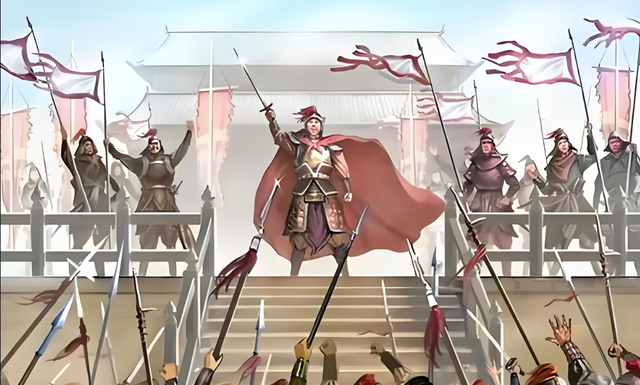

战役结束后,徐世勣胜利归来,京师举办盛大欢迎仪式,并授予他太子太师之职。

然而,多年的征战使徐世勣步入耄耋之年,七十五岁时已体弱多病。唐高宗遂命其弟李弼返京,负责照料徐世勣。

一日,徐世勣觉身体稍愈,召李弼至榻前,沉重言道:“弟,我时日无多。”

李弼紧握其手,神色焦虑地问道:“兄长,可有遗言交代?”

徐世勣沉声道:“后代若有杰出者,必除之。否则,其必生反心,为家族招来祸患。”

李弼愕然注视着他,道:“兄长,这究竟是何等重大的事情!”

徐世勣眼神深邃,语气坚决,他嘱咐道:“铭记此言,此乃我多年征战所悟,亦是我对家族未尽之责的总结。”

徐世勣临终前多次告诫,然命运似已既定,徐家终未能逃脱那场预言中的悲惨未来。

李弼虽对突来的重任感到震惊,但仍恭敬答应:“哥哥,我定铭记您的教诲,依您所愿行事。”

徐世勣长叹一声,眼中闪过无奈与沉痛,似在回味烽火岁月,又仿佛在预见未来可能的变故。

他低语:“弟,我沙场征战一生,只为家族繁荣、国家安宁。若后代因才招祸,吾辈所有奋斗将成虚妄。”

李弼紧握徐世勣之手,默然无声。

他明白哥哥的话意义重大,这是关乎整个家族未来的重大抉择,将深远影响家族命运。

徐世勣凝视李弼,缓缓合眼,仿佛在内心追寻着那份沉静与平和。

【家族的命运与预言的应验】

徐茂公逝世后,唐高宗李治极为哀悼,为表敬意,下令停朝七日,全城沉浸在一片悲伤之中,以此缅怀这位杰出功臣。

然而,李治健康状况日益恶化,武则天趁机逐步掌控了朝廷大权。

武则天野心不限于朝堂,她着手干预皇家内务,将儿子李弘立为太子。

李弘身为太子,对母亲独断专行及残酷手段持有不满情绪。

在一次争执中,李弘对母亲愤慨陈词:“母后,这天下并非您独有之物!”

武则天冷回:“弘儿,你年幼未知朝政复杂,为大局计,强硬措施在所难免。”

然而,李弘内心已产生深刻隔阂。

不久后,李弘去世,武则天深感悲痛,随即决定册立李贤为新的太子。

李贤在与母亲交谈时表达反感,直言不讳:“母后,我反对做您的傀儡,国家应由父皇掌权。”

武则天野心未歇,她断言:“贤儿,朝堂之事你难以理解,只需按我安排行事。”

李贤终遭废黜,心怀愤懑,未能释怀,最终抑郁而终。

接着,武则天确立李显为皇位继承人,册封为太子。

李显初时顺从,然时光流转,他渐生夺权之念,终致被废。

徐茂公之孙李敬业,对这一连串变故中武则天的行为深感愤慨。

他毅然决定起兵反抗武则天,向天下发出号召,邀请有志之士加入他的军队,共同行动。

然而,李敬业的起义终归失败,他本人被杀,徐家也因此遭受了毁灭性打击。

徐家遭难之际,李敬业父悲痛万分,叹道:“悔未遵茂公祖父临终忠告!”

武则天严惩徐家,手段严苛,更下令掘开徐世勣之墓。

仅少数徐家成员在这场灾难中幸免。

唐中宗李显复位后,徐世勣获平反,坟墓重修,官爵追复。徐家悲剧已成历史,验证了徐茂公临终预言。

李勣智勇双全,文武全才,比孔明,刘伯温更厉害❗