回顾历史,明朝的开国帝王朱元璋立国初期,最关心的莫过于国内的统一和稳定。但很快,他就意识到,若想实现长治久安,必须在更广阔的天地里寻找出路。

到了永乐帝刘伯温的辅佐下,明朝的外交战略逐渐走向了更远的外部世界。其中,丝绸之路作为连接中西文化与贸易的古老通道,成为了明朝外交政策中不可忽视的组成部分。

“丝绸之路”,这条横跨欧亚大陆的道路,古代不仅仅是商贾的集结地,它连接了多个民族、多个文化和不同的政治实体。尤其在明朝时期,丝绸之路的作用愈加凸显,它不仅是商贸的通道,更是政治博弈的战场。

虽然丝绸之路在历史上有过许多风光的时刻,但对于明朝而言,它面临的考验更为复杂。

想象一下,永乐帝下令将明朝的外交触角延伸到中亚、西域的每一个角落。背后不止是一个国家的权力扩张,更是当时中国与世界互动的见证。这条通道不仅仅是物质财富的传递通道,更是文化、军事甚至宗教影响力的延伸地。

可是,这条看似宽广的道路上,遍布的是无数国家、民族的权力角逐和复杂的外交策略。

明朝的外交巧妙布局进入丝绸之路的关键点,明朝采取了什么样的外交策略?答案在于与周边各国的关系复杂交织,而这其中,永乐帝无疑是关键人物之一。

永乐帝时期,明朝大力推动西北外交,力求通过与周边国家建立稳固关系,确保丝绸之路的畅通。无论是与西域的蒙古、吐蕃,还是与波斯、阿富汗的关系,永乐帝的策略都可以用两个字来概括:巧妙。

永乐帝深知,仅凭武力难以在这片多民族、多文化交织的土地上稳住脚跟,于是,他选择了通过联姻、送礼、使者往来等方式来维持与这些地区的外交关系。

以永乐年间的西域外交为例,明朝派遣的使节不仅要应对繁复的政治问题,还要处理与中亚各国的文化差异与地理隔阂。令人印象深刻的是,明朝的外交策略中往往包括赠送丝绸、瓷器、茶叶等中国特产,作为外交的“软性武器”,从而换取经济和政治上的合作与支持。而为了应对蒙古的威胁,明朝甚至采取了与西域的草原部落联合对抗蒙古势力的战略。

同时,明朝并不仅仅满足于表面上的外交互赠。为了加深与西域地区的联系,永乐帝还派遣了郑和七下西洋的任务。这一行动的意义不仅仅在于海上探索,也与陆上丝绸之路的开辟息息相关。郑和的航行,通过与阿拉伯、波斯等国的贸易和交流,进一步促进了东西方文化与商品的互动。这种外交布局也为明朝在陆路丝绸之路上的影响力提供了强有力的支撑。

丝绸之路上的经济互动

丝绸之路上的经济互动丝绸之路是全球最为古老的贸易路线之一,它连接了东方的中国和西方的罗马、波斯乃至地中海沿岸地区。在明朝时代,这条路不仅是商品流通的路径,更成为了文化与技术交流的桥梁。

明朝的丝绸、瓷器、茶叶成为了世界各地商人的热销商品,而这些商品通过丝绸之路进入到中亚、波斯,甚至远至欧洲。

但是,经济交流的背后,却是一场错综复杂的博弈。明朝的经济政策不仅限于对外出口,它更侧重于通过控制丝绸之路的关键节点来确保国内市场的稳定和繁荣。通过加强对丝绸之路上重要城市的控制,明朝逐步构建了一个以自己为中心的贸易网络。

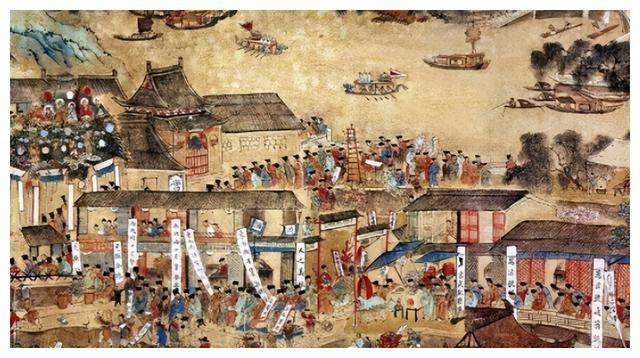

值得一提的是,明朝政府通过对西域地区的外交控制,逐步打破了当地游牧部落对丝绸之路的封锁。与此同时,明朝的商人也开始沿丝绸之路向西发展,往返的商队不再是单纯的“交易使者”,而是文化、技术的传播者。丝绸之路的各大集市,逐渐成为了中西文化碰撞与融合的场所。

虽然贸易关系的稳定对于明朝来说至关重要,但也并非一帆风顺。

与西方的贸易除了商品交换,还涉及到双方的政治博弈。中亚的部分国家与明朝之间的经济合作,常常伴随着不稳定的政治因素。波斯帝国、蒙古汗国等势力的变动,时常使得丝绸之路的贸易局势变得扑朔迷离。

而明朝则通过一系列军事手段与外交策略,确保了丝绸之路的畅通,尤其是与蒙古的关系,虽然多次发生冲突,但也通过适时的和解与外交策略,确保了贸易路线的稳定性。

中亚与西亚的外交与军事博弈在明朝的外交与军事策略中,中亚与西亚的局势尤为复杂且充满挑战。中亚作为东西方文明交流的枢纽,长期以来是各大帝国和游牧部落争夺的焦点。尤其在蒙古帝国崩溃后,区域内的权力格局变得更加错综复杂,各种势力此消彼长,对明朝构成了严峻的外部威胁与外交难题。

面对这种局势,明朝采取了灵活的外交手段与强大的军事压力相结合的策略,以确保丝绸之路的畅通和西北边疆的安全。

永乐帝的西北重防政策为明朝在中亚的外交与军事布局奠定了基础。在外交方面,明朝不仅通过与西域各大部落建立联系,还通过与波斯萨非帝国等中亚强国建立友好关系,来争取在这片广袤的土地上拥有更多的政治话语权。

尤其是与蒙古部落的关系,始终是明朝外交中最为关注的焦点。

蒙古各部落仍具备强大的军事力量,且有南下威胁的潜力,令明朝不得不在军事与外交上采取双管齐下的策略。通过设立西域行省,派遣使节,进行外交调解,明朝确保了边疆的稳定,并力图通过与蒙古草原部落的合作,将其影响力逐步限制。

而在中亚的另一重要舞台——波斯帝国,明朝也面临着不同形式的挑战。

波斯作为萨非帝国的代表,拥有强大的军事力量,并且地理位置处于中亚与西亚的交汇处,是丝绸之路的重要枢纽。

虽然明朝与波斯的合作建立在共同的经济与贸易利益之上,但由于两国各自的政治需求不同,双方在一些问题上的合作常常并不顺利。尤其是在面对奥斯曼帝国的压力时,波斯不得不做出更多的战略调整,常常采取独立的外交政策,这给明朝带来了不小的外交压力。

尽管如此,明朝并没有放弃与波斯的合作,而是通过派遣使节,提供物资援助等手段,进一步巩固与波斯的外交关系,以此来保证中亚的稳定与丝绸之路的畅通。

与此同时,明朝的军事防线在西北边疆也得到了加强。

面对蒙古的威胁,明朝不仅加强了甘肃、陕西一带的军事建设,还建立了多个军事要塞,派遣大量士兵驻守。明朝还通过加强与中亚草原部落的关系,利用当地的军事力量作为防线的一部分,形成了有效的区域防护体系。

这种既依靠军事防守,又巧妙利用外交手段与当地势力合作的策略,使得明朝在中亚和西亚地区既能够保障丝绸之路的安全,又能够应对可能出现的军事冲突。

在整个过程中,明朝的外交政策具有很强的战略眼光,既能在紧张的国际局势中保持相对的独立性,又能在必要时通过军事介入来保护国家的核心利益。

尤其是在与波斯的互动中,明朝不仅通过经济支持来换取政治利益,还通过共同的敌人,如奥斯曼帝国的威胁,建立起某种形式的合作。

通过这些策略,明朝不仅维护了西域的安宁,也为丝绸之路的畅通提供了保障。

文化交流与碰撞丝绸之路是东西方文化交流的重要桥梁,尤其是在明朝时期,文化的传播与碰撞达到了前所未有的规模。通过丝绸之路,佛教、道教、伊斯兰教等不同宗教思想传入中国,而中国的儒家文化、科技发明则通过这条路传递到中亚和西亚。

明朝政府在外交中,意识到文化交流的重要性。

永乐帝时期,尤其在与西域的外交往来中,文化交流成为了外交的重要手段之一。

中国的瓷器、丝绸、茶叶等产品被带到中亚、波斯等地,而中国的纸张、印刷技术也通过丝绸之路传入西方。文化的交流与碰撞,虽然有时会引发一些摩擦,但更多的是带来了相互理解与共识。

在这种文化的交流过程中,宗教的碰撞是一个不可忽视的课题。伊斯兰教与佛教的信仰差异,常常成为中亚和西亚地区与明朝之间交流的难点。

但通过长期的接触,双方在某些领域达成了妥协与融合。明朝的丝绸之路政策不仅促进了物质的交流,也使得不同文化间的互动成为可能。

结语在历史的长河中,丝绸之路见证了无数的兴衰荣辱,而明朝在这条道路上的角色,既充满了挑战,也展现了智慧。通过精心的外交布局、巧妙的经济策略与文化交流,明朝不仅在丝绸之路上打下了坚实的基础,也为后世留下了丰富的文化遗产。

参考文献:

黄志斌. 《丝绸之路与中国历史》[M]. 北京: 中华书局, 2016.

程海林. 《明朝外交史》[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014.

王明秋. 《明代西北防线的建设与战略》[M]. 北京: 人民出版社, 2010.

李立波. 《明朝与波斯萨非帝国关系研究》[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2012.

赵国军. 《明朝丝绸之路的经济与文化交流》[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2018.

孙文鹏. 《蒙古与明朝的外交与军事冲突》[M]. 长春: 吉林人民出版社, 2017.

陈彦成. 《丝绸之路的外交博弈:明清时期的中亚与西亚》[M]. 南京: 南京大学出版社, 2015.