禅门有偈:"一念嗔心起,八万障门开。

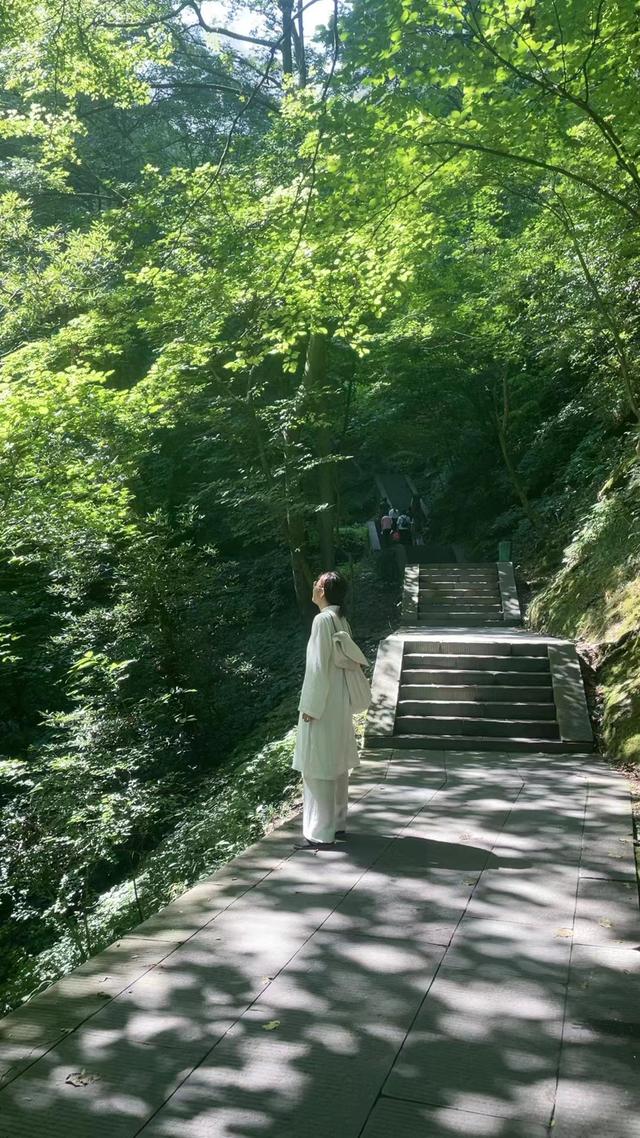

"青原惟信禅师曾道出修行三重境界:见山是山,见山不是山,见山仍是山。

世人多困在第二重境界,将嗔怨执念当作真实世界,却不知怒火灼烧的实则是自己的生命灯盏。

明代《菜根谭》有言:"风来疏竹,风过而竹不留声;雁渡寒潭,雁去而潭不留影。

世人总在计较得失荣辱,殊不知"世间事如雁过长空,影沉寒水",真正的修行不在深山古刹,而在每个嗔心初动的刹那。

《小窗幽记》说得透彻:"闭门即是深山,读书随处净土。

在现代快节奏的生活中,人们面临着各种各样的压力和诱惑,内心常常感到疲惫和浮躁。这句话提醒我们:

学会自我隔离:要学会给自己创造一个相对独立的精神空间,重视精神滋养:

多读书、读好书,通过阅读提升自己的认知水平和精神境界,让内心变得更加充实和坚定。在面对生活的挑战时,能够以更平和、从容的心态去应对 。

"情绪何尝不是如此?年轻时总想改变世界,年长方知调伏心念才是真修行。

老子说"祸兮福所倚",看似错过的航班可能避开灾祸,失去的机遇或许暗藏新生。

就像苏东坡在赤壁江心悟出:"逝者如斯,而未尝往也。"当我们停止与无常对抗,方见"溪声尽是广长舌,山色无非清净身"的本来面目。

白居易问鸟窠禅师如何修行,答曰:"诸恶莫作,众善奉行。"看似平常的八个字,恰是《周易》"敬以直内,义以方外"的注脚。

"当我们学会在情绪波涛中安住本心,便知"若无闲事挂心头,便是人间好时节"的真意。

光棍一条,你的天地能宽到哪里?