声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

在科幻电影里,机器人助手,一直是未来生活的一种象征,而如今这一场景正逐步从银幕走向现实。全球范围之内,人形机器人产业化的浪潮,正在兴起,而中国的“十八金刚”机器人与特斯拉擎天柱二代,无疑是这波浪潮中的两个焦点。它们不但代表了技术的最前沿,更是全球科技竞争的一个缩影。

中国“十八金刚”机器人

2024年,在世界人工智能大会上;中国的“十八金刚”机器人以那极为震撼且集体性的亮相,吸引了全球的目光。它好像是一群满含活力的战士,瞬间便成为了焦点,引得众人纷纷瞩目。

这18台机器人,各自来自不同的企业和研究机构,当中有达闼、复旦大学,以及傅利叶等。它们展现了中国在人形机器人领域,开展的多种探索,也体现出集群整合之后,所显示出的强大实力。

其中“青龙”作为全球首款全尺寸通用人形机器人开源公版机,尤为引人注目。

开源人形机器人“青龙”

它不仅拥有43个主动自由度和400N.m的最大电机扭矩,还支持多模态机动和高负载行走。

更重要的是,“青龙”以开源模式,将操作系统,以及软件和硬件图纸向OpenLoong社区开放,为全球的开发者提供了一个技术方面的基座。

除此之外,“光华一号”定位于养老护理,具备情感交互能力,能够读懂人类表情并生成情感回应。而达闼的XR4则展示了极高的操作灵活性,可以完成烤面包、熨烫衣服等精细任务,并在大会期间以39.9万元的起售价开启预售。

特斯拉的擎天柱二代在大会上同样备受瞩目。

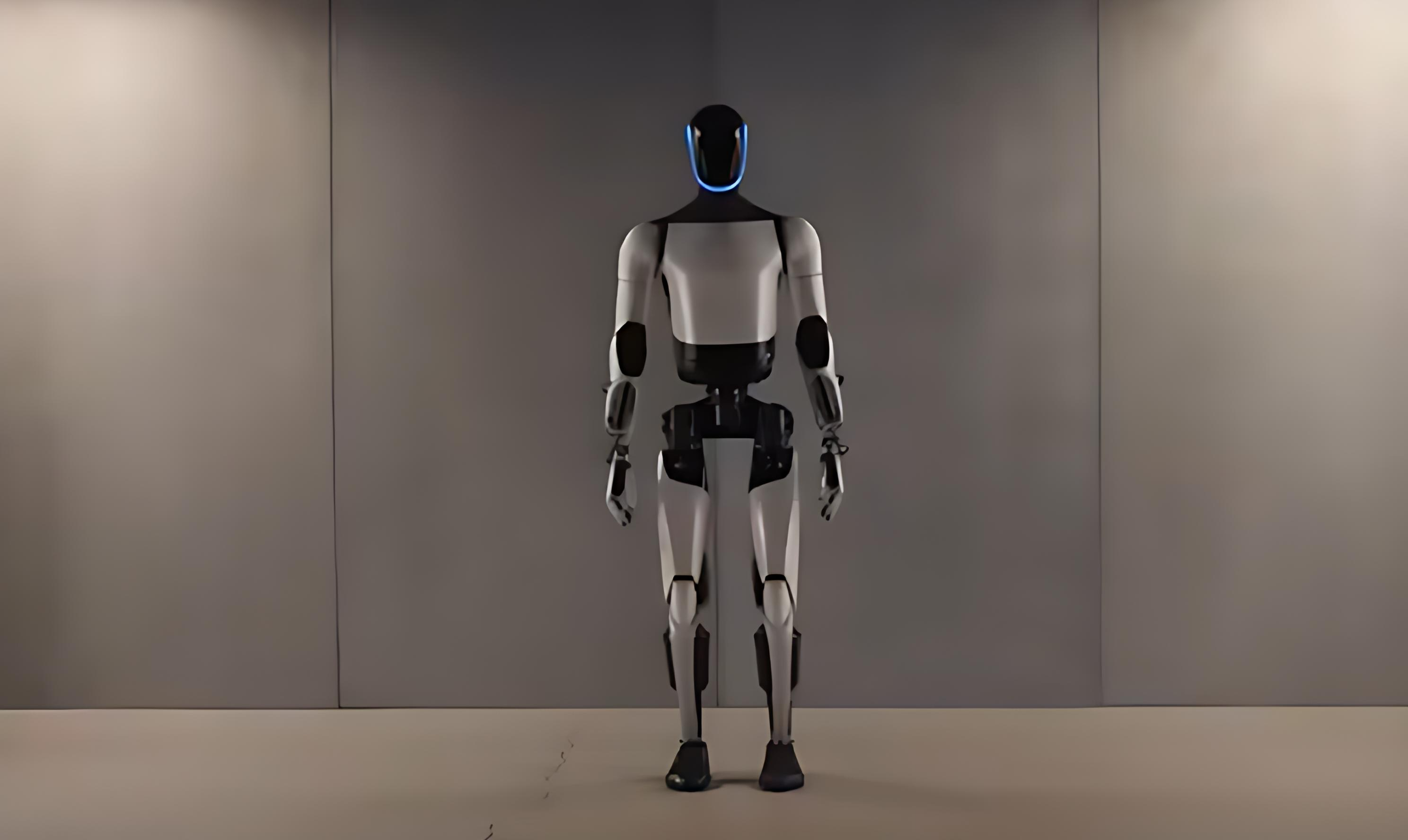

特斯拉擎天柱二代

相比初代,二代机器人,在硬件方面,进行了显著的优化,体重减轻了10公斤,行走速度提升了30%,而且还配备了更高自由度的手部,这样的话,能够完成煮鸡蛋等精细活动。

特斯拉的野心,不仅在于技术方面的突破,更在于产业领域的布局。

马斯克计划到2025年,在特斯拉工厂内;部署数千台机器人,而且预计未来人形机器人数量将超越人类。他的这一计划,其实是想通过机器人来提升生产效率;与此同时也引发了人们对于未来科技发展的思考。

特斯拉的目标是长期来看年产10亿台擎天柱,占据市场10%以上的份额。

在核心技术方面,“十八金刚”利用国内大模型,比如说书生大模型,从而达成了智能感知、决策以及控制的能力。

而特斯拉,通过自研的FSD芯片以及端到端神经网络的训练,赋予了擎天柱更强大的,复杂任务的执行能力,和错误的纠正能力。

硬件方面,“十八金刚”在执行器和传感器上展现了自主研发的成果,而特斯拉则通过高功率密度执行器和高精度传感器,实现了更高的移动速度和环境感知能力。

“十八金刚”立足国内市场,重点开拓养老以及制造业等与民生相关的领域;与此同时也在工业场景方面发力经过各地的测试,并且通过展会进行了预售,从而逐步打开了市场。而特斯拉凭借其在全球的品牌影响力,计划通过在工厂进行示范应用;并且通过举办发布会进行宣传,以此快速推进擎天柱的全球化布局。

尽管两者在技术方面,各有其独特之处,但是人形机器人产业化的道路,并非一帆风顺。

电池续航,运动稳定性以及复杂环境适应性,依然是技术层面的瓶颈。

成本控制同样至关重要。

特斯拉凭借大规模的量产以及供应链的优化来降低成本,而“十八金刚”则通过开源的模式来降低研发成本。

未来的仿人机器人,有潜力在医疗、家庭服务等范围达成广泛运用。

中国所打造的“十八金刚”与特斯拉推出的擎天柱,在全球范围内展开的竞争,不仅涉及技术层面的较量,还包含产业化道路的探索。

毕竟到底谁能够在这一竞争中崭露头角,将由技术创新、市场策略以及成本把控的综合实力来决定。这一围绕人形机器人产业化的角逐,极有可能对全球科技行业的布局产生深远影响,从而引发全新变革。

参考资料:

《2025-2030 年中国人形机器人》- 中国产业研究院

《人形机器人技术与产业发展研究 - CAE》- CAE

《中科院自动化所人形机器人研究进展:全面综述与展望》- CSDN博客