毛主席

前言他曾当众撕毁毛主席的文章,毛主席愤而起身质问。1936年,毛主席在与美国记者埃德加斯诺聊天时提起他:

“他嘲笑我的作文是新闻记者手笔,看不起我视为楷模的梁启超,觉得半通不通……”

但是,几十年来,毛主席却一直记挂着他。在他去世后,毛主席不但为其亲笔撰写碑文,这是毛主席一生中唯一次为人题书的一坊碑文。而且,毛主席还照顾其遗孀20年,一直到去世。

那么,他究竟是谁,与毛主席有着怎样的过往,能让毛主席对其遗孀如此关怀备至呢?

毛主席文章备受同学推崇,却被老师评不及格上文提到的人名叫袁吉六,湖南省保靖县苗乡葫芦寨袁家坪人,是清末秀才。

后来,湖南省长多次邀请袁吉六工作,但由于他致力于教育事业,均婉拒对方。

一直到1913年,老乡陈润林出任湖南省立第四师范校长,邀请袁吉六前去任教。袁吉六碍于老乡的面子,不好推脱,只好辞别家乡,来到湖南省立第四师范学校教授国文。

毛主席年轻时期

没多久,毛主席以第一名的成绩考入这所学校读书。

1914年春天,湖南省立第四师范被合并到湖南省立第一师范,毛主席被分到袁吉六所教的本科一部第八班。

当时,一周一次的作文课最受同学们喜欢。毛主席的作文由于观点新颖、文笔流畅,最受同学们的推崇。

但让人没想到的是,毛主席的作文到了袁吉六那里,却连及格的分数都没能够得上。

课上,袁吉六点名毛主席:“润之君!今晚请你到我的房间里来,我们谈一谈!”

于是,毛主席当天晚上穿过教室长廊,来到了袁吉六的书房。

进入房间后,袁吉六对毛主席说:

“润之,你的文学才能是不错的,我给你的批分缘何不及格呢?是因为你的写法不对!你用的是新闻记者的手笔!”

毛主席听后辩解道:“梁启超先生不也用的是新闻记者的笔法吗?”

袁吉六回应道:

“梁启超?他的思想固然是好的,我赞成。但是,他的文章半文不白,还叫什么‘新文体’?”

说完,袁吉六拿出一本《韩昌黎全集》塞到毛主席的手里说:“你看看,这里有新闻记者笔法吗?”

在湖南一师读书的毛主席

片刻后,袁吉六又递给毛主席一本诗集:“你看,这是老朽之拙作,也是可以仿古,何曾敢耍半点花腔!”

那一晚,袁吉六与毛主席聊了很多,一直到夜深人静,袁吉六才将毛主席送出房间。分别前,他拍着毛主席的肩膀说:

“润之君!岂不闻‘文章妙来无过熟’呀!只要你多读、多写、多想、多问,以你的文学才能,熟烂于心,顺应于手,自是指日可待!”

自此以后,在袁吉六的严格要求下,毛主席始终遵从“四多”的方法,勤学苦练。

他读韩愈的古文,读唐诗宋词,无不读到能够背诵的程度。在一师读书五年来,毛主席的《课堂录》《随感录》《日记》《抄本》累计了一大竹篮。

除此以外,毛主席还阅读一切他所感兴趣的书籍,例如哲学、地理、历史等。

那本由蔡元培翻译的《论理学原理》全书不过十来万字,毛主席的在书上标记的批语就多达一万两千多字。

蔡元培

凡是毛主席读过的书,上面总是用黑笔画上圈点、单杠、双杠以及三角叉等符号。毛主席还经常主动找袁吉六请教问题。

正因为如此,毛主席积累了丰富的知识,为以后领导伟大的中国革命打下了基础。

毛主席曾说:

“我没有正式上过大学,也没有出国留过学,我的知识,是在一师打下的基础。”

不动笔墨不读书的良好习惯,影响了毛主席的一生。毛主席对袁吉六学识博大精深,以及对自己的影响感触颇深。毛主席曾对斯诺说:

“多亏了袁大胡子(因为袁吉六身材魁梧,留着长须,所以大家亲切地叫他袁大胡子),今天我在必要时仍然能够写出一篇过得去的文言文。”

不过,袁吉六有时候因为要求太过严苛,毛主席难以接受,俩人难免产生争执。

一次,在新学期开学的第一堂作文课上,毛主席在题目下写了一小句话:某年某月某日第一次作文。

在教室里转悠监督作文的袁吉六看到后,表示不赞成。他对毛主席说:“我没有让你写这句话,你就不要写,重抄一页!”

斯诺

对此,毛主席并未理会。而袁吉六在接连两次催促过后,看到毛主席依旧没有重新抄写的意思,一气之下,袁吉六怒气冲冲地将毛主席那篇作文当场撕碎。

对此,毛主席气愤不已。当即站起身来质问袁吉六,并要求袁吉六与自己一起到校长那里去评理,袁吉六无以为答。

最终,毛主席重新抄写了一遍自己的作文,但依旧没有删掉那句话。袁吉六只好作罢。

经此一事,袁吉六进一步发现毛主席不但才华出众,而且有胆识、倔强。他也因此更加器重毛主席。

支持革命袁吉六除了关心毛主席的学业,还非常支持毛主席的革命活动。

因为,他虽然是封建社会的秀才,但出生贫苦人家,思想非常开明,痛恨封建社会,同情贫苦百姓。

袁吉六不仅饱读诗书,还写得一手好字,声名远扬。

一次,湖南省的唐生智将军想要袁吉六给他母亲写一块寿匾,便派人前来拜见袁吉六,拿出五百大洋请他写字。

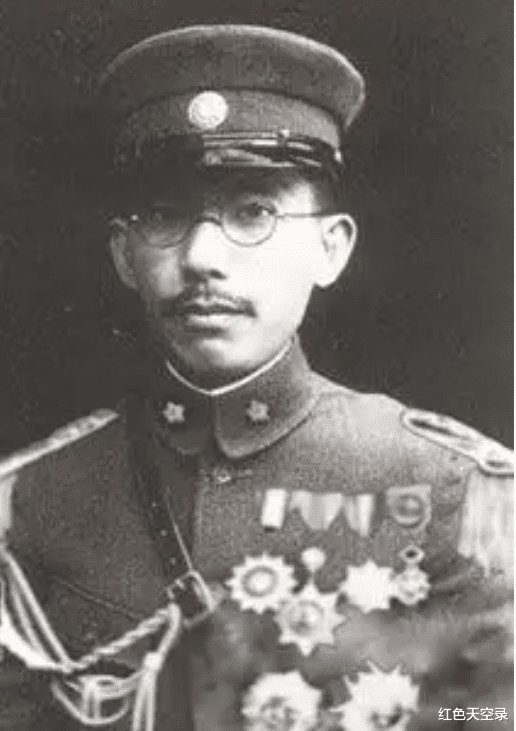

唐生智

袁吉六看都没看钱一眼,就对来人冷冷说道:“我袁某乃是山野之人,哪会写什么寿匾,长官还是请回吧!”说完拂袖而去。

省长赵恒惕也想要袁吉六的字,但他非常清楚袁吉六的脾气,于是便想方设法让袁吉六的朋友去骗字。

袁吉六看到朋友前来拜访,高兴地拿出酒菜招待,并写下了一副对联。

谁知,朋友一时激动说漏了嘴,袁吉六得知这幅对联要送给省长,当即怒气冲天,将字撕得粉碎,把笔扔到一边。

但是,对于贫苦农民,袁吉六却主动免费为对方写字。

一次,一位农民来到袁吉六家里聊天,袁吉六看到他的斗笠后说:“恩太,你咯支新斗笠是刚买的吗?蛮好呦,要我在上面给你提几个字不?”

农民乐呵呵地说:“当然好,只是难为您老了!”

袁吉六笑着说:“哪里,哪里……”

后来这位农民戴着斗笠外出做生意时,一位读书人看到他斗笠上的字写得非常好,便出高价将其买了去。

袁吉六

于是,农民回到家,又买了五个斗笠,请袁吉六帮自己题字。袁吉六欣然答应。

不出意外,这五个斗笠因为有了袁吉六的题字,又卖出一个好价钱。

农民高兴的将这件事情一五一十的告诉了袁吉六。袁吉六不但没有生气,而且还主动提出,要免费帮助农民在更多的斗笠上题字,让他去卖。

因为袁吉六知道,在那个年代,底层人物做点小生意养家糊口太难了,他想尽自己所能帮助他们改善生活。

因此,在看到毛主席身无分文,却心怀远大理想,忧心天下后,袁吉六积极支持毛主席等人的革命活动。他希望能够推翻帝制,让百姓过上更好的生活。

1915年,湖南省议会规定,新学期开始后,每个师范生都要缴纳10元的学杂费。

这笔钱对于大多数学生来说,并不是一笔小数目,学生们都不大乐意。

此时,有人反映称,这笔钱是校长张干为了讨好上司向政府建议的。再加上毛主席等原四师的学生因为学校合并,要多读半年书,大家对校长极其不满,想要将他赶出学校。

张干

很快,全校罢课,学生们四处散发传单,揭露张干不忠、不孝、不仁等事情。

毛主席觉得,这没有击中要害,要把张干从校长的高位上来下来,就要揭发他对上阿谀奉承,对下专横跋扈、办学无方,贻误青年的事实。

紧接着,毛主席起草了一份传单,并让人到印刷局印刷,带回学校散发。

很快,这件事情就惊动了省教育司。他们要求学校复课。

但是,学生们拒不同意,纷纷表示:张干一日不出校,我们就一日不复课!

张干大怒,声称要开除毛主席等十七名带头闹事的学生。

对此,袁吉六坚决反对,四处游说,称赞毛主席是挽天下于危亡者。

最终,在袁吉六以及徐特立等教师的劝阻之下,毛主席等人没有被开除。

徐特立

难忘师恩1918年,毛主席从湖南一师毕业。次年,袁吉六也离开了湖南一师,先后在长沙明德中学、长郡中学等学校教授古典文学。

1929年,袁吉六回到兴化,集中精力撰写《文字源流》《文史学》等著作。

1930年,在长沙长郡中学担任校长的王季范多次上门邀请袁吉六,到长郡中学教授学生书法。

袁吉六被王季范一片诚心所打动,终于答应到长郡中学任教。

但是,袁吉六提出一个条件:不必支付任何薪水,完全义务上课,否则就不教了。

当学生们得知这位满脸大胡子、穿着简朴的老师是义务给他们上课后,无不对这位老人家肃然起敬。

此后,凡是袁吉六的课,学生们都鸦雀无声,认真听讲。

遗憾的是,1932年,袁吉六积劳成疾一病不起,享年65岁。

分别多年间,虽然毛主席忙于革命事业,四处奔波,没有机会再见老师袁吉六,但却一直记着他的恩情。

王季范

除了在1936年对斯诺提起袁吉六对于自己古文写作的帮助,毛主席还非常关心袁吉六的家人。

解放初期,王季范、罗元鲲在给毛主席的信中反映,袁吉六的遗孀戴常贞老人子女颇多,生活困难。

毛主席收到信后,立即给当时的湖南省主席王首道写信:

……又据罗元鲲先生来信说,曾担任我国文教员的袁吉六先生已死,其妻饿饭等语,亦请省府酌予接济……

很快,湖南省政府责成民政部门每个月给戴常贞老人发放生活费,另外还给戴常贞老人医药补助以及营养补助。

1951年,毛主席又亲自给湖南省领导写信,询问戴常贞老人的情况,并派人将戴常贞老人接到北京,参加“五一”节观礼。

袁吉六没有机会看到,但却一直期望看到的新中国,他的夫人代替他看了……

在京期间,日理万机的毛主席曾三次单独接见戴常贞老人,并设下家宴款待。

谈话中,当毛主席得知袁吉六先生的墓葬未曾修葺后,慷慨解囊,赠送戴常贞老人400元,为恩师修墓。

毛主席

戴常贞离开时,毛主席还送了老人家两大皮箱的“薄礼”。里面有毛呢衣服、床上被盖等生活用品20余件。

1952年,为了纪念恩师,毛主席亲自书写碑文:袁吉六先生之墓

,并嘱咐湖南政府为袁吉六先生立碑。这是毛主席一生中唯一次为人题书的一坊碑文。

此后,毛主席每到湖南,都要问及戴常贞老人的近况,有时候毛主席亲自去看望戴常贞老人,有时候不方便的话,就派人前去看望。

1963年,戴常贞老人患上结石住院,进行割治手术。湖南省委统战部得到消息后,马上派出工作人员前去看望,并送上800元作为医疗费。

期间,毛主席正好回到湖南,亲自来到师母病床前看望。

1964年年底,全国三届人大会议在北京举行。会后,毛主席在中南海设下家宴,邀请郭沫若、王季范、章士钊等人参加。

宴会上,毛主席用老家的家常菜招待客人,有辣椒炒肉、豆豉辣椒蒸鱼、麻辣香干等菜肴。

毛主席为袁吉六题字

这些家常菜,勾起了周世钊对家乡往事的回忆,他感叹道:

“离开湖南一师的时候,袁大胡子也曾请我们吃过一次家乡便饭。主席,不知你可还记得吗?那一餐的豆豉辣椒,吃的可真痛快啊!

毛主席的记忆,被周世钊的话拉回到了几十年前。他想到了当年袁吉六上课的情景:

“怎么不记得啊!算起来也有四十多年了,袁大胡子讲课的神气,我至今都还记得清清楚楚呢!”

王季范喝了口酒说道:“前段时间,我还作了一首怀念袁大胡子的诗呢!”

一听说作诗,郭沫若瞬间来了兴趣,赶紧追问道:“季老,你的诗是怎么做的?讲出来助助兴怎么样?”

王季范开口朗诵道:“袁胡教学有何奇?横扫千军笔一支……”

王季范的诗,让记忆涌上心头的周世钊感慨不已:“哎,袁大胡子……此老通古今文史!”

郭沫若马上接道:“斯人育天下英才!”

如此巧对,让众人拍手称快,发出连连赞叹。

周世钊

毛主席笑着说道:“英才过誉,过誉!但说袁老教天下人还是恰如其分的,符合袁老的身份!”

毛主席之所以这样说,是因为他谦虚。他的意思是,袁吉六的学生不都是“英才”。众人点头称是。

家宴结束后,毛主席拿出四百块钱交给周世钊:

“淳元,你回长沙以后,代我去看看戴老夫人,将这些钱交给她,这是我的一点心意,希望她老人家能够健康长寿,安度晚年!”

在毛主席的照顾下,袁吉六遗孀的晚年生活过的非常幸福。

1970年3月,戴常贞老人去世,享年88岁。毛主席听闻噩耗,又委托周世钊给戴常贞家里送去300元丧葬费。

至此,毛主席关照了恩师遗孀20年。他的情谊,感动无数湖南人、无数中国人……

因为这件事,当年还流传着这样一首民谣:

娘疼崽,长流水,崽疼娘,扁担长。世上哪个亲生崽啊,有毛主席这样疼师娘?